はじめまして。カイラボでインターンシップ第一期生として参加している森山です。

今回は、カイラボが提供している「ファシリテーション力アップ研修」を見学させてもらったので、研修見学を通じて感じたことをお伝えします!

今回は大手IT企業でのファシリテーション力アップ研修の見学です。研修の目的は「会議を効率的に進めるためのファシリテーションの基本スキル習得」です。

受講者は社員の中から希望者が参加する形式で、若手の方からベテランの方まで幅広い年代の方が12名集まり、お客様のオフィスで集合しての研修です。

個人的には、絶賛就活中なので、グループディスカッションの対策でファシリテーションを学んでいて、とてもタイムリーな内容だなと感じました。笑

本記事の要約

スタートは共通点探し すでに大盛り上がり

はじめは、講師紹介として、カイラボの井上さんの自己紹介から始まりました。

積極的に受講者にも話を振っていて、受講者全体の関心が強まったように感じました!

共通点探し

アイスブレイクとして、受講者で4人ほどのチームを作り、簡単に自己紹介をしてもらった後、「共通点探し」ワークを行いました。3分間で、新しくチーム全員に共通することを探すというワークです。

どのチームも10個前後の共通点が出ていましたが、井上さん曰く過去の研修での最高記録は69個とあり、皆さんびっくりされてました。

その後、もう一度同じワークを、次は1分間の作成タイムを設けた後に行いました。どのチームも少しずつ記録更新してましたが、69個には届きませんでしたね…笑

このワークのコツは、「枠組みを設けること」だそうです。

具体的には、家族構成についてや1日のルーティーンなどのカテゴリーごとに話す作戦をとると、共通点候補が思いつきやすいとのことです。

ちなみに、69個の共通点を出した過去のチームは、「スシローで食べたことのあるネタ」というカテゴリーでやっていたそうで、その発想はなかった!と私も驚きました。

本編スタート そもそもファシリテーションって何?

共通点探しが終わると、ファシリテーションについて基礎知識の講義です。

カイラボでのファシリテーターの定義としては、会議・商談など意見交換がされる場において参加者の発言を促し、話をまとめ、より良いゴール(一般的には合意形成)に導く役割としています。

「ファシリテーターは司会ではない」ということが重要なポイントだとありました。ファシリテーターには、ゴールである合意形成に導く責任が求められるのです。

アフリカ最強の動物は?

ここからは実際にファシリテーションを体験してもらうワークです。

チーム内でファシリテーターを決めてもらい、ファシリテーターが中心となってあるテーマについて話してもらいます。

テーマは、「アフリカ最強の動物は?」です。

最初はどのチームも、具体的な候補をたくさん出していました。ですが、徐々に「最強ってどういうこと?」「動物ってどこまで?」といった声が聞こえてきて、言葉の定義決めに移っていきました。

チーム1は「身体能力」で最強を定義し、チーム2は「最強」の要素を5つ挙げ、最も多く当てはまる動物を選びました。一方、チーム3は動物の候補ごとに「最強」の意味を検証したため、共通の定義がなく結論に至りませんでした。チームごとの個性がよく出ていたなと思います。「サイ強だから、サイ!」という発言もありましたね。笑

ちなみに私個人の意見としては、「多くの動物を滅ぼしている」という意味で人間を選びました。ですが、同じような観点から蚊を挙げている方がいて、確かになと思いました。笑

会議は「発散」と「収束」 そのために大事な「定義」

このワークを見て、私自身は2つのことを感じました。

一つは、最初の定義決めの必要性です。定義を明確にしておけば、全員の合意をもって意見を絞ることができるからです。二つ目は、発散と収束の場を分け全員に周知させることの大切さです。

会議では、多くのアイデアを出して選択肢を増やす「発散」の場と、選択肢の中から優れたものを選ぶ「収束」の場があります。全体の合意形成をとることにおいて、この二つの場面は混同させないことがポイントとなります。

また、事実・解釈・解決策の情報を分けて考えることもポイントとして解説されていました。これは、私がカイラボに入ってから、井上さんに何度か教わった考え方です。

情報を整理するとき、相手に伝えるとき、相手から受け取るとき、どこが客観的事実でどこが主観的な解釈・解決策なのかを明確にすることが重要だと学びました。

本音を引き出す問いかけ・働きかけにもスキルがある

休憩を挟んで、本音を引き出す問いかけの重要性を学ぶために二人組となって自分の好きなことについて一分間相手に語るというワークがはじまりました。

このワークの面白いところは、「石になって聞く」こと。石なので、うなづき、相槌、反応は全てNG。

私も受講者の皆さんに混ざって参加させてもらいましたが、やってみると、まず石になって聞くことが難しいですね…。どうしても相槌を打つ癖が出てしまいました。笑

反対に、話し手に回ると、とても話しづらく感じました。相手が面白いと思ってくれているのか、自分の伝えたいことは伝わっているのかなど、普段はあまり気にしないようなことが気になって話が盛り上がりませんでした。

このワークでは、聞き手のリアクションによって話しやすさが変わることを実際に体感することができました。

当たり前だよ!って思った方、いるかもしれません。でもこれ、現代ではよくある課題なんです。

研修の中でも取り上げられていましたが、オンライン会議がまさにそれです。オンライン上では、話し手から聞き手のリアクションがわかりづらいことが多いので、会議を盛り上げるためにも、聞き手として伝わりやすいリアクションを取ることが必要となります。

ロジックツリーをつかった問題整理

ここでは、ラーメン屋の売上向上施策について、ロジックツリーを用いて議論しました。

皆さんは、ロジックツリーをご存じですか?

ロジックツリーは、ある事象の原因や要素をツリー上に書き出したもので、樹形図のように物事を整理する方法です。

今回のワークでは、赤字経営のラーメン屋において、売上や様々なコスト、座席数や回転数、客単価などの細かい数字設定がされていて、数字を基に実際に赤字の原因を探るというワークです。

話し合いは、どのチームも苦戦していて、一部議論が止まってしまっている場面もありました。

このワークの重要なポイントとしては、「数字がノイズ」であることでした。

え?細かい数字があるのに、使わないの?と思ったかもしれません。

数字を使わないわけではありません。しかし、今回のワークでは、赤字の原因を探り、解決策を提示することがゴールです。そこでまず発散の段階では、ロジックツリーを用いて、あらゆる要素や原因を考え、収束の場面となったとき、どの観点の改善がどれほど赤字改善に有効であるかを数字を用いて比べる必要がありました。

実際に受講者の方のなかには、「数字の計算に手いっぱいになってしまった」といった声もありました。目の前の数字にとらわれず、ボトルネックを探るのって案外難しいんですよね。

総仕上げのテーマは「会社の生産性を50%アップさせるには?」

最後のワークとして、実際に自分たちの会社の生産性を50%アップさせるには?というテーマで議論しました。

最後のワークということで、今回の研修で学んだことを応用させてるチームが多かった印象でした。

生産性の定義決めをしていたり、ロジックツリーを活用していたり、カテゴリーで案を出してみたり…。

「この策には新たにこういうコストがかかると思う」「このシステム導入に大体このくらいはかかるよ」といった、実際の現場に立つ社会人の皆さんならではの発言も多く、学生の私からすると興味深かかったです。

研修の最後に、受講者の皆さんそれぞれが、今回の研修を通じて学んだこと、今後活かしたいことをチームで共有してもらいました。「ロジックツリーを普段の会議にも取り入れたい」「オンライン会議のリアクションをもっととるようにしたい」など、皆さん次に生かすイメージがされていて、今後に上手く繋がる研修になったのではないかなと感じた瞬間でした。

研修は「編集」と「翻訳」

研修全体を通して、企業ならではの具体的な働く場面に合わせたワークテーマや、受講者への話の振り方が多くあったのがとても印象的でした。「皆さんも働いていて、こういう場面ありますよね?」がとても多いんです。

研修後、井上さんから、いかに受講者にわかりやすく飲み込みやすいように情報を伝えるかが大事だと教わりました。ただ単に、情報を伝えるだけなら誰にでもできるけれど、そこに相手へ伝わりやすい「編集」や「翻訳」をかけることがカイラボとしての付加価値になっているのだそうです。

受講者目線の知識のインプットと、講師目線の提供する価値や方法について、私自身も考えが広がり、学びの多い一日でした!

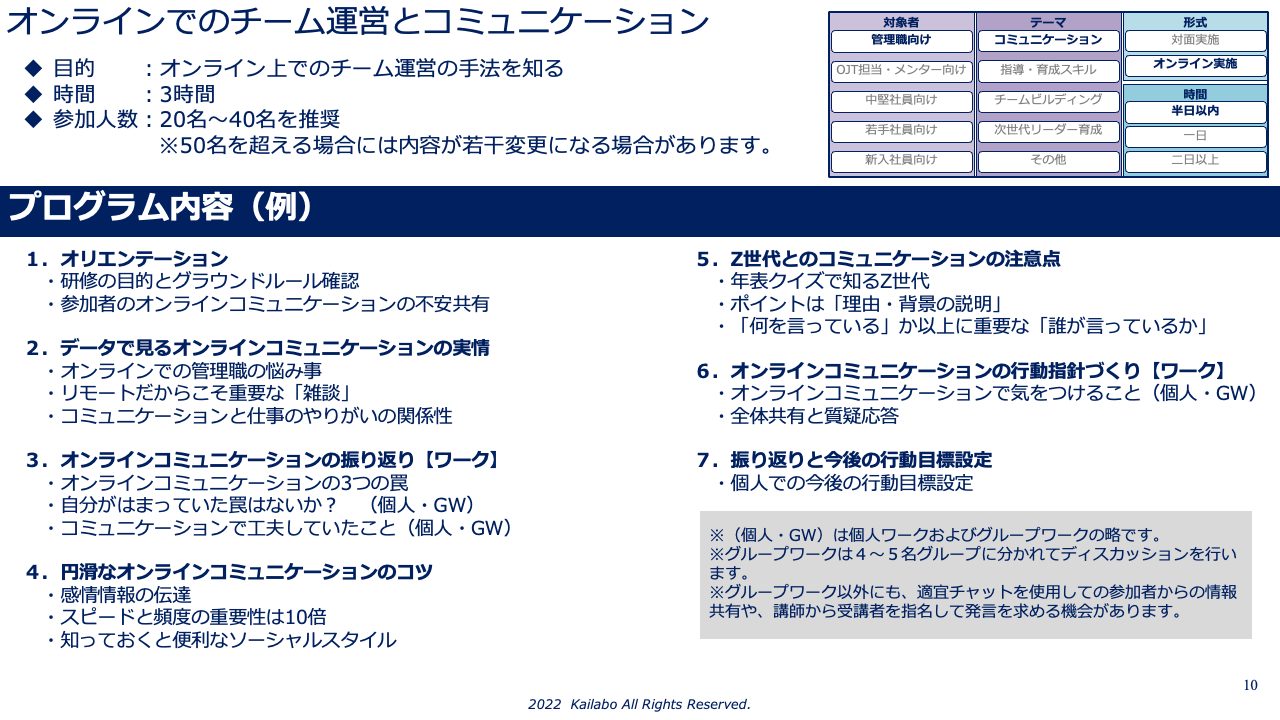

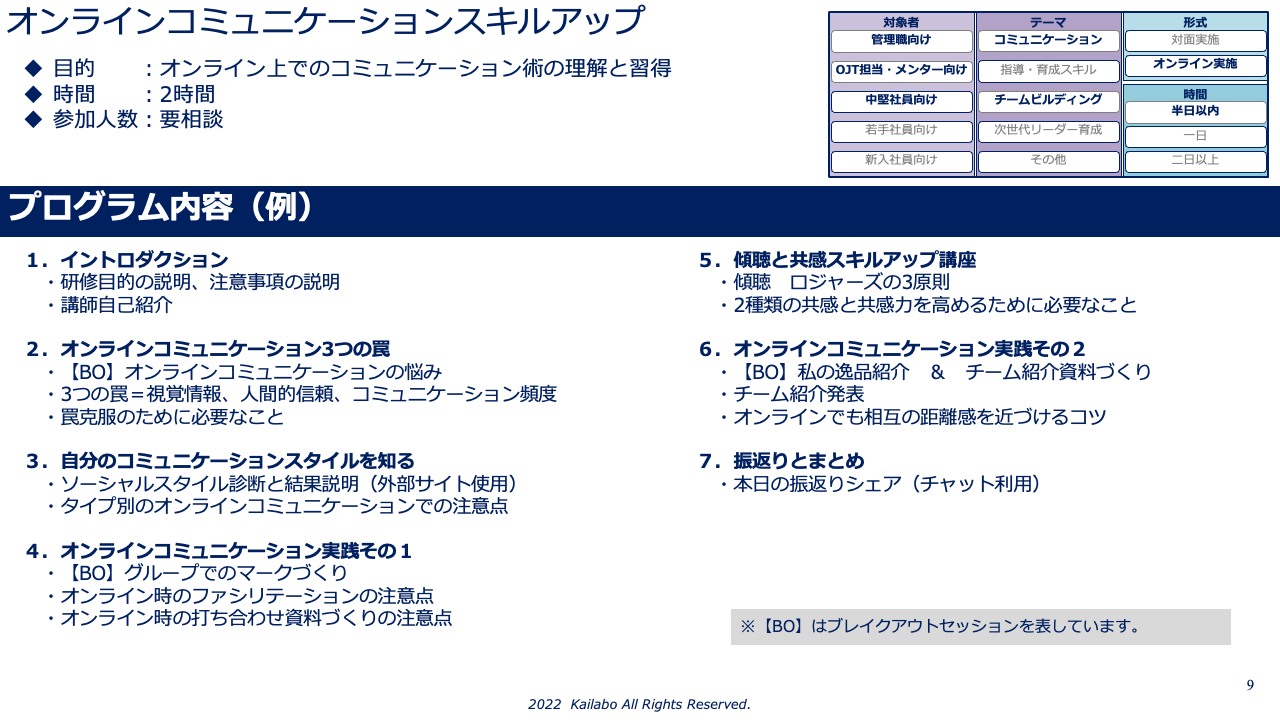

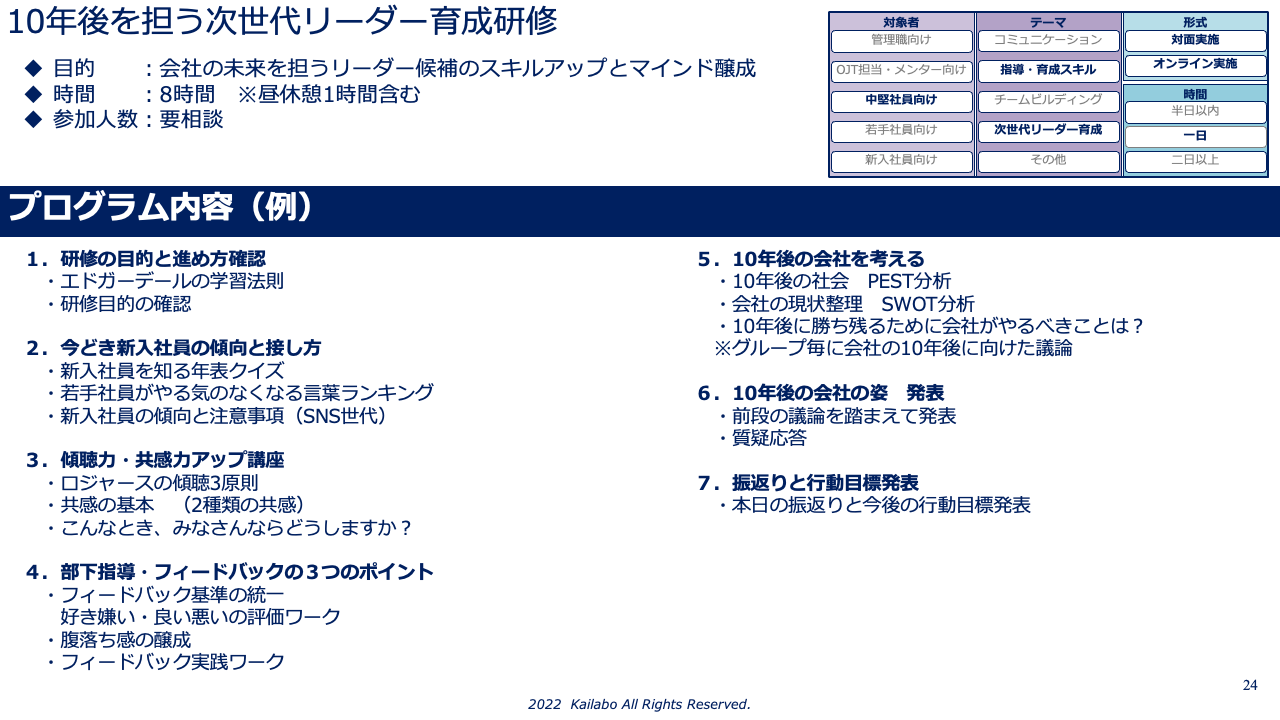

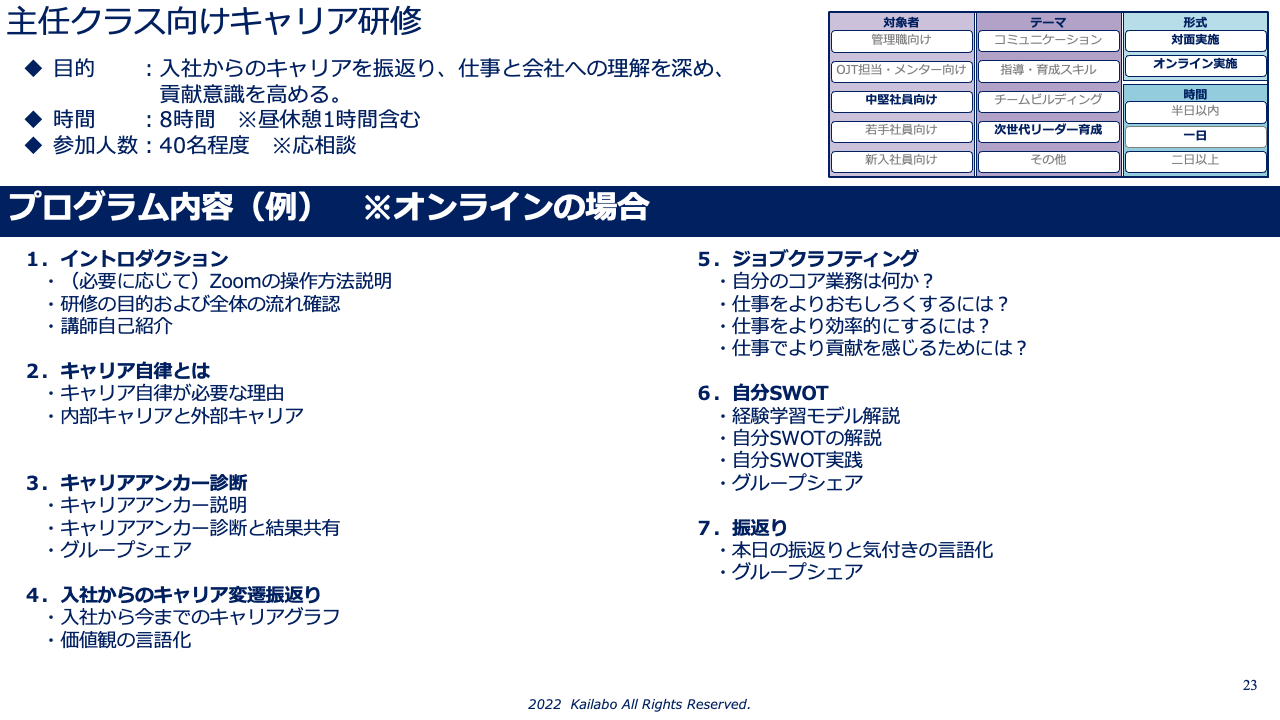

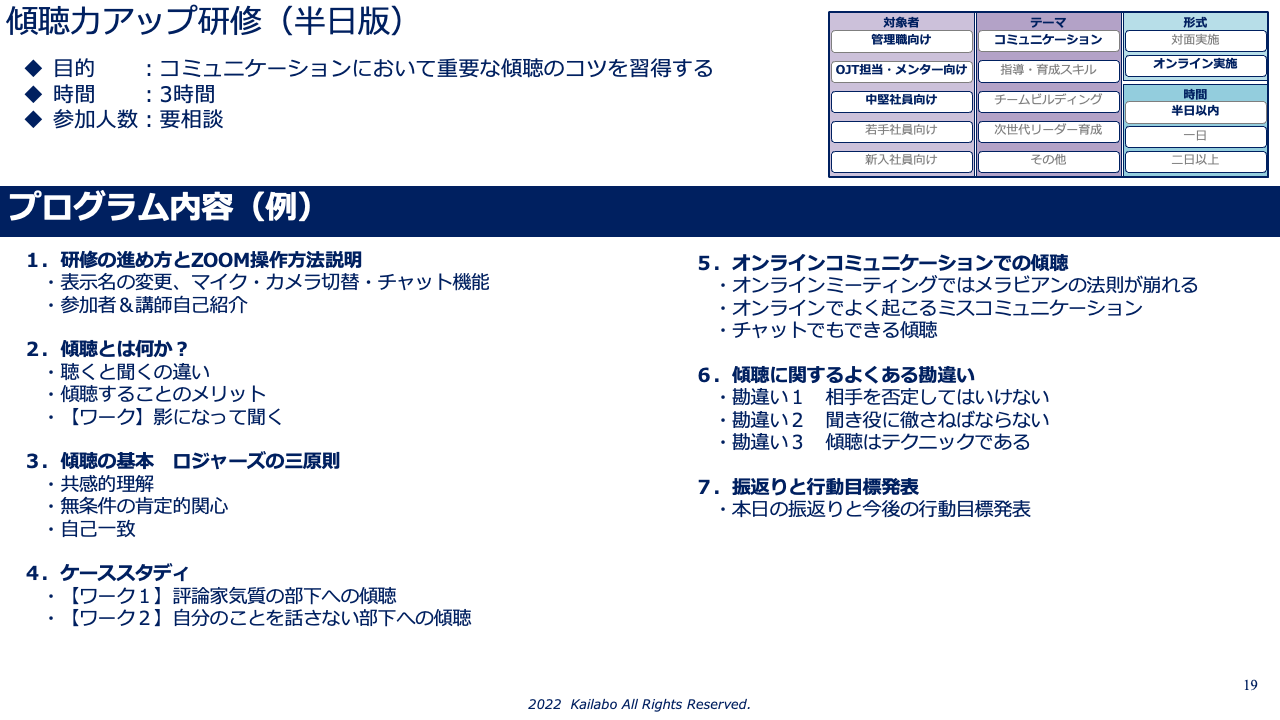

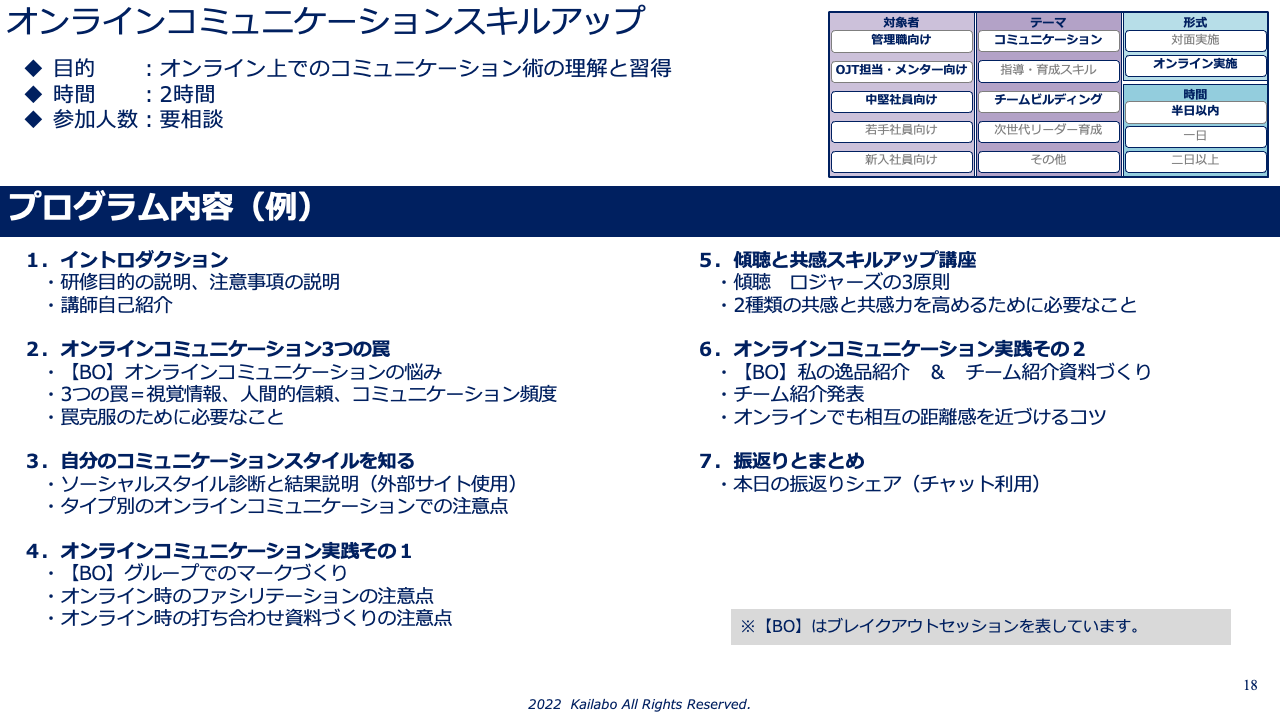

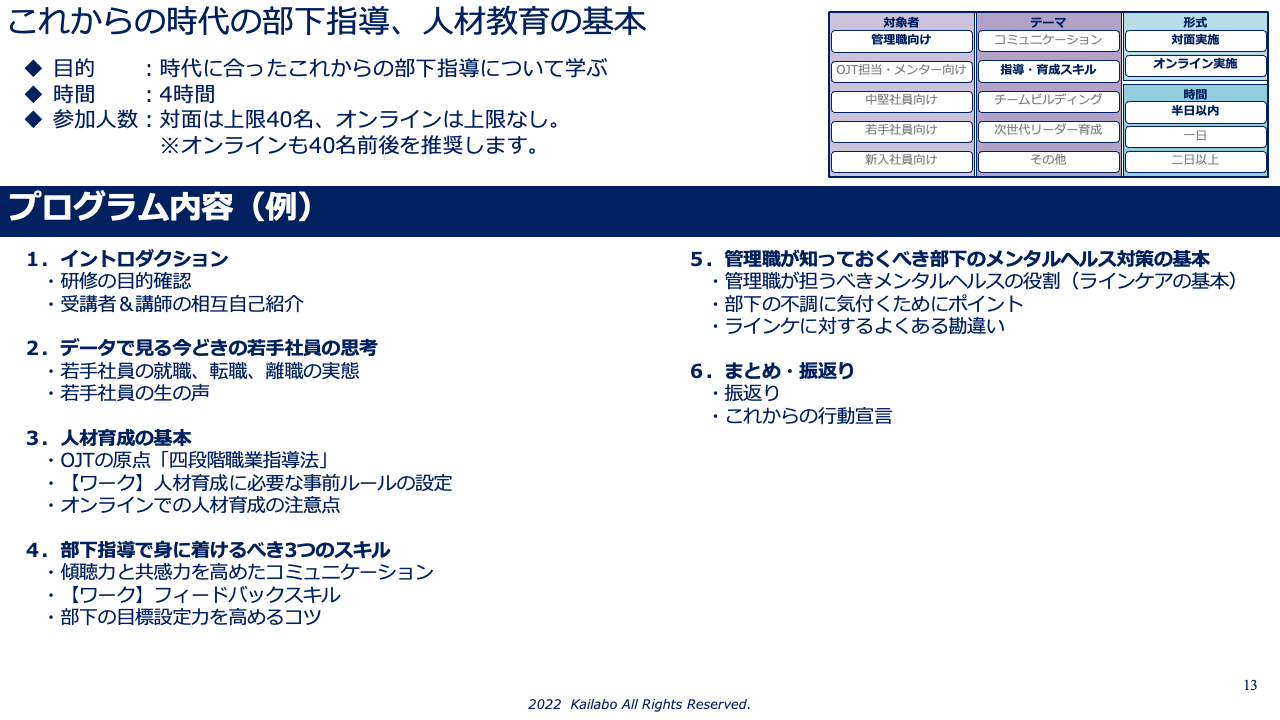

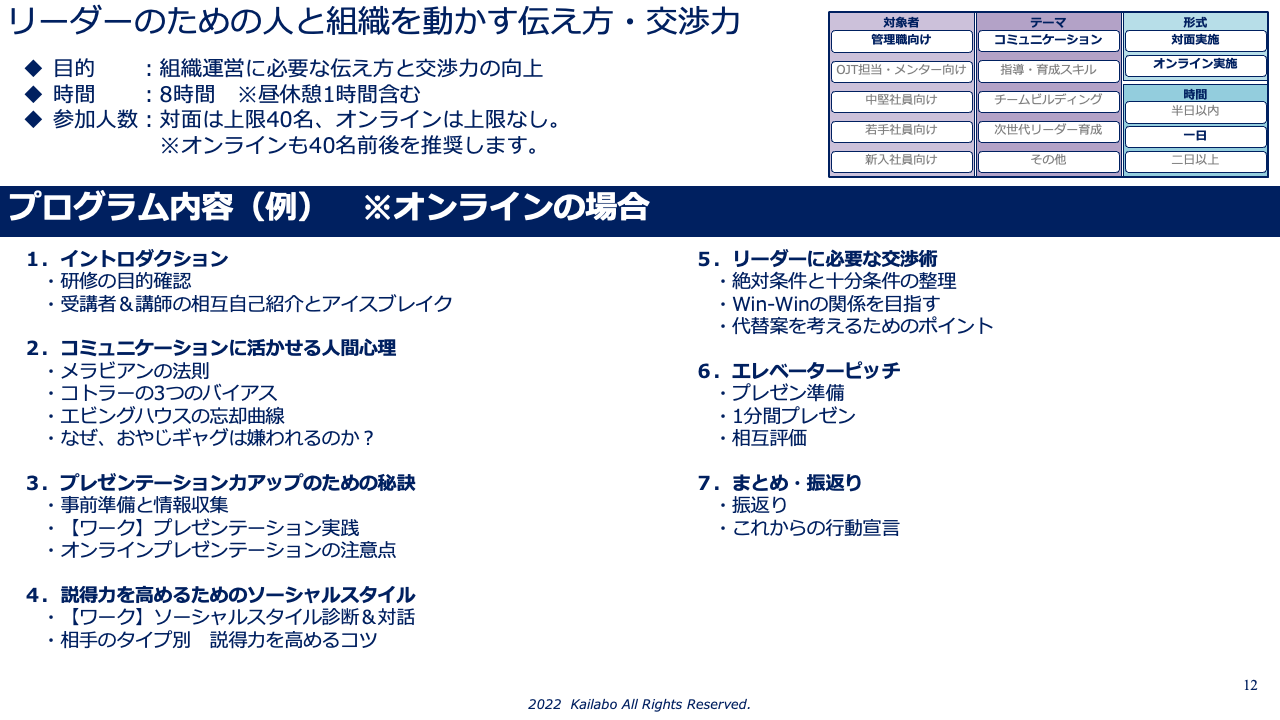

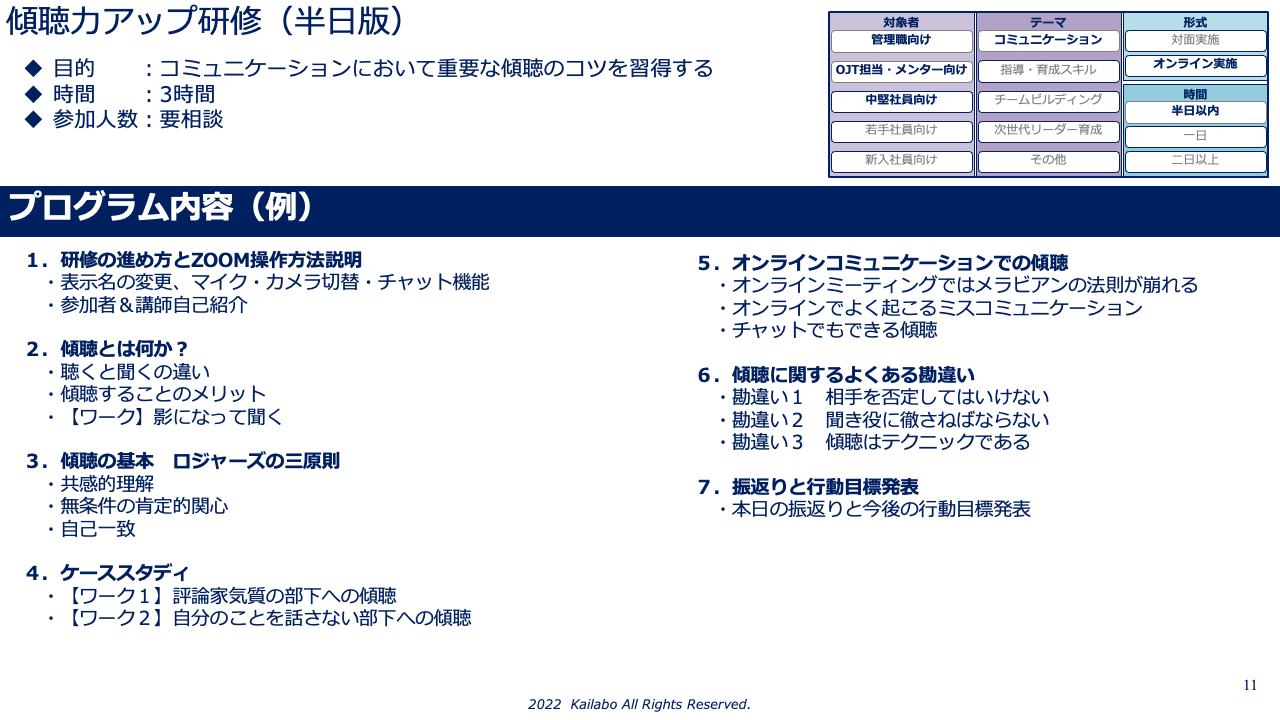

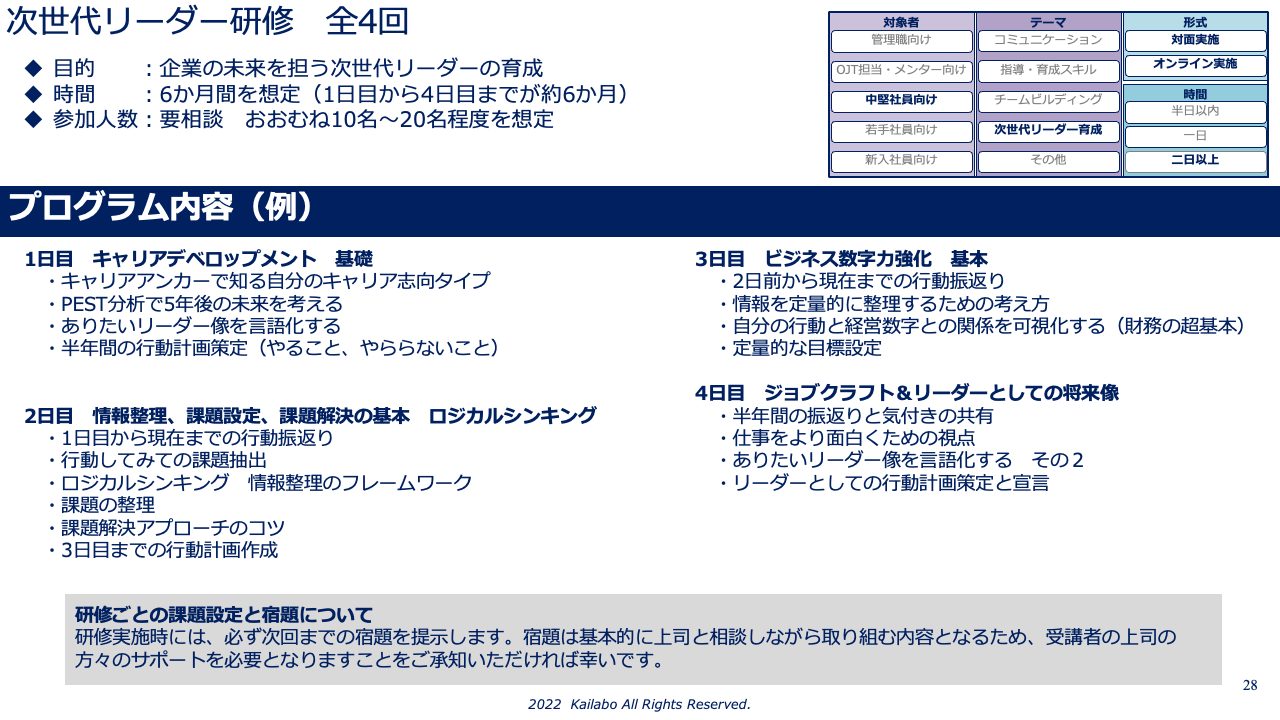

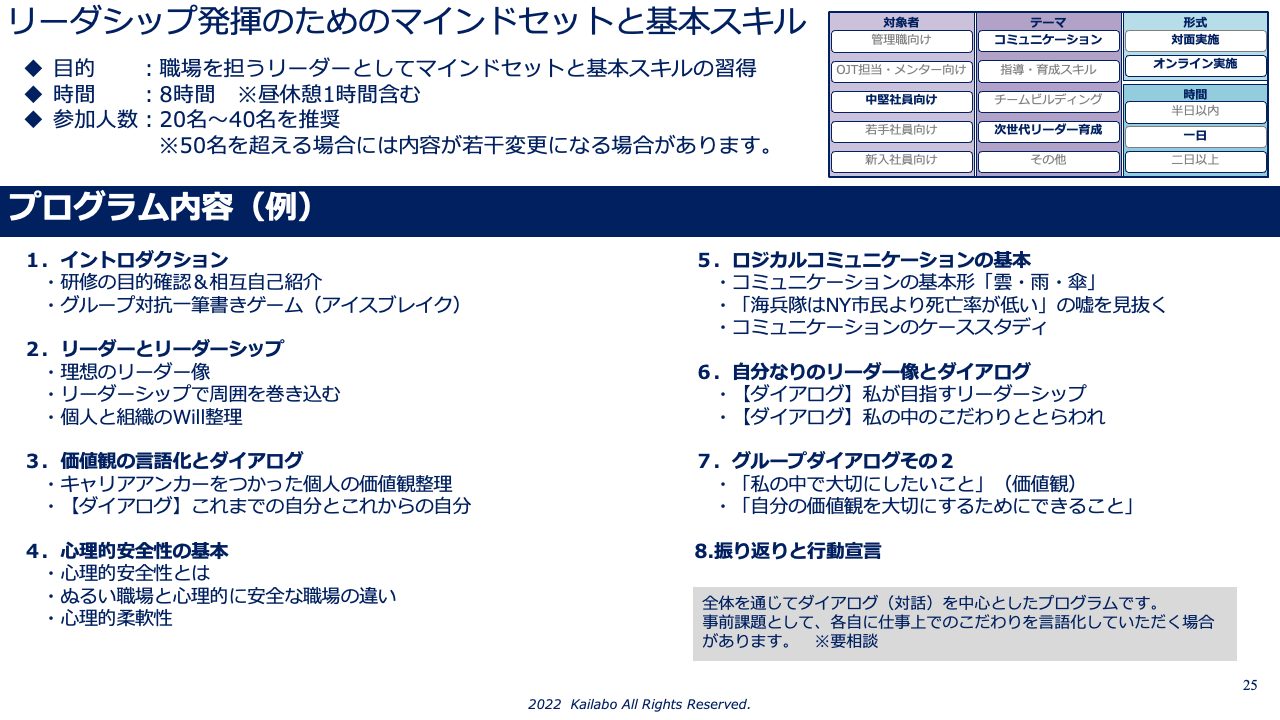

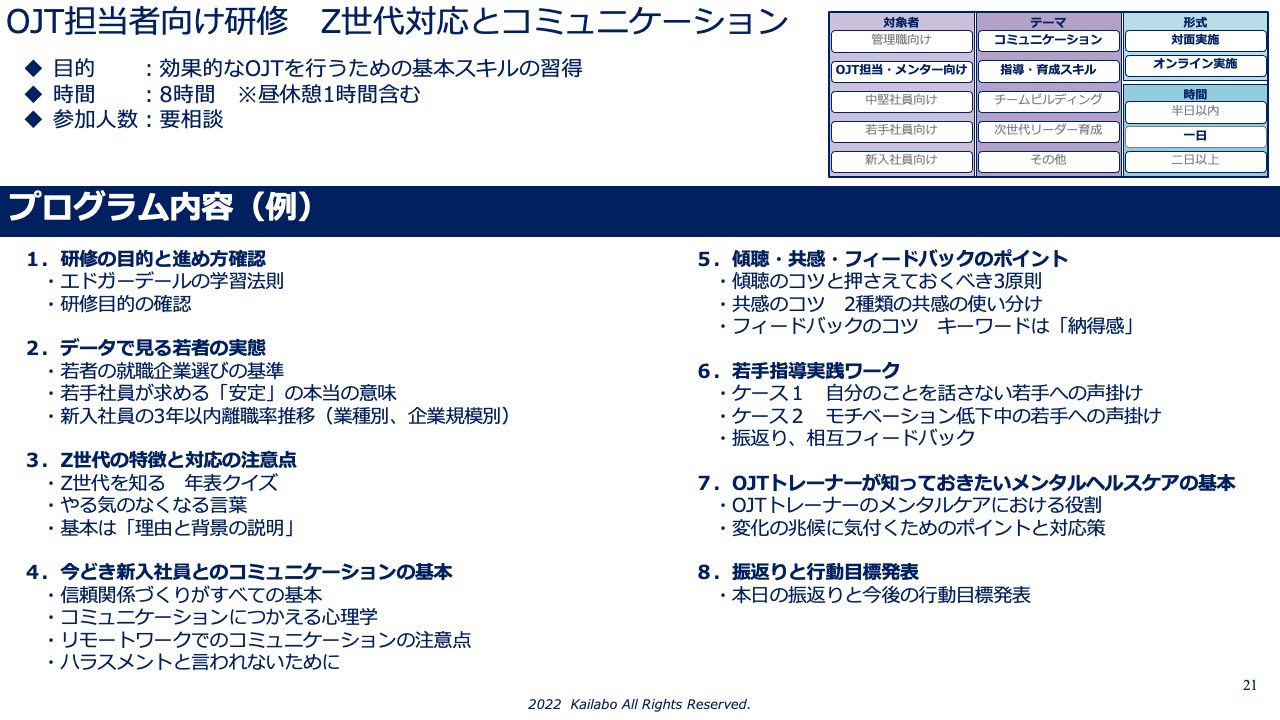

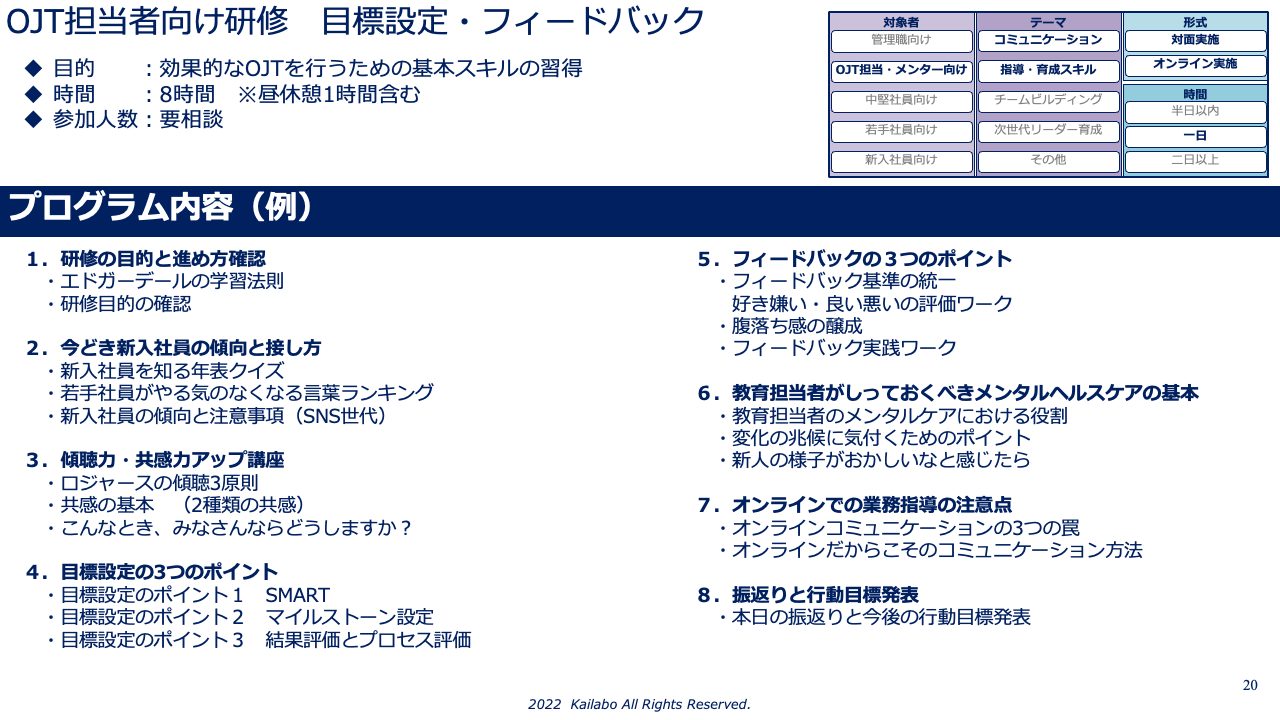

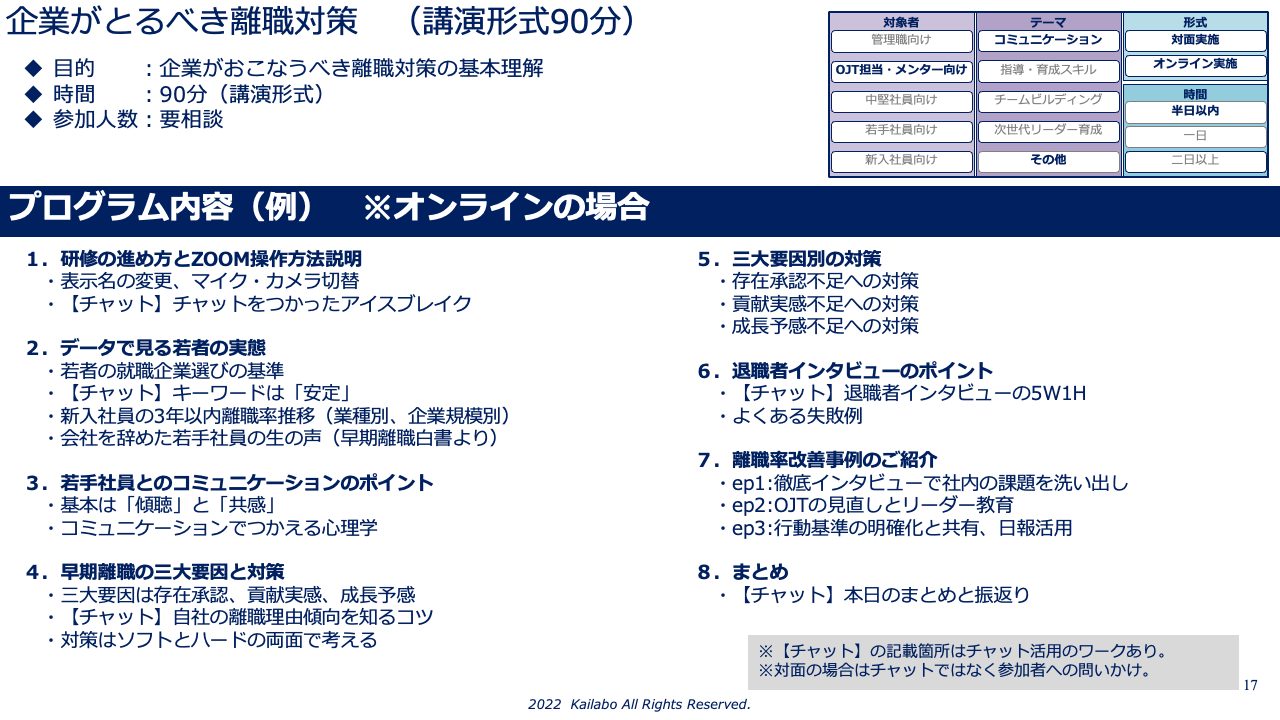

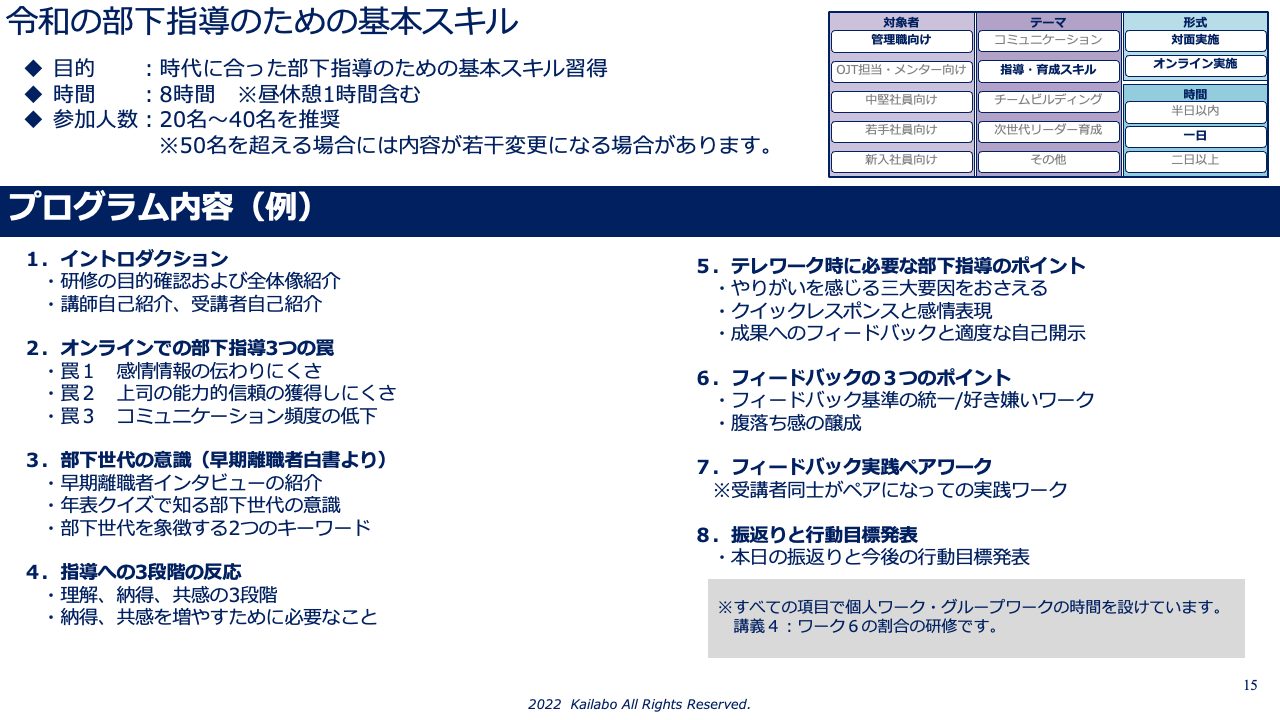

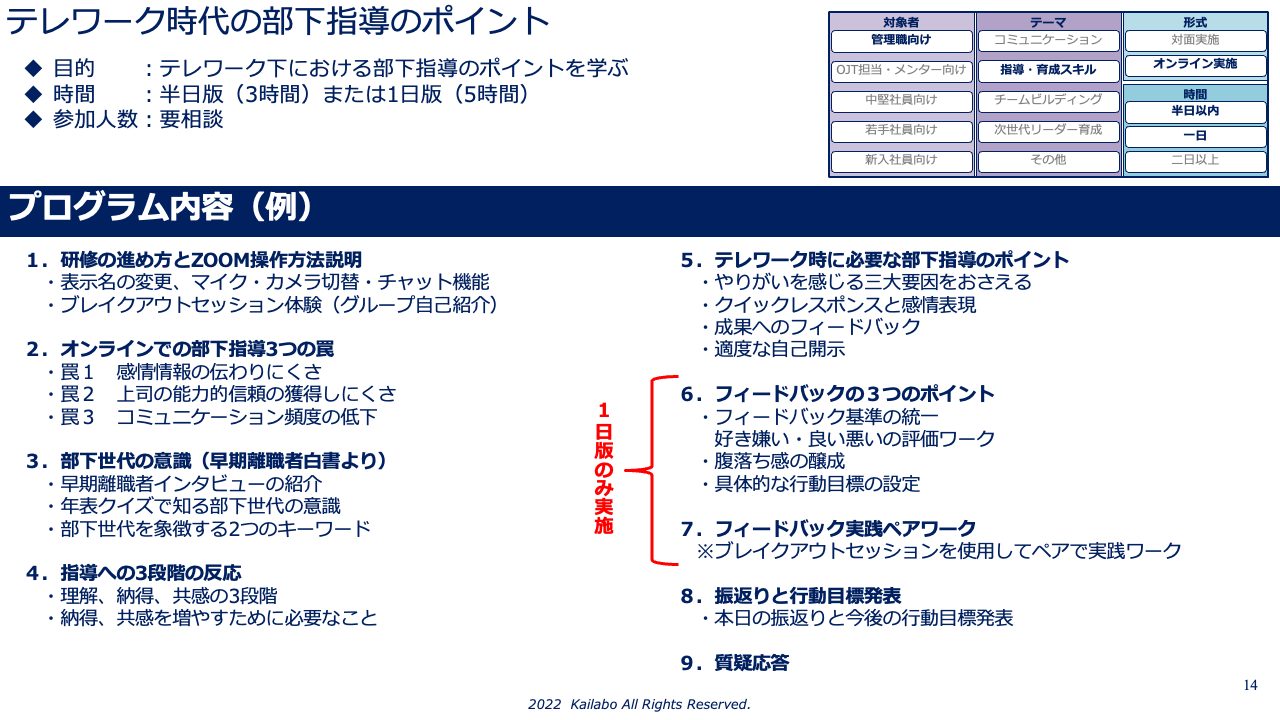

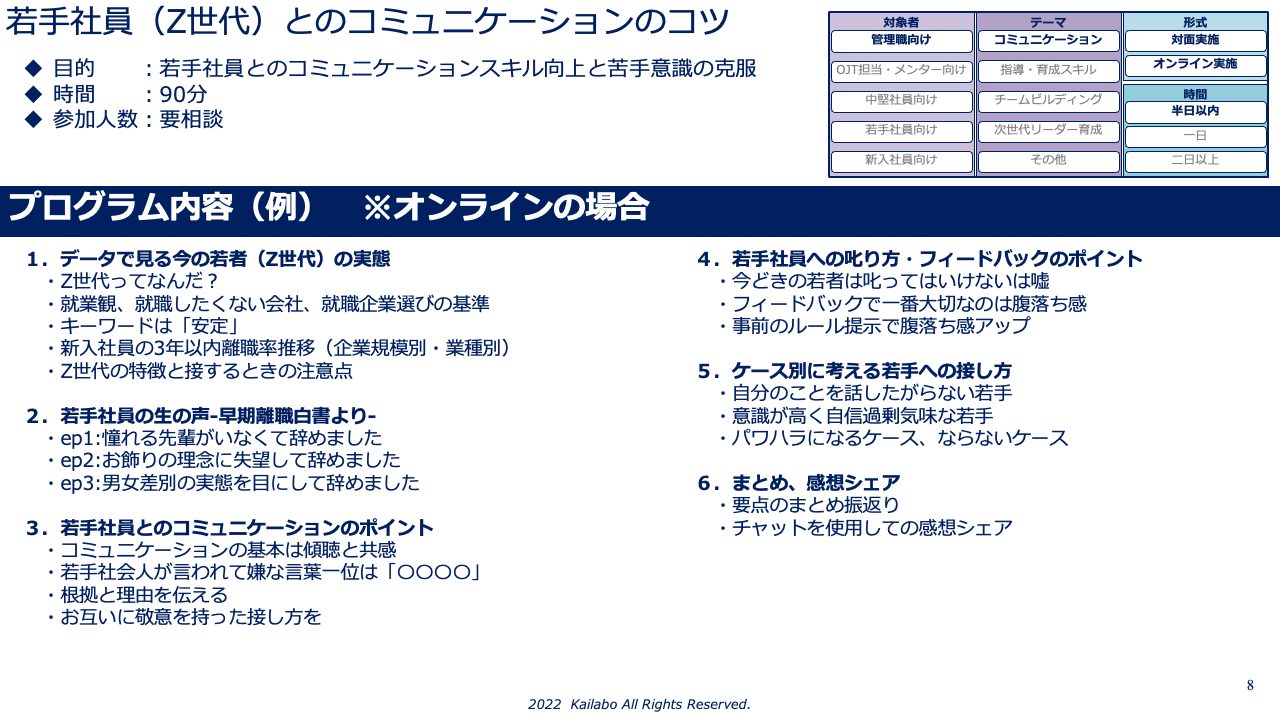

カイラボでは内定者研修のほかに、新入社員研修、メンター研修、管理職向け研修と様々な研修を行っています。他の研修についてもどんどんストーリーで紹介していこうと思いますので、是非、フォローよろしくお願いします!

カイラボのInstagramはこちら⇒ https://www.instagram.com/kailabo_/

カイラボのYoutubeチャンネルはこちら⇒ https://www.youtube.com/channel/UCkoyxNqqShJU-favnXgqZFg