こんにちは、カイラボ編集部です。

このたび、弊社の代表 井上 洋市朗の新著『離職防止のプロが2000人に訊いてわかった! 若手が辞める「まさか」の理由』(秀和システム)が出版されました。

本記事では、書籍のご紹介も交えながら、今の若手離職問題の本質を掘り下げていきます。企業の人事やマネジメント層の方々にとって、採用だけでなく「定着と活躍」が大きなテーマとなっている今、少しでもお役に立てれば幸いです。

この記事の内容は、以下のカイラボのYoutube動画で解説しています。

本記事の要約

転職のきっかけは“事件”ではなく、“違和感”から始まる

「社員が突然辞めた」という話しをよく耳にします。

でも「突然辞めた」と思っているのは上司や周りだけで、ほとんどの場合はなんらかの”前兆”があります。

転職のきっかけは実はほんの些細なできごとかもしれません。

ある調査では、「退職を考えたくなるような悪い出来事があった」と答えたのは全体の約3割。

一方で、残りの約7割の人は、明確な出来事がなくても退職を考え始めているのです。

たとえば…

- 「なんとなく居場所がない気がする」

- 「仕事に意味を感じられなくなった」

- 「このままここで働いていていいのかな」

といった、日々の“ちょっとした違和感”の積み重ねが、やがて退職という意思決定に至る引き金になります。

出典:株式会社NEXER「転職を考え始めたタイミングに関する調査」

辞める理由には「きっかけ」と「決め手」がある

違和感の積み重ねが「辞める」という選択につながっているわけですが、辞めるのには2つの段階があります。「きっかけ」と「決め手」です。

- きっかけ: 会社に対して最初に違和感を抱いた出来事

- 決め手: 会社を辞めることを決意させた出来事

たとえば、なんらかのきっかけで会社に対して違和感を抱いても、それだけでは“辞める”という判断に至っていません。なんとなくモヤモヤしながら、仕事をしている状態です。人によってはこのタイミングで転職活動をスタートする人もいます。

そのうえで、なんらかの出来事で「会社を辞める」という決断をすることになる出来事が「決め手」です。

離職対策で重要なのは決め手ではなく、きっかけにいかに早く気づけるかです。

若手が辞める「3つの理由」――感情に注目せよ

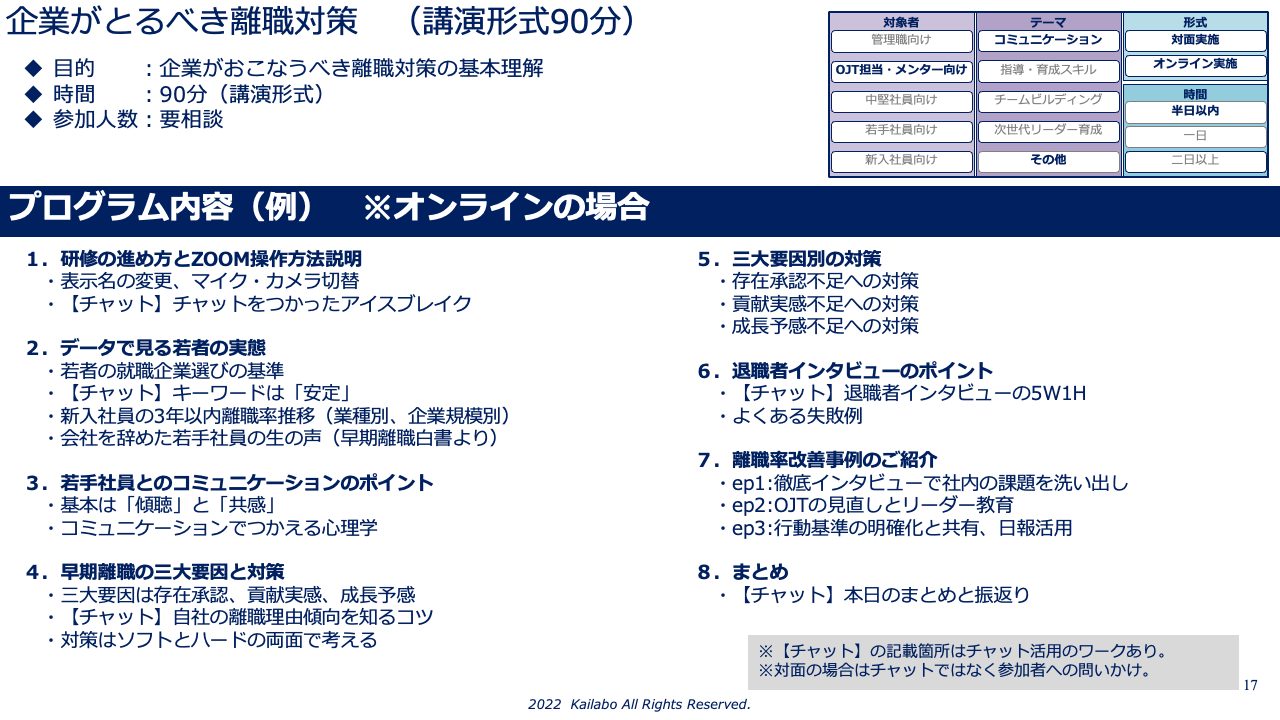

本書では、カイラボがおこなってきた10年以上の調査から導き出した「早期離職の3大要因」をご紹介しています。

1. 存在承認の不足

自分の存在が組織の中で“認められていない”と感じる状態です。

「相談してもスルーされた」「話を聞いてもらえない」などの積み重ねが、徐々に“必要とされていない感覚”を生みます。

2. 貢献実感の不足

「誰の役に立っているのかが見えない」「この仕事って意味あるの?」

数字を追うばかりでフィードバックがなかったり、社会貢献を掲げる企業なのに実務では実感できない…などのミスマッチがこれにあたります。

3. 成長予感の不足

“この先が見えない”という状態。今の仕事を続けても自分の目指す姿になれるイメージがな状態です。

今やっていることが自分のキャリアにどうつながるのかが分からず、希望が持てないと、人は止まってしまいます。

実際の声:「辞めたかったわけじゃない」

インタビューの中では、「最初から辞める気はなかった」という声もありました。

- 「誰にも話せず、気づいたら転職サイトを開いていた」

- 「頑張りたかったけど、どこまで頑張っていいか分からなかった」

- 「“気のせいかな”って思ってるうちに、何も変わらなかった」

辞める理由は突然現れるものではありません。

“居心地の悪さ”に気づきながらも、それを言語化できず、行動も起こせず、やがて心が離れていく――

そんな早期離職の形もあります。

こうした傾向や背景について詳しくまとめた「早期離職白書」も公開しています。

ご関心のある方は、ぜひ以下から無料でダウンロードいただけます。

よくある勘違い:定着施策の“ズレ”

最近では「離職対策」に本気で取り組む企業も増えてきました。

「福利厚生を充実させる」「オフィス環境を良くする」など、様々な取り組みが行われています。

しかし、現場でよくあるのがこんな“勘違い”です。

「頑張って制度を増やしたのに、なんで辞めるの?」

その答えはシンプルです。

制度の“量”ではなく、本人が求めている“質”がズレていたからです。

とある企業では、昼寝スペースを導入したものの、社員からは「そんなことより、ちゃんと話を聞いてほしい」という声が上がっていました。

大切なのは、「うちの若手が今、本当に困っていることは何か?」を見極めることです。

ナインボックス理論:自社に合った対策を見極める

本書で紹介している「ナインボックス理論」は、離職要因を可視化するツールです。

軸は以下の2つ:

- 衛生要因(給料、勤務時間、職場環境など)

- 動機付け要因(やりがい、裁量、成長感など)

この2軸で企業を9つに分類し、それぞれに合った改善ポイントを導き出します。

たとえば、衛生要因が高いが動機付け要因が低い場合は、「ゆるブラック」になりがちです。

この場合、「もっと休みを増やす」ではなく、「自分の意志で仕事を進められる環境」「目標へのフィードバック」など、やりがいを感じる仕組みが必要なのです。

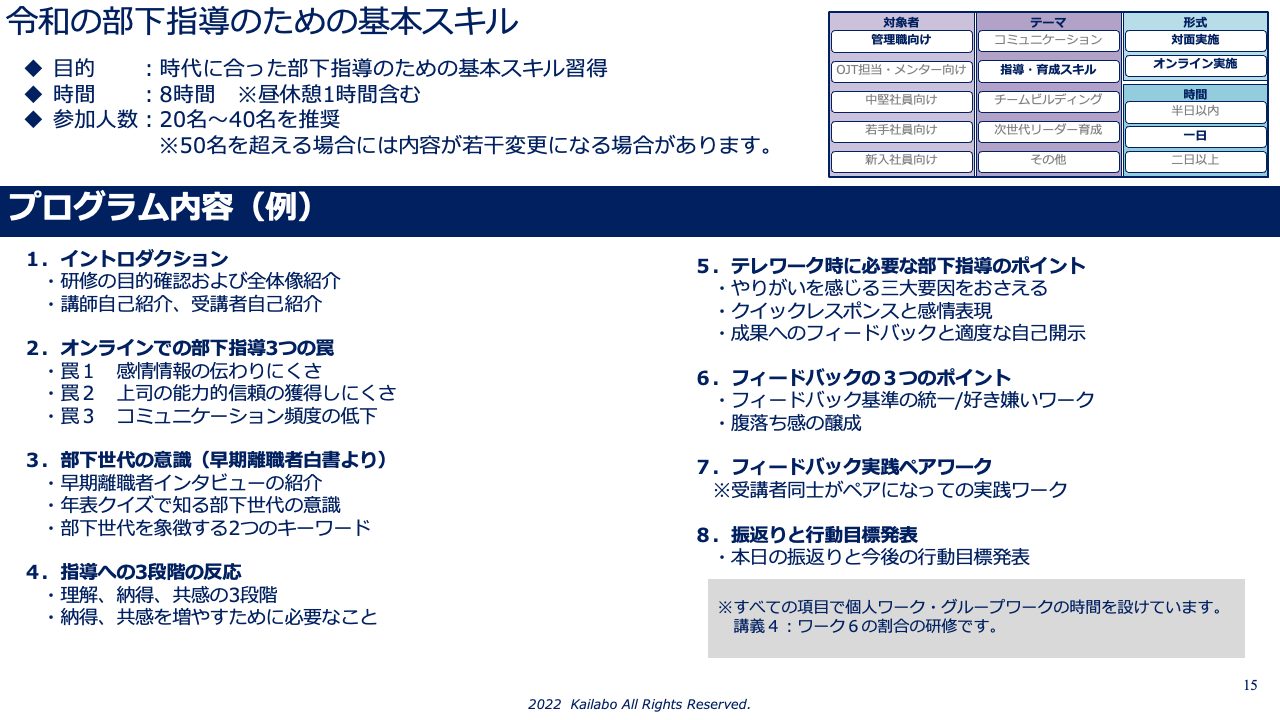

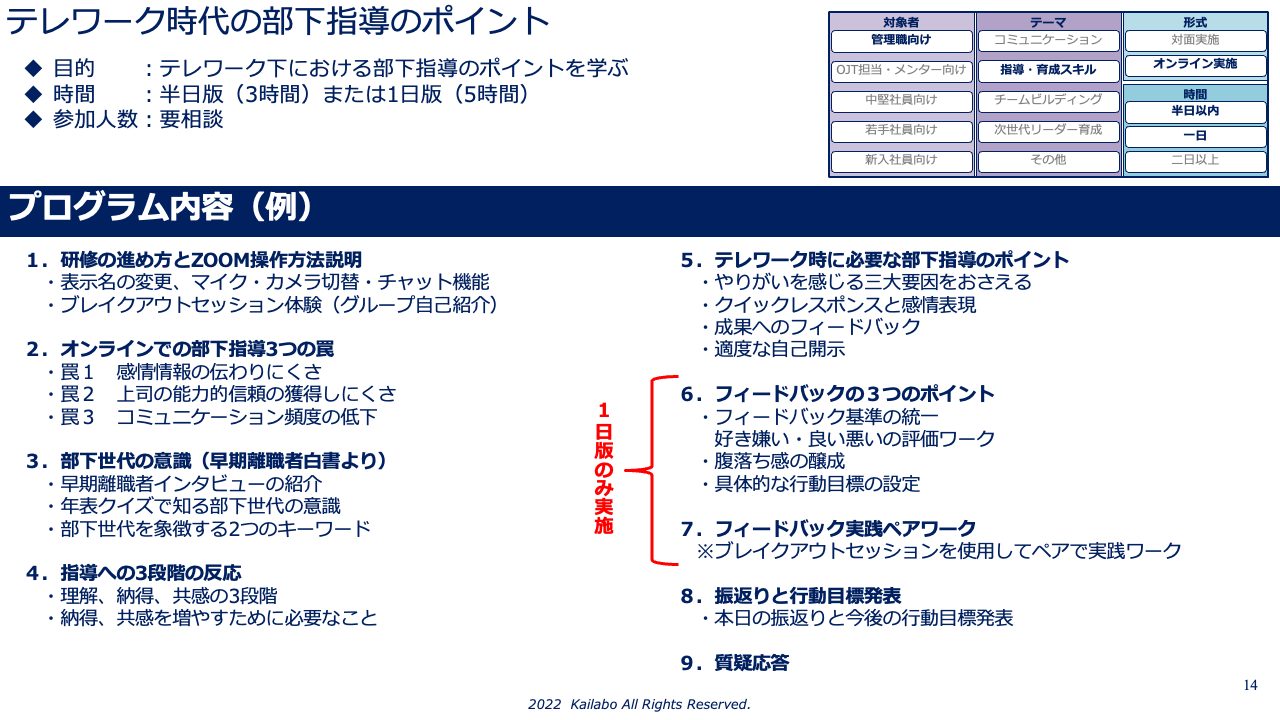

マネジメントがやるべき3つの行動

離職を防ぎ、若手が活躍する組織にするために、上司やリーダーが取り組むべき具体策は以下の3つです。

- 定期的な“雑談”の時間をつくる

悩みは1on1ではなく、何気ない時間にこぼれることが多い。 - 貢献のフィードバックを強化する

「ありがとう」「助かったよ」と言語化することで、貢献実感は育ちます。 - “なりたい姿”を一緒に描く

若手が「この会社で成長できそう」と思えるには、未来への地図が必要です。

書籍紹介:『若手がやめる“まさか”の理由』

書籍情報

『若手がやめる“まさか”の理由』

著者:井上 洋市朗(カラボ)

出版社:秀和システム

発売日:2025年2月11日

定価:1,760円(税込)

最後に

人は、突然辞めるわけではありません。

その前には、必ず「違和感」がある――

この“違和感”に気づけるかどうかが、離職対策の分かれ道になります。

採用して終わりではなく、定着し、活躍してもらうために。

まずは普段の声に耳を傾けることから、始めてみませんか?

書籍にはさらに詳しい診断フレームやワークシート例、他社事例も多数掲載していますので、ぜひご一読いただければ幸いです。

また、カイラボでは離職対策をテーマにした無料オンラインセミナーも開催しています。

現場のリアルな課題や他社の取り組み事例を交えながら、明日から使えるヒントをお届けしていますので、関心のある方はぜひご参加ください。