近年、若手社員の育成や定着を目的として「ブラザー・シスター制度」(通称「ブラシス」)という言葉を耳にする機会が増えてきました。OJT制度やメンター制度など、似たような取り組みがすでに存在するなかで、「ブラザー・シスター制度とは一体何が違うのか?」と感じる人事担当者の方も多いと思います。

本記事では、このブラザー・シスター制度について、その実態と、OJT制度やメンター制度との違い、そして導入・運用にあたって本当に注意すべきポイントを整理してお伝えします。

なお、この記事の内容はYoutubeでも解説しています。

本記事の要約

ブラザー・シスター制度に「明確な定義」はない

まず押さえておきたいのは、ブラザー・シスター制度には統一された定義がないという点です。企業ごとに内容や運用の仕方が大きく異なります。

ある会社の事例では、ブラザー・シスターの役割として以下のような点が上がっています。

- 新入社員に対する仕事の進め方や心構えの指導

- 業務や生活における不安や悩みに対する相談対応

- 新入社員育成の計画的な実施や基礎知識の平準化

この会社の場合、OJT的な「業務指導」とメンター的な「相談・不安解消」の両方を担っていることがわかります。しかし、別の会社ではブラザー・シスターが「業務指導」のみを担当するケースや、逆に「相談にのる」にことが役割のケースもあります。

人事や組織に関する制度は新しいものがどんどん出てきますが、「新しい制度を導入すればうまくいく」わけではありません。実際には名前ではなく“運用設計”が成否を分けます。

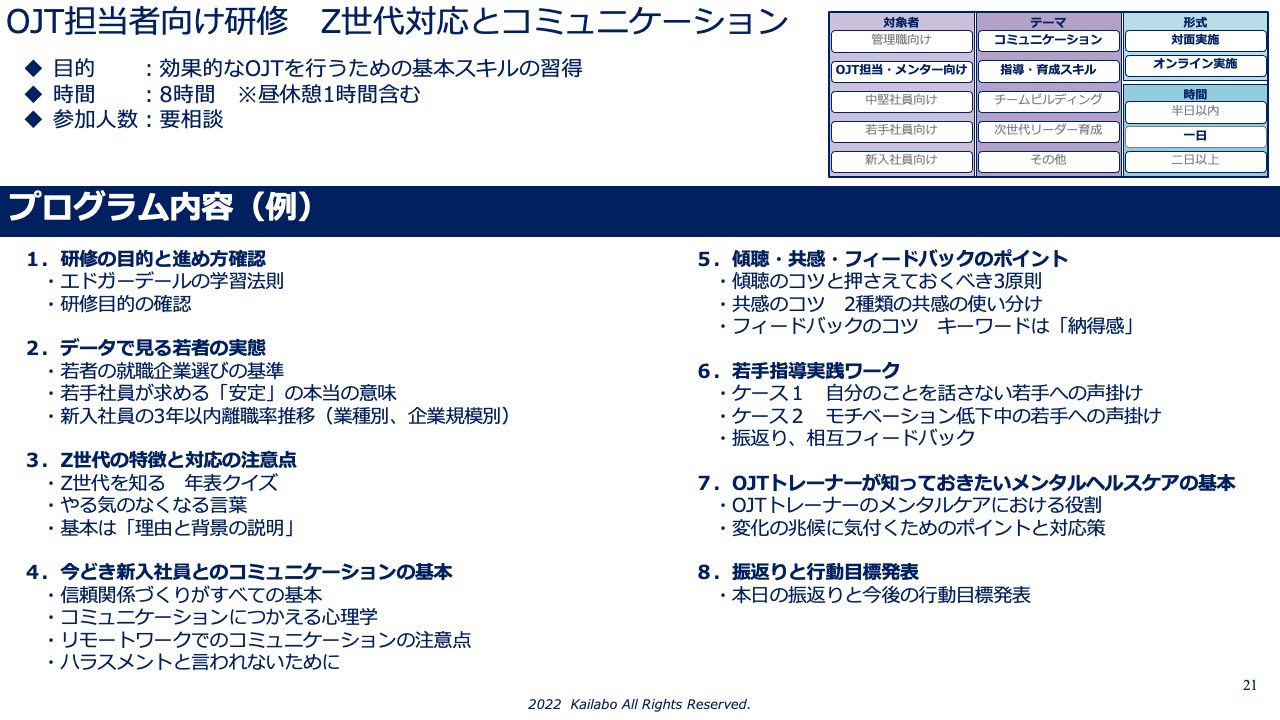

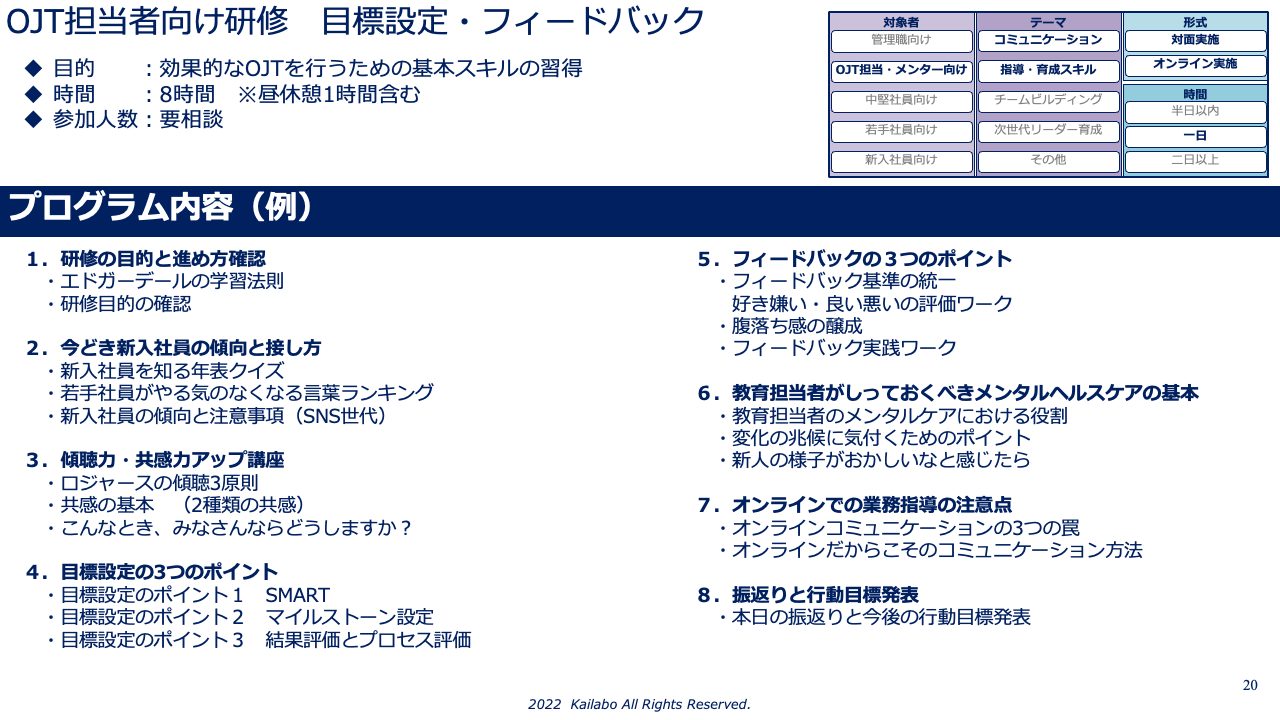

OJT制度やメンター制度との違いは?

ブラザー・シスター制度と似た制度として、OJT、メンター、チューター、社内コーチなどがあります。これらも会社ごとに目的や役割が微妙に異なり、ある会社では「OJT制度」と呼んでいても、別の会社の「チューター制度」とほとんど同じ、ということも珍しくありません。

数ある制度の中で唯一、厚生労働省が定義を示しているのが「メンター制度」です。

- メンター制度

- 経験豊富な先輩社員(メンター)が、双方向の対話を通じて、後輩社員(メンティ)のキャリア形成上の悩みや課題解決を支援する。

- ここには直接的な業務指導は含まれない。キャリア全体の相談や心理的サポートが中心です。

(出典:厚生労働省『女性社員の活躍を推進するための メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル』)

メンター制度以外の制度は明確な定義がなく、企業によってとらえ方は様々です。

ですが、一般的にはOJTとメンターでは役割が違うイメージが持たれていることが多いでしょう。一般論としては以下のようなイメージが多いのではないでしょうか。

- OJT担当者: 業務指導がメイン(ティーチング中心)

- メンター: 相談役がメイン(コーチング中心)

ではブラザー・シスター制度はどうでしょうか?

私たちカイラボでは多くの企業のブラザー・シスター制度をご支援していますが、企業によって2つのパターンに分かれます。

- メンターとほぼ同じ役割(相談や心理的サポート中心)

- メンター+OJT担当を兼ねる役割(指導と相談の両方を担う)

どちらが優れているかではなく、自社がどの目的で制度を使うのかを見極めることが大切です。

なお、社内でのメンター制度に限界を感じている場合には、外部メンター制度を取り入れる方法もあります。(カイラボの外部メンター制度のご紹介はこちらから)

制度運用で最も重要なのは「役割の統一と共有」

役割がバラバラになりがち

ブラザー・シスター制度に限らず、様々な人事制度で陥るのが役割が統一されていないことによる混乱です。人事が大枠を設計したあと、現場では役割がうまく整理されないまま走り出すケースが少なくありません。

例えばこんな状態です。

- 上司は「育成は全部OJT担当者の仕事だ」と考えている

- 人事は「OJTとブラザー・シスターで協力してほしい」と期待している

- OJT担当は「相談はブラシスの役割だよね」と思っている

- ブラザー・シスターは「月1回面談すれば十分」と考えている

このように認識が食い違えば、制度は形骸化し、新人のサポートも不十分になります。

社員全体での「共有」が必要

こうした事態を防ぐには、制度の目的と役割を明確に定義し、関係者全員で共有することが欠かせません。

「人事と当事者だけが知っている」では不十分です。制度を知らない先輩社員や管理職も含め、組織全体で理解して初めて効果が出ます。研修や勉強会を通じて共通認識を持つ場をつくることが有効です。

まとめ

ブラザー・シスター制度は、新入社員の成長や定着を支援する有効な仕組みです。ただし、“新しい制度だから効果がある”わけではないという点を忘れてはいけません。

- 制度の名称ではなく、自社に合った役割設定と運用設計がカギ。

- OJTとメンターの違いを踏まえ、自社の制度をどこに位置づけるかを明確にする。

- 役割を人事や当事者だけでなく、組織全体で共有する。

制度名を替えるだけでは、離職防止や育成の課題は解決しません。自社の現状に合わせた丁寧な設計と運用こそが、新人の成長と定着につながります。

若手社員の離職要因について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。