カイラボでは2024年5月から学生の長期インターンをスタートしました。

私たちの普段の働き方はフルリモートなので、学生インターンもフルリモートです。フルリモートの長期インターンはまだまだ少ないと思います。

今回は、カイラボの長期インターン1期生&2期生として現在も活躍しているお二人と、インターンをサポートするメンターとの座談会形式で、カイラボについて、フルリモートでのインターンについてなどを聞いた様子をご紹介します。

前編はこちら⇒【前編】就活前に「自分を試す」フルリモートの長期インターン -1,2期生が語るリアルな声-

本記事の要約

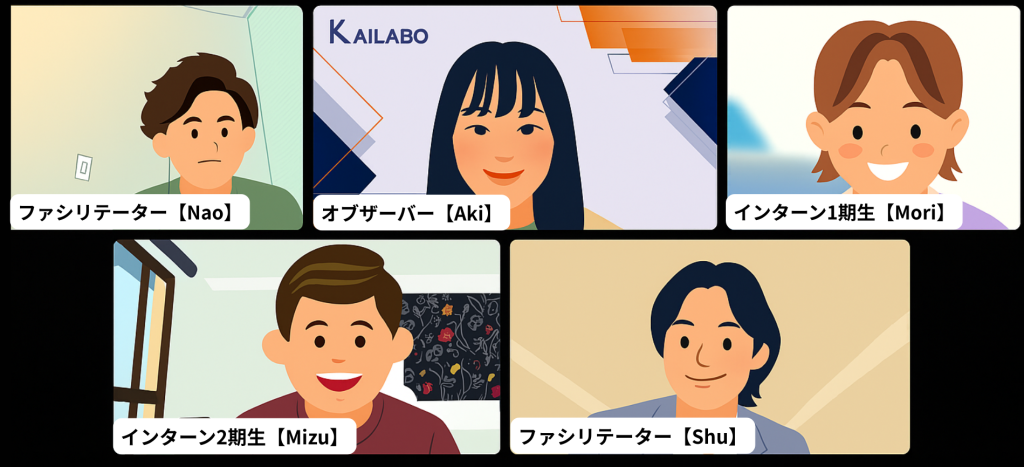

参加者プロフィール

インターン運営チーム

・ファシリテーター【Shu】(業務委託 本業はコミュニティマネージャー)

→最近ハマッてること:観葉植物(agave)

・ファシリテーター【Nao】(業務委託 本業は人事)

→最近ハマッてること:娘が所属するチームのサッカーコーチ(娘は小学1年生です)

・オブザーバー【Aki】(正社員)

→最近ハマッてること:ミニトマトの育成

学生インターン

・インターン1期生【Mori】

→大学:横浜国立大学 経営学部 経営学科

→最近ハマッてること:音楽フェスやライブに行くこと(今年は春のjapanjam、ロッキン、ラブシャ、ワイルドバンチのフェスに行きます!)

・インターン2期生【Mizu】

→大学:名古屋工業大学大学院 工学研究科 工学専攻

→最近ハマッてること:海外旅行

学生インターンが書いているブログ記事はこちらから読めます。

https://kailabo.com/category/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/

座談会

長期インターンで一番印象に残っている瞬間は? -社員からのフィードバックや社会人のリアルを感じた瞬間-

Nao: 進めましょう!個人的には、「インターン活動で一番印象に残ってることは?」を聞きたいですね!

Shu: 確かに、これは別にあれですよね、仕事の取り組みだけではなく、「全体的にこれが印象に残ってる」というのでいいんですもんね?

Nao: 何でもいいと思う!

Mizu: 自分が最も印象に残ってるのは、提出物の提出期限を15分くらい遅れた時があったんです。Moriさんに関しては、遅れる時には「遅れます」という断りの連絡があったんですけど、自分は「15分くらいの遅れは大丈夫か」と思ってしまい、無言で遅れてしまったんです。

その時に、Shuさんから「Moriさんは事前に連絡があったのに、Mizuさんはなかったね」というご指導を頂きました。この時、報連相の大切さもそうですし、「期限を守る」ことの大切さを実感しました。「期限を守ることは当たり前のこと」というのはわかっていたつもりでしたが、できていない自分と向き合うことができました。褒めてもらったことよりも、こうやってご指導いただいたことの方が自分は結構印象に残っています。

Nao: 急に良い話になったな~。

Shu: そうですね。

Mizu: あの言葉を心に固く誓って、今後はそういうことがないようにします。

Nao: とても良い話でした。Moriさんはどうですか?

Mori: 私は、先日、名古屋で実施した対面合宿が印象に残っています。カイラボのメンバーが複数人集まって、リアルな場でいろいろ話し込む機会にこれまであまり参加できていなかったので、まずは楽しかったというので印象に残っていますね。

あとは、社会人の方が、ゼロからプランを考える過程が体感できたので、それも貴重でした。「カイラボの強みってなんなんだっけ?」「今こうやってるから、このターゲットにはここを生かそうよ」「サーベイを答える人から見たらこうだよね」とか、深い部分まで考えて議論する場があったので、新しい発見も多かったです。いつもはオンラインでの関わりだったので、対面で会うことで新たな側面も発見できました。

Shu: インターンの学生を交えての経営合宿って、なかなかないですからね。

Nao: 学生インターンが採用担当やってる会社もあったりするから、そういう会社がないわけではないけど、珍しいっちゃ珍しいよね。でもやっぱり、カイラボが組織化を進めていく中で、まずにインターンにフォーカスしたのは、個人的にはすごい良いことだと思うし、MoriさんとMizuさんがその中心を担っているというのは、良い状況かなと個人的には思いますけどね。

ただ、今みたいに「印象に残った瞬間」を振り返っていると、自然と感じることもありますよね。「こう言えばよかったな」とか、「もう少し伝えてみればよかったかも」とか。この1年間で感じた「言葉にすることのむずかしさ」や、「声を上げるってなんだろう?」というテーマも、少し掘り下げてみたいなと思うんです。印象に残った経験の中には、「もっとこうすればよかったな」って思いが残っていることもありますよね。そういう意味では、「言えなかったこと」「気になってたけど流してしまったこと」も、けっこう学びになるなと思っていて。

声を上げるのが難しいと感じた瞬間とその理由 -学生インターンが意見を言う難しさと対策-

Nao:前編では、「意見を言えばちゃんと聞いてくれる」とか、「やってみたいって言えば歓迎してくれる」とか、すごくいい話が出てきましたよね。

Shu:うん。でも、実際には「声を上げること」って、いつも簡単にできるわけじゃない。空気がいいからって、言えるとは限らないですからね。

Mori:遠慮というか、「これくらいなら自分で飲み込もう」って、無意識に思ってしまう。でも、そういう小さな“声を上げなかった経験”が積み重なると、「次もまた言わなくていいか」ってなってしまう気がします。

Nao:まさにそれが、「心理的安全性」って言葉の持つ難しさかもしれないですね。言える空気があっても、「言える自分でいられるか?」は、また別の話だから。

Mori:私も、「井上さんやAkiさんが言っていることのほうが正解だよな」って思ってしまって、自分の意見を引っ込めることがあります。ちゃんと受け止めてもらえるのはわかってるんですけど、「わざわざ言わなくてもいいかな」とか、「的外れだったらどうしよう」とか、そういう気持ちが出てきてしまって。

Mizu:僕も似ています。たとえば以前、業務管理用のシートを自分なりに作ってChatworkに投稿したことがあったんですけど、特に反応がなかったんです。たぶんタイミングの問題だとは思うんですけど、当時は「無視されたのかな・・・」って受け取ってしまって。せっかく動いたのに反応がないと、次の一歩が出にくくなっちゃうんですよね。

Nao:それって本当に大事な視点ですね。「言ったことがどう扱われるか」って、次の発言の勇気を大きく左右しますから。

Mori:特にリモートだと、相手の表情が見えないから余計に、「届いてるのかな?」「迷惑じゃなかったかな?」って、不安になることもあります。

Shu:そうなんですよね。だからこそ、「声を上げる空気」をつくることと同時に、「上げられた声をどう扱うか」っていう受け手側の姿勢も、本当に大切なんです。

Mori:井上さんは本当に受け止めてくれる方だと思っていて、決して無視してるわけじゃないと思うんです。でも、業務が多すぎて手が回ってないんじゃないかと感じる場面もあって。結果的に、「届いていないのかな」「埋もれちゃったのかな」と思うこともあります。

Mizu:だから僕も、送ったあとに「流れちゃったな」と感じた時点で、そのままにしないで「どうでしたか?」ってもう一言聞けばよかったなって。声を上げるって、ただ出すだけじゃなくて、対話を続けることが大事なんだなって感じました。

Nao:でもそうやって感じたことを言葉にしてくれることが、まさに“組織をつくる声”なんだと思います。「難しいからこそ、意味がある」。それが声を上げることの本質かもしれないですね。

Aki:本当にそうですね。私も「受け止める側」の自覚を、もっと意識していかなきゃいけないなと思いました。反応がないことで伝わらなかったり、残念な思いをさせてしまうことがないようにしたいです。

Shu:ツールの使い方も含めて、少し見直してみてもいいかもしれませんね。Chatworkのタスク機能をもっと活用するとか、ルールをゆるく決めておくとか。声がちゃんと流れずに残る仕組みがあると、安心感は変わってきます。

Nao:大きな改革じゃなくても、「声が届く」「拾ってもらえる」って実感できるようなやりとりが、組織の信頼を積み上げていく。そういう積み重ねが、今のカイラボにはすごく大事なんだと思います。実際に、働くなかで「こうだったらもっといいのに」って思うことって、他にもありますよね。報酬とか制度のことも含めて、井上さんに直接聞いてみても良いかもしれませんね。

入ってみてわかる“現実”と“違和感”——ギャップと向き合う時間

Nao: 「学生インターンとしてカイラボに関わる前後でのカイラボに対するギャップは?」という質問で、インターンに関わる前後のギャップに関して、これまでの話に付随して話せることがあれば、2人に話してほしいなと思いますけど、どうでしょうか?

Mori: 私は「組織コンサルをやっている会社」だと思って入ったので、正直、「イメージしていた組織コンサルとは少し違ったな」というギャップはありました。ただ、それが悪い意味というわけではなくて、「最初に抱いていた認識とは違っていた」という感覚です。

カイラボの場合、解決策としては研修が主になることが多いので、例えるなら“お医者さん”というより“薬剤師”に近いのかなと。課題に対して「どう処方するか?」という視点が中心で、ある程度、解決の方向性が見えている中で、「どの薬を出すか?」を考えるようなイメージだと思います。

Shu: なるほど。

Nao: Mizuさんの意見も聞きましょう。

Mizu: 僕もMoriさんと似たような意見はあって、「コンサルってこういうことやるのかな?」って思いました。想定していた業務とは違いましたね。Moriさんがおっしゃっていましたが、研修という手法が定まっていると思うので、自分が思い描いていたコンサルとはギャップがありました。ただ、問題の解決フローをブレイクダウンして、細かいところから解決していくというプロセスはコンサルと変わらないと思うので、そういう側面は勉強になります。

ギャップがあっても辞めなかった理由と継続のモチベーション

Nao: ここまで結構赤裸々に話してくれたお二人に、共通して聞いてみたいことがあります。Moriさんは、早期離職白書のインタビューなどを見て、早期離職する人の心理についてインプットしてきたと思うのですが、「入社後のギャップ」というのは、まさに組織を辞めるきっかけや決断の引き金になり得るものですよね。だからこそ、採用においては「応募時に嘘をつかない」とか、「なるべくリアルを伝える」といったことが重視されているわけです。

その上で改めて聞きたいのは、「そんなギャップを感じながらも、なぜ今もカイラボで働き続けたいと思っているのか?」ということです。つまり、「自分の中でどんな意味付けをして、この環境に居続けているのか?」ということですね。あわせて、事前にお伝えしていた質問項目にもあった、「今後のキャリアに、この経験をどう生かしていきたいか?」という点についても、お二人それぞれの考えを聞かせてください。

Shu: 僕も聞きたかったのはそこでした!

Nao: よかった!では、Moriさんからお願いします!

Mori: 実際ギャップはありましたけど、続けようかなって思っています。というのも、カイラボでの学びは絶対あるなと思っているんです。早期離職白書に携わらせていただいて、早期離職者の方のインタビューをじっくり読むことで、「社会人の方が働く時にどんな考えを持っているのか?」「仕事を選ぶ上でどう考えて、どう辞めていったか?」というリアルに触れることができました。

また、組織規模的に、経営者の方と密に関われるというのは、非常に良い機会だなって思っています。経営者と毎週のように顔を合わせてミーティングするなんて、なかなか経験できることではないかなと思うので。研修を中心に事業を展開してるので、研修に参加して、依頼企業のリアルな課題に触れることができるというのも、カイラボならではの機会なのかなって思います。

「人事の方はこういうことを求めてるけど、受講者はこういう視点で来るから、こういう折り合いをつけなきゃいけないよな」みたいなリアルに触れられるのは、カイラボでインターンをやっているからだと思うので。

Nao: ありがとうございます!Mizuさんはどうですか?

Mizu: ちょっとぶっこんじゃうんですけれども・・・正直、この業務内容だというのを最初に聞いてたら、カイラボのインターンには参加していないと思います。ただ、自分が興味のない分野にせっかく携われたわけですし、そういう分野にこそ、自分が本当に学びたいことが転がっているかもしれないので、辞めずに続けています。

例えば、資料作りとかサムネ作りとかは本当に苦手なんですけれども、今はそれらをやらざるを得ないっていう状況ですし、これをきっかけにデザインの分野を学べるというのは良い経験だと思っています。

声にして初めて伝わることがある——対話から生まれる組織のヒント

Shu: とても良い時間でしたね!こういう場って今までなかったですし、2人も直接的にAkiさんとか井上さんに伝えられてないことがあったと思うので、意図的にではないにせよ、今回のこの場で言えたのはよかったなって思います!

2人の話から、カイラボが組織化していくヒントが結構あったと思うので、こういう機会は定期的に開催しても面白そうだなって確信しました!総じて、すごくいい時間だったのではないでしょうか!

Nao: 確かに、インタビュー企画っていう形じゃなくても、こういう場を2on1とか2on2として開催してもいいよね!小さな組織だからこそ、お互いが理解を深められるような場を、Akiさん中心に設けていただけるといいかなって!では、インタビューはこれで終わりにします!ありがとうございました!

インタビューを終えて

自分の気持ちを、ちゃんと出すことって、やっぱりむずかしい。でも、前編で語られたように「言ってよかった」という実感があるように、後編では「言えなかったことを、次は伝えてみよう」とする姿がありました。

完璧じゃなくていい。言えない日があってもいい。それでも、「声を上げてみようかな」と思える空気が、カイラボにはあります。あなたは、自分の思いを、どこで言葉にしたいですか?

カイラボでは学生インターンを募集しています。ご興味のある方は、是非以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。