「最近の若手はすぐに辞める」「昔の人は仕事で辛いことがあっても我慢して働いていた」と考えている人も少なくないのではないでしょうか?

この記事では、厚生労働省から発表されたデータをもとに、若手社員の早期離職の真相に迫ります。

本記事の要約

大卒の3年以内離職率は34.9%

厚生労働省は毎年秋に「新規学卒者の離職状況」を発表しています。新卒入社後3年以内の離職率(以下、早期離職率と表記)を学歴別(中卒・高卒・大卒など)、業種別、従業員規模別で公表しており、過去のデータも参照できます。

2024年秋に発表された、2021年卒の世代のデータを見ると、大卒新入社員の3年以内離職率は34.9%です。約35%という水準が高いのか低いのかは経年比較して見るとわかりやすいです。

経年の推移をまとめたグラフがこちらです。

経年のデータをまとめてわかることとして以下のような点があります。

- 過去最高は2004年卒の36.6%

- 20年前(2001年卒)は35.4%

- 2021年卒は歴代で6番目の高さ

このことから、直近の早期離職率は20年前とほぼ同水準であり、近年になって急激に高くなっているわけではないことがわかります。

20年前の新卒と同水準ということは、今の40代前半の世代も今と同じくらいの早期離職率だったわけですから、決して「今の若者は昔に比べてすぐ辞める」わけではありません。

入社2年目の離職率に特徴あり

1年目と2年目が同水準 例年とは異なる傾向

新卒3年以内の離職率=早期離職率は20年前と大きな差がありませんが、その内訳を見ると特徴が見えてきます。

2021年卒は、1年目と2年目の離職率がともに12.3%とまったく同じです。過去の傾向では、1年目が最も高く、2年目、3年目と年を追うごとに離職率は減少することがほとんどです。

今回の結果は、若手社員が「最初の1年は辞めないが、2年目に入って辞めている人が例年より多い」ことを示唆しています。

2年目離職率が“過去最高”

実際、2021年卒の2年目離職率(12.3%)は、統計上で確認できる中で最も高い数値となっています。

原因として、定着施策の設計や上司のフォローが「入社初期の1年目」に偏っており、「2年目の壁」を越えるための支援が手薄なままになっていることも考えられます。

コロナ世代の“就職体験”が与えた影響

2021年卒の特徴としてもう一つ注目すべき点は、彼らが完全にコロナ禍の中で採用・入社した世代であることです。主な特徴としては以下のようなものがあります。

- 就職活動がオンライン中心(会社訪問なし)

- 内定者研修、入社式もオンライン

- 配属先で初めてリアルに上司と会うケースも

入社後にはじめて同期や先輩とリアルで会ったという人もいます。そういった会社との接点の少なさは、「会社への帰属意識」や「働くことの実感」を持ちづらくさせてしまっている可能性も考えらえます。

企業規模別に見る離職率:大企業の早期離職率は過去最高

従業員規模と離職率の関係

厚生労働省は従業員規模別の早期離職率も発表しています。主な数字をご紹介します。

企業規模 離職率(2021年卒)

- 100〜499人:35.2%

- 1000人以上:28.2%(過去最高)

- 全体平均:34.9%

従業員数が多くなるほど早期離職率は低くなります。これは今年だけではなく、これまでも同じ傾向が見られます。

ただし、2024年に発表されたデータ(2021年卒)では、1000人以上の事業所の早期離職率が28.2%で過去最高となっています。

全体平均は過去最高ではないものの、1000人以上の事業所では過去最高を記録している。つまり、大手企業の早期離職率が上昇傾向にあるのが、大きな特徴です。

若手社員が辞めることに対する「誤解」

以上のことを踏まえて「今の若者は根性がない」「だからすぐ辞める」という見方は、単なる“印象論”に過ぎません。むしろ、データが示しているのは以下のような事実です。

- 離職率自体は20年前と大きく変わっていない

- ただし、大手企業の早期離職率は過去最高

- 大手企業と中小企業との早期離職率の格差は徐々に小さくなってきている。

中には、これまで思っていた印象と違う内容もあるかもしれません。

対策をうつためには、まずは正しく問題を把握することが大切です。「今どきの若手社員はすぐ辞める」という思い込みに支配されてしまうと、対策を誤ってしまうことにもなりかねません。

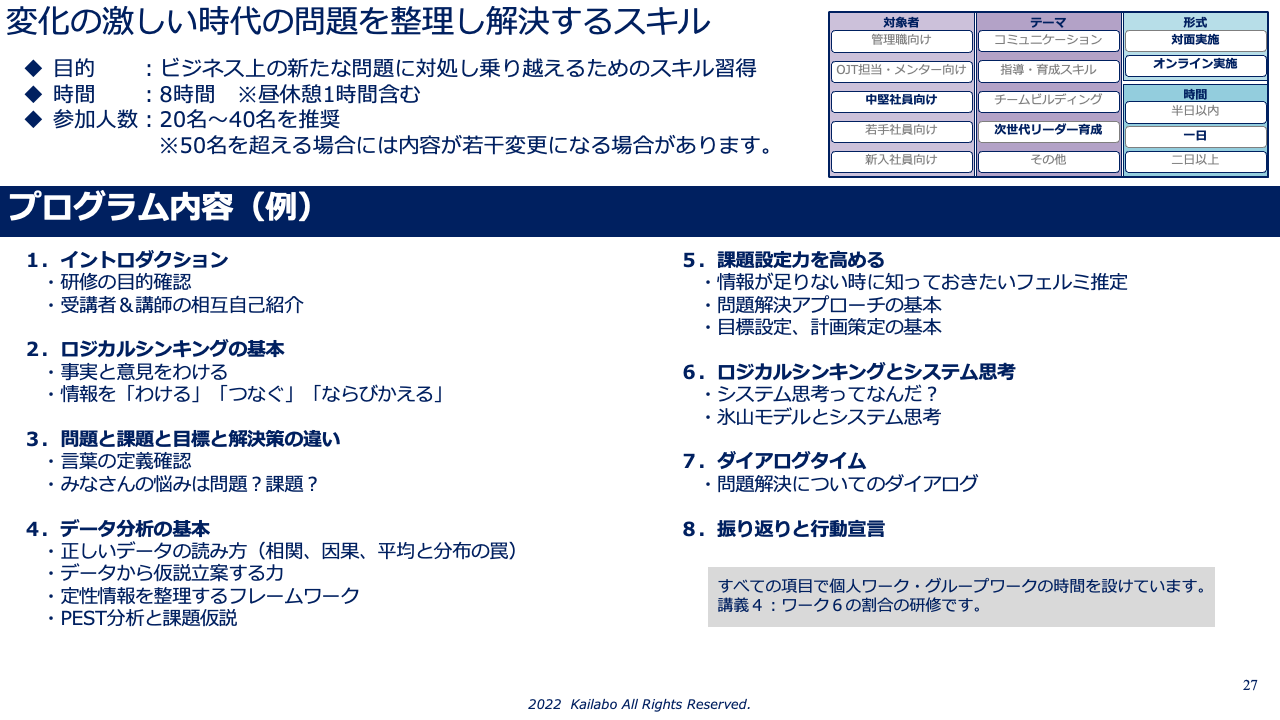

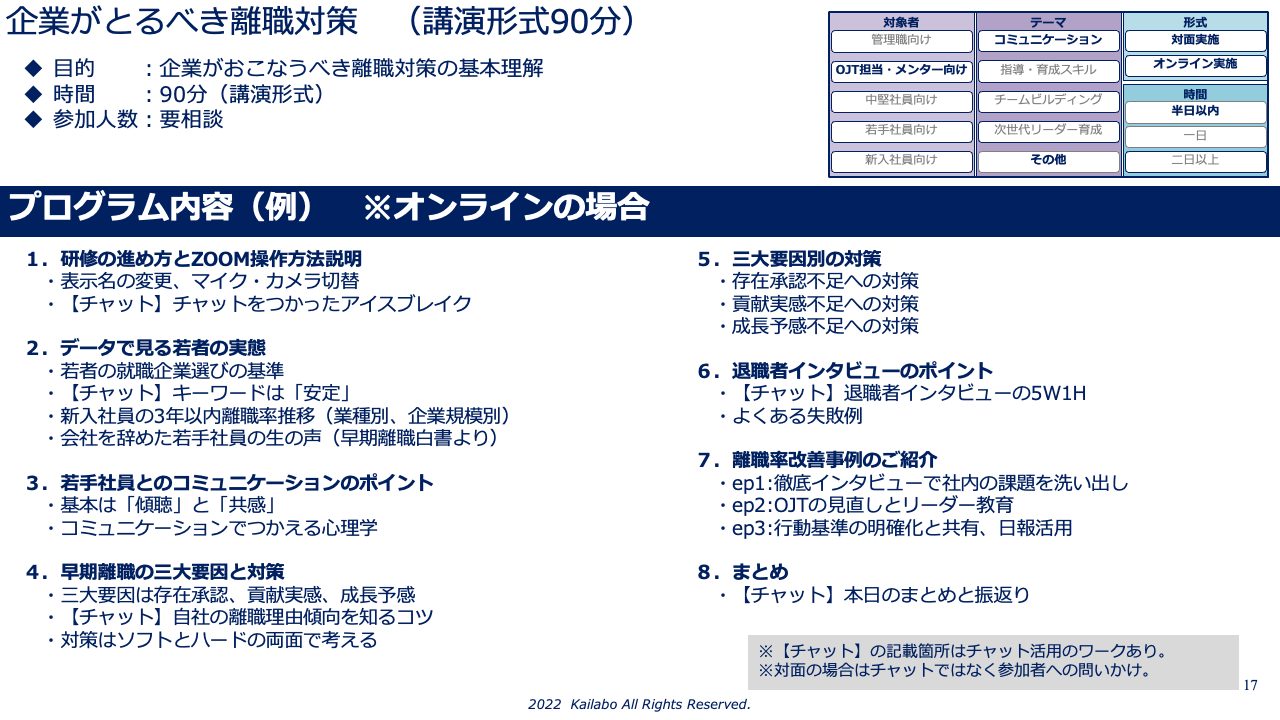

企業が取り組むべき具体的な社員定着支援の方法

今どきの若手がすぐ辞めるわけではないことは、先ほどまでお伝えしてきました。一方で、多くの企業で人手不足が深刻化していることも事実です。

人手不足により、企業が社員の定着支援をすることは、いまや当たり前になりつつあります。ここでは、具体的な人材確保・人材定着の方法をご紹介します。

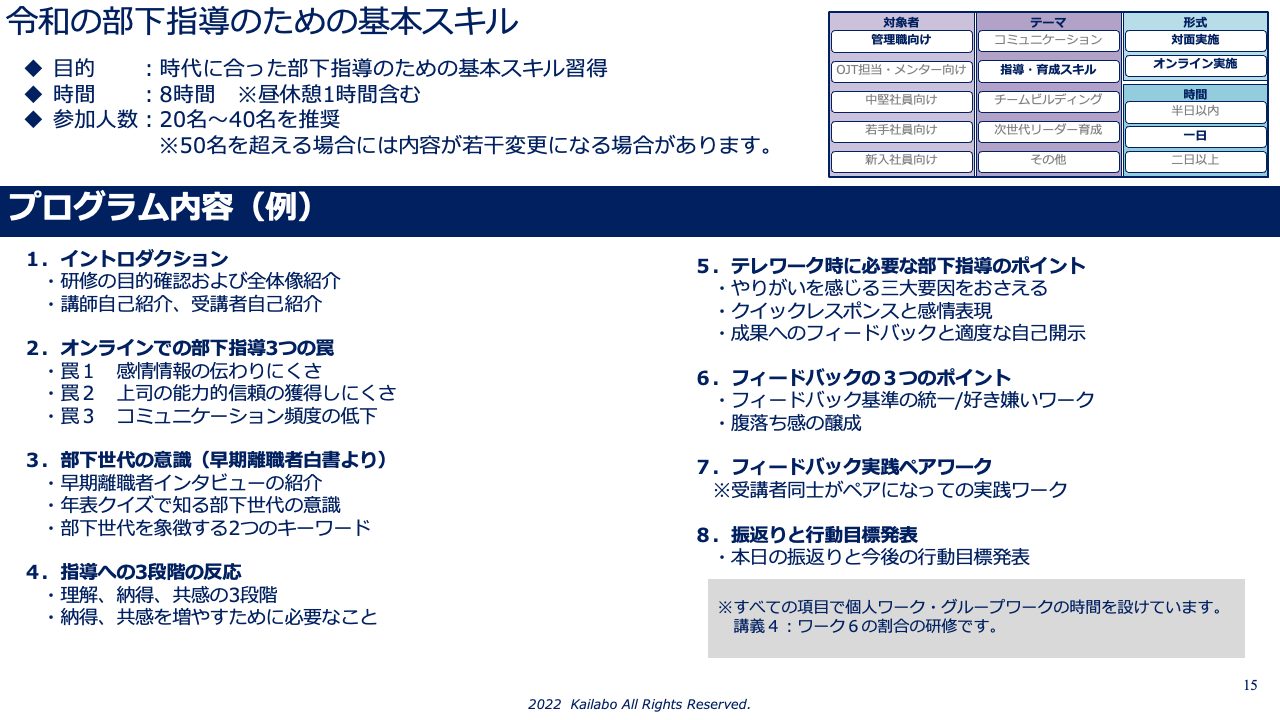

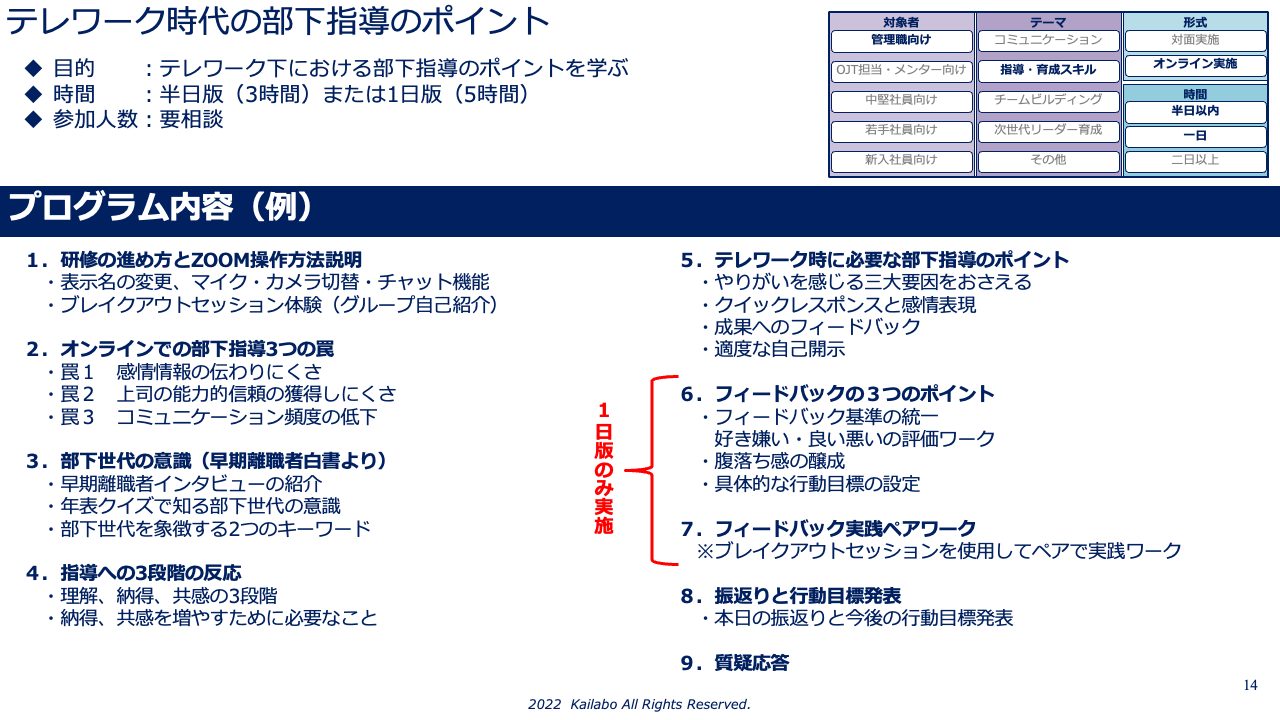

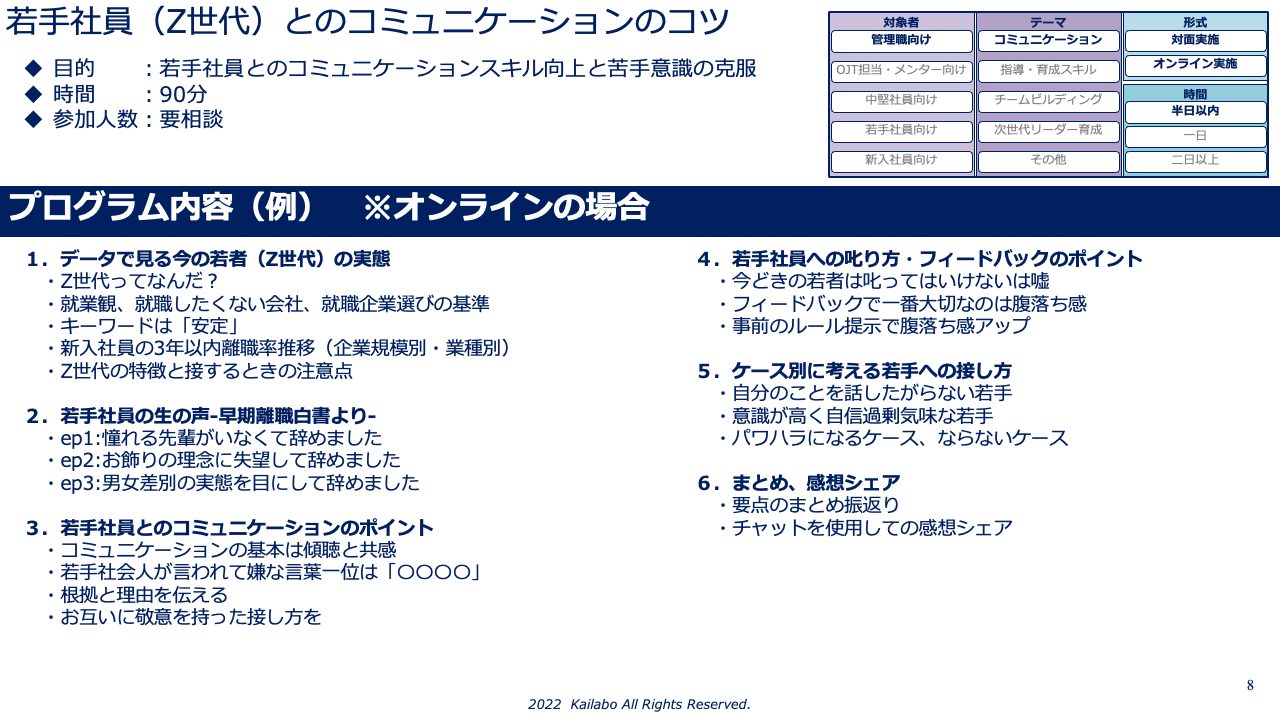

若手社員の育成・定着支援には新人と受け入れ側の双方を支援

新卒入社の場合、学生から社会人になったことで生活が大きく変化するとともに、ストレスもかかります。そのため、対策として以下のような内容がおすすめです。

- 入社前からのリアル接点の確保(内定者のイベントや内定者インターンなど)

- 配属受け入れする部署のメンバーへの「新人とのコミュニケーション」に関する勉強会開催

- 入社後の研修は業務知識だけではなく「上司とのコミュニケーションのコツ」など、新人が配属後すぐにつかえる具体的なスキルを学ぶ機会の確保

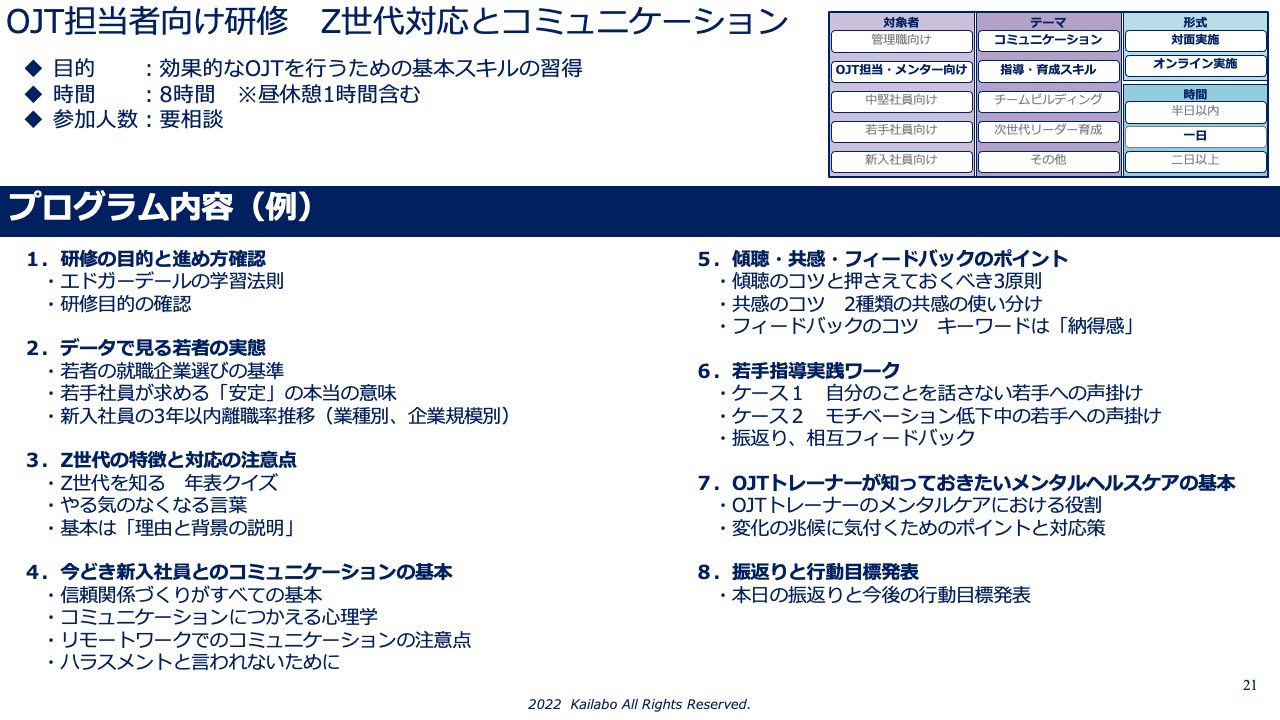

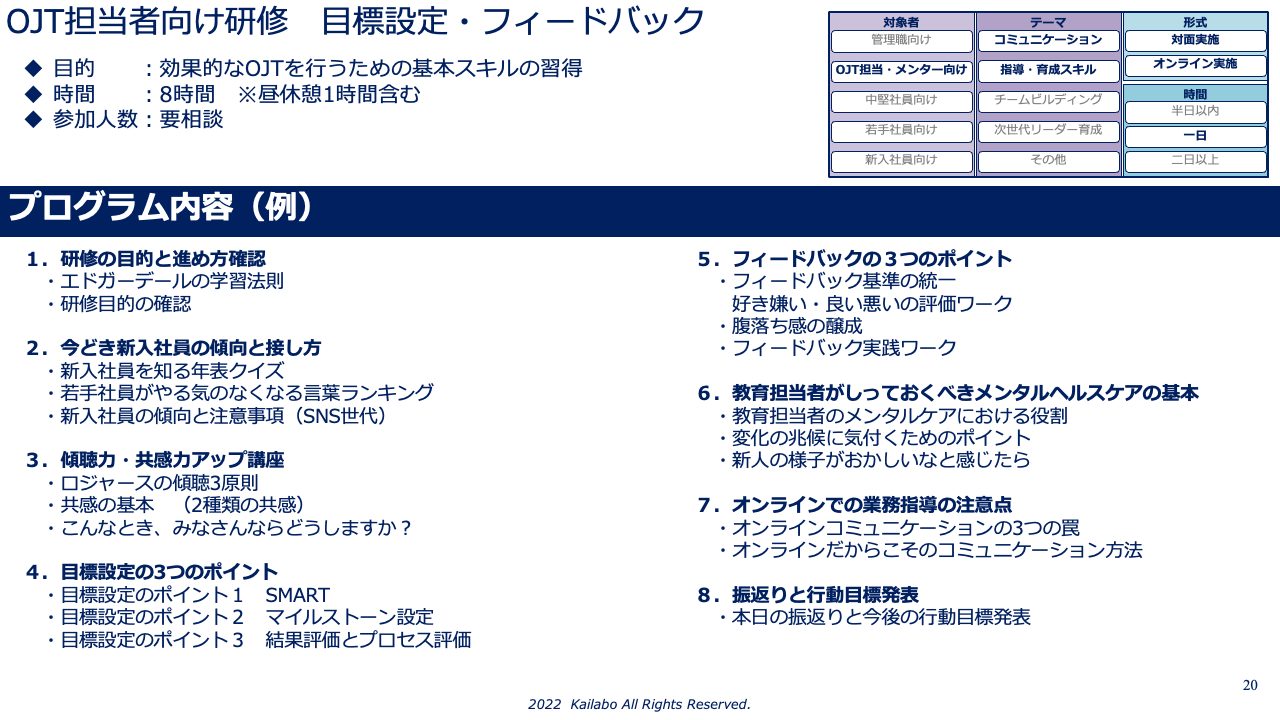

若手社員に対してだけではなく、若手を受け入れる部署の上司、OJT担当、メンターなどにも情報を共有する勉強会や研修などを実施することも重要です。

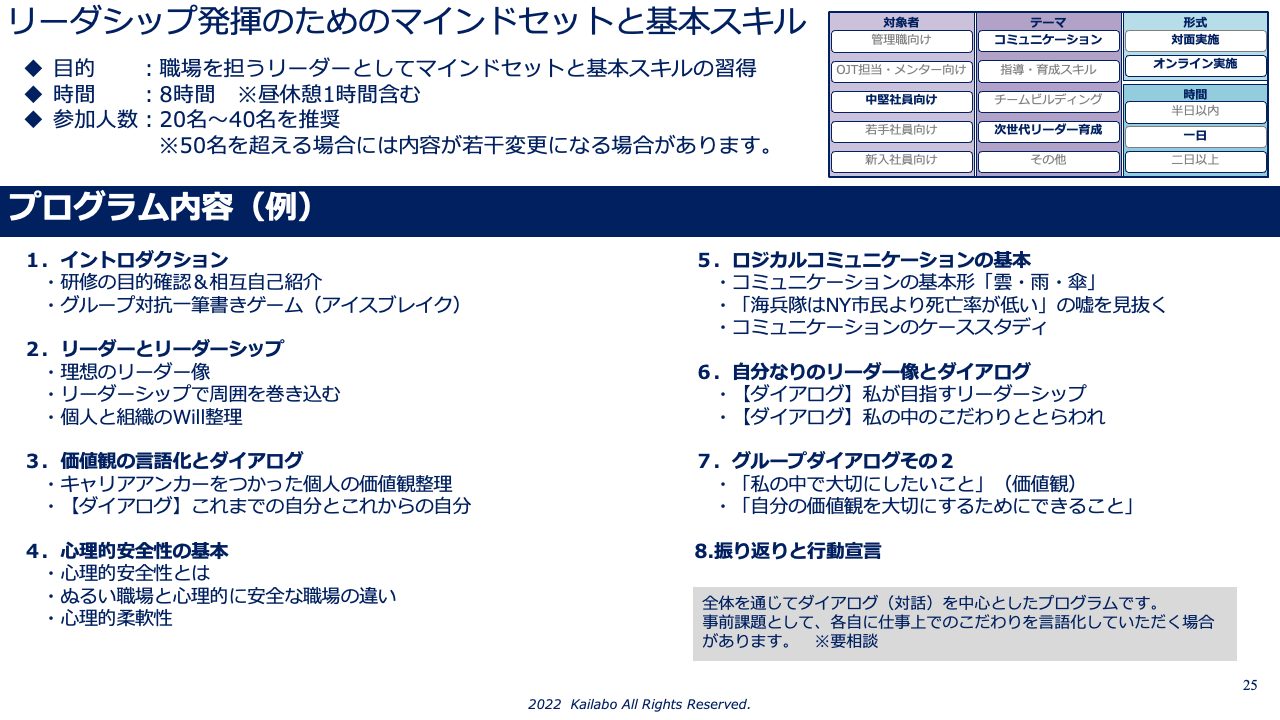

新卒入社の直後は様々な教育を実施するチャンスです。入社後教育の段階で、配属後につまづきやすいポイントは取り除いておきましょう。そのためには、外部研修などもうまく活用すると効果的です。

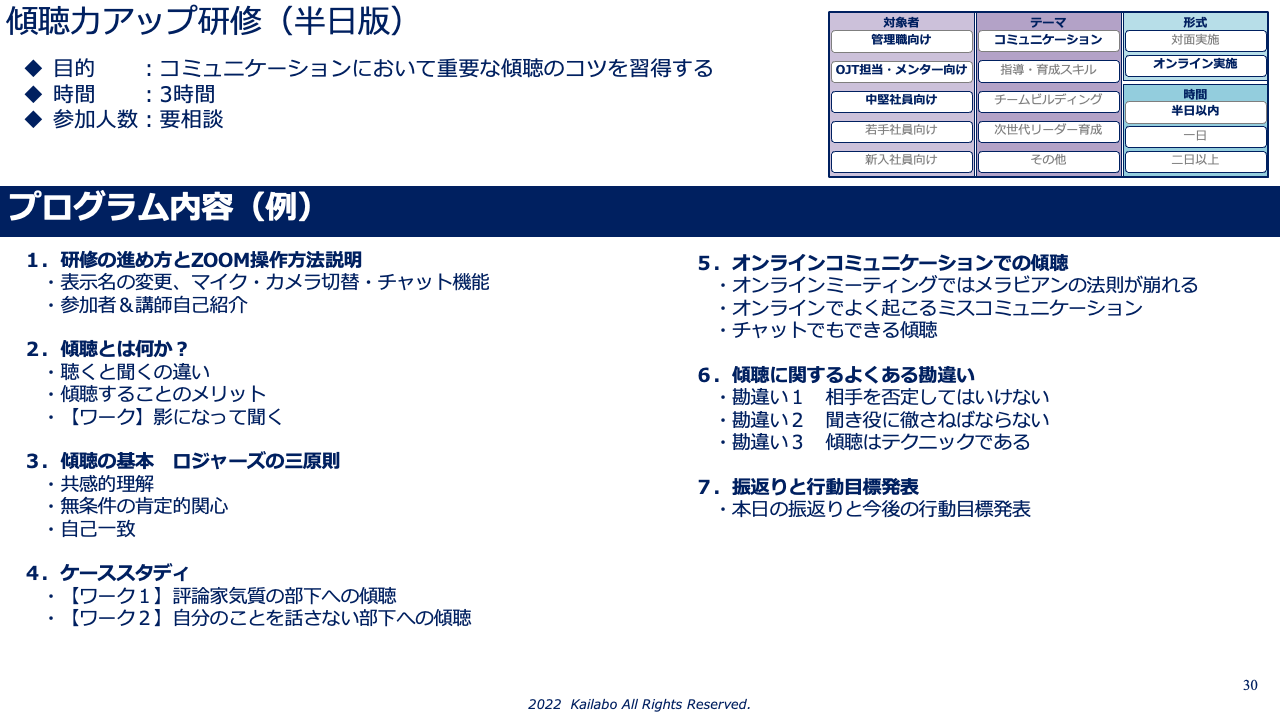

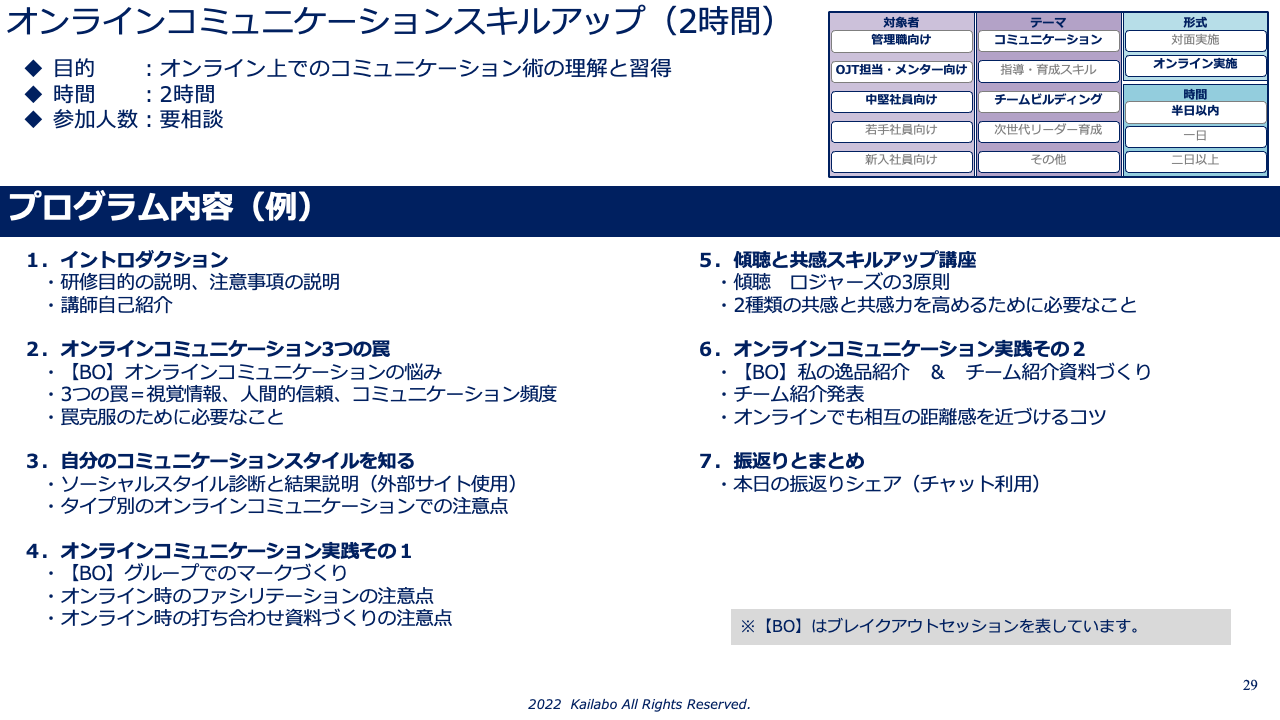

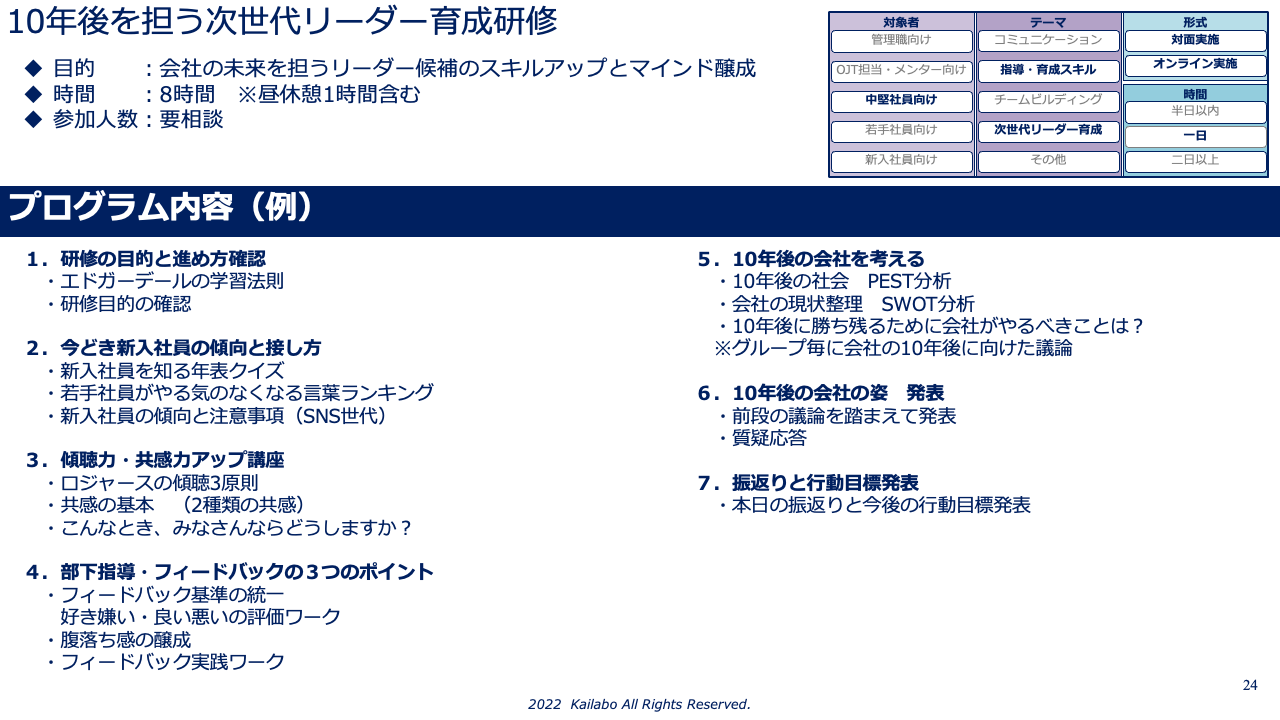

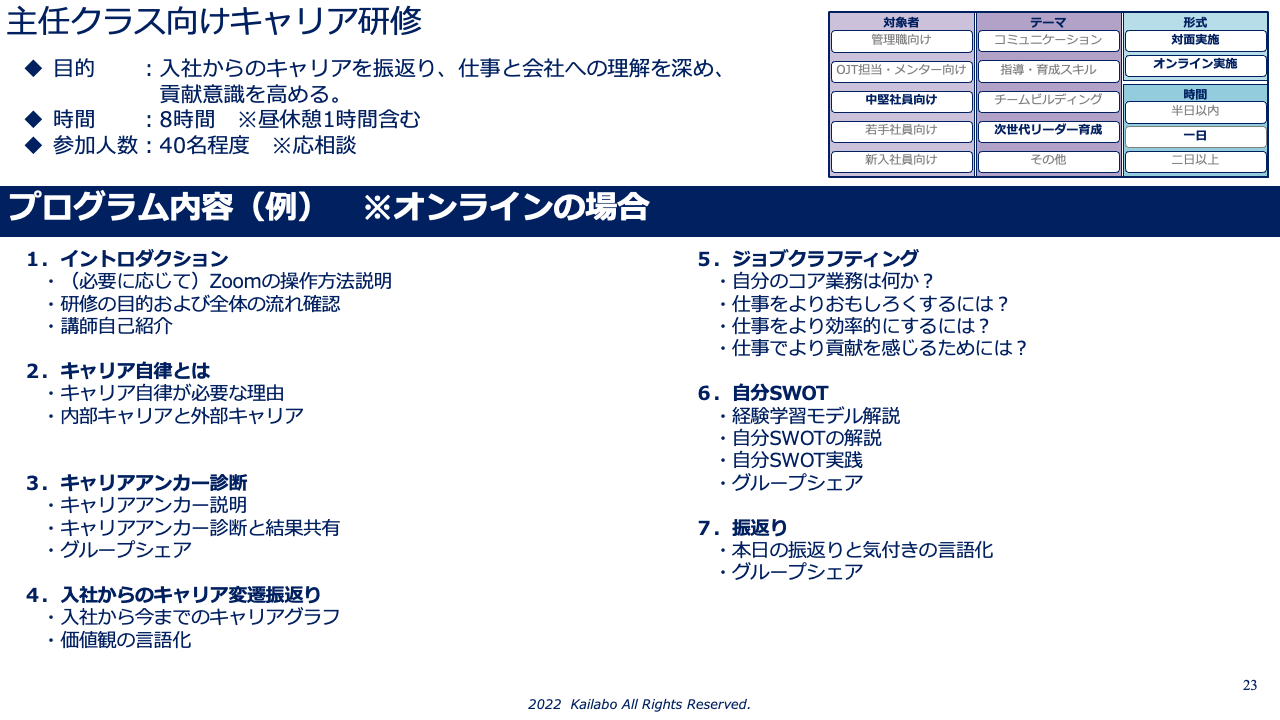

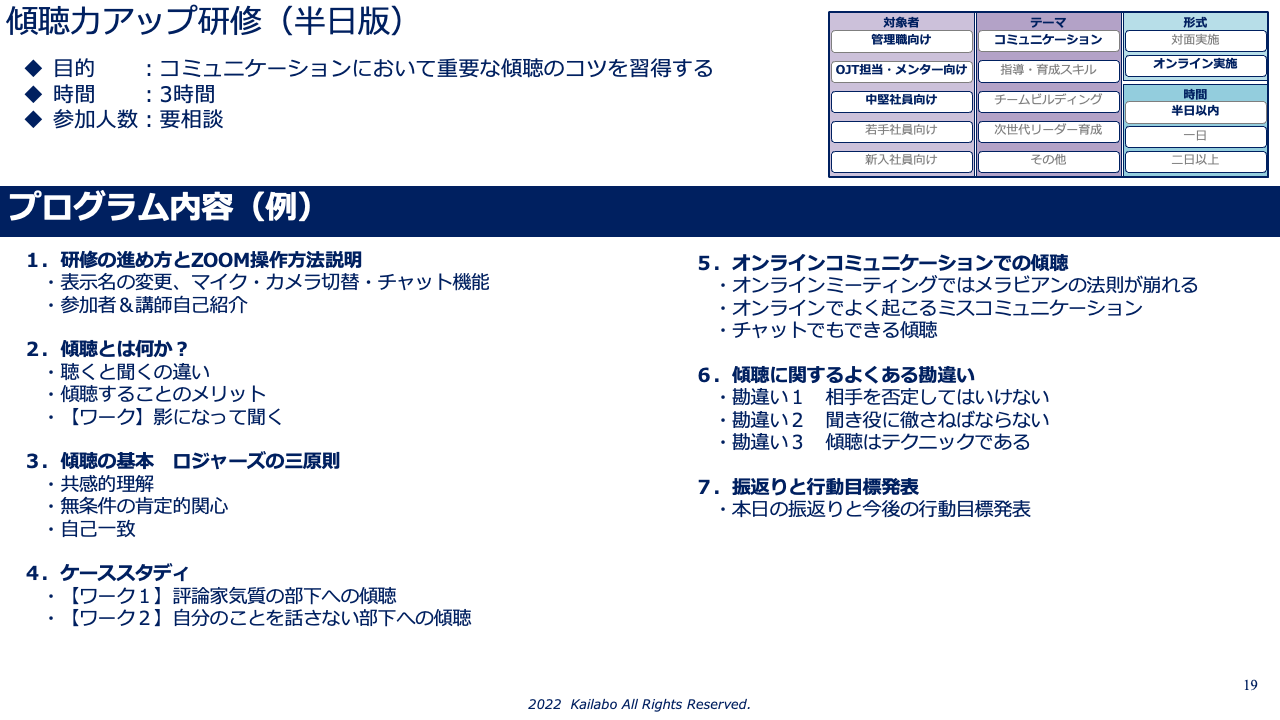

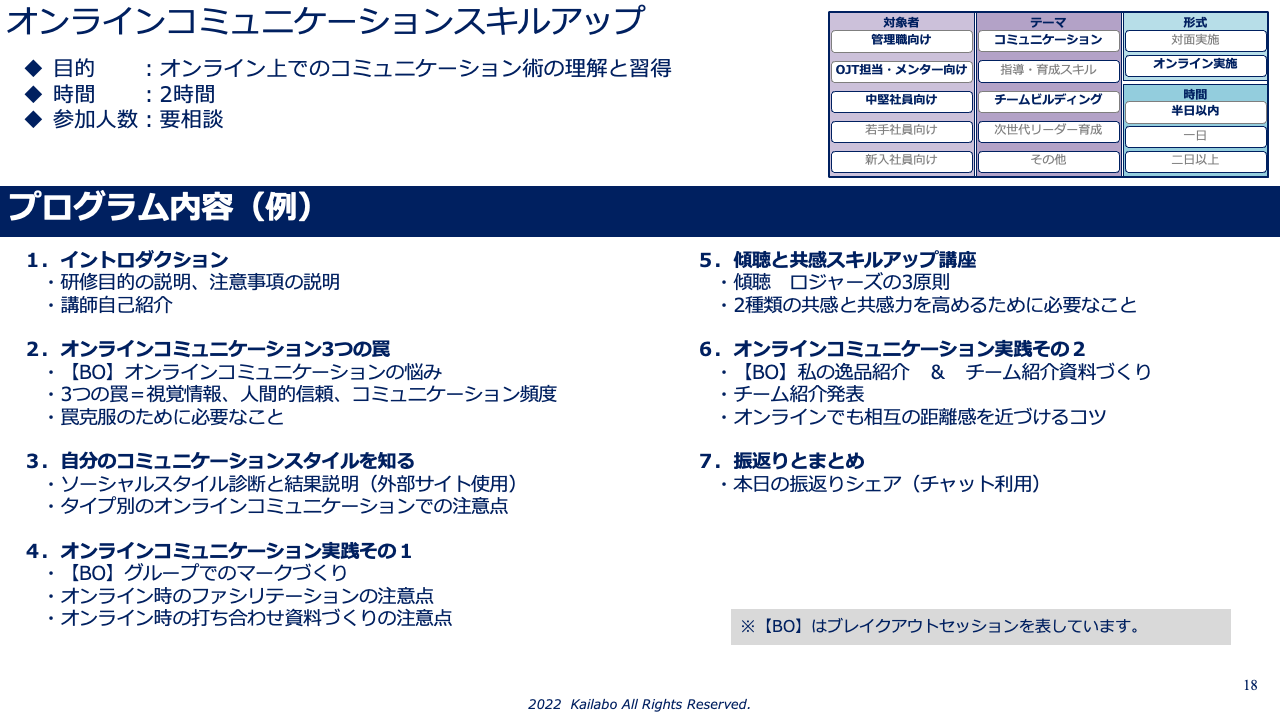

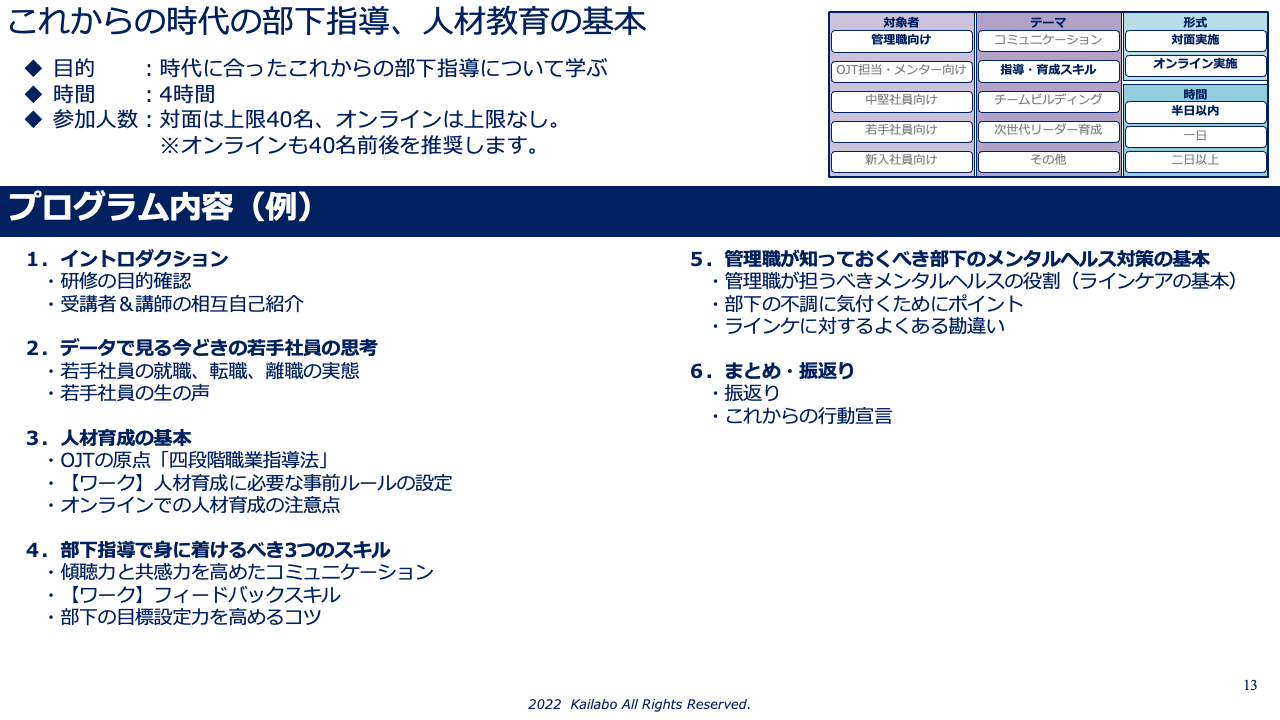

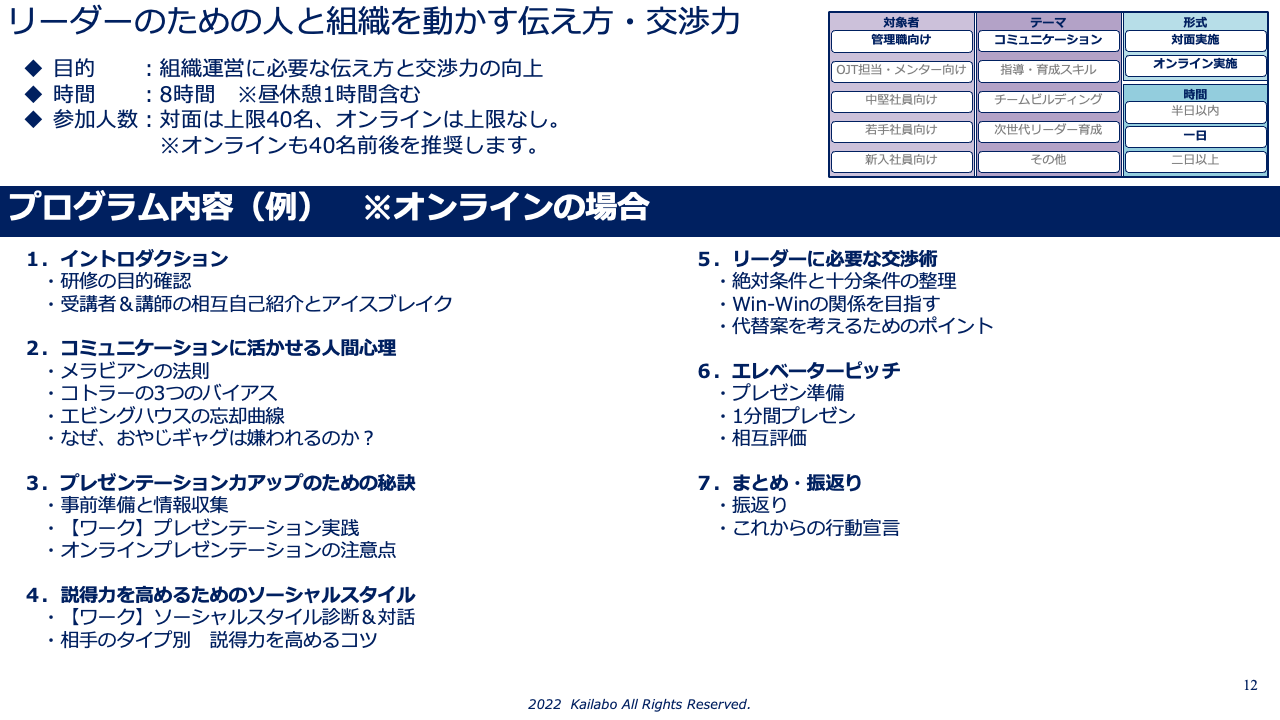

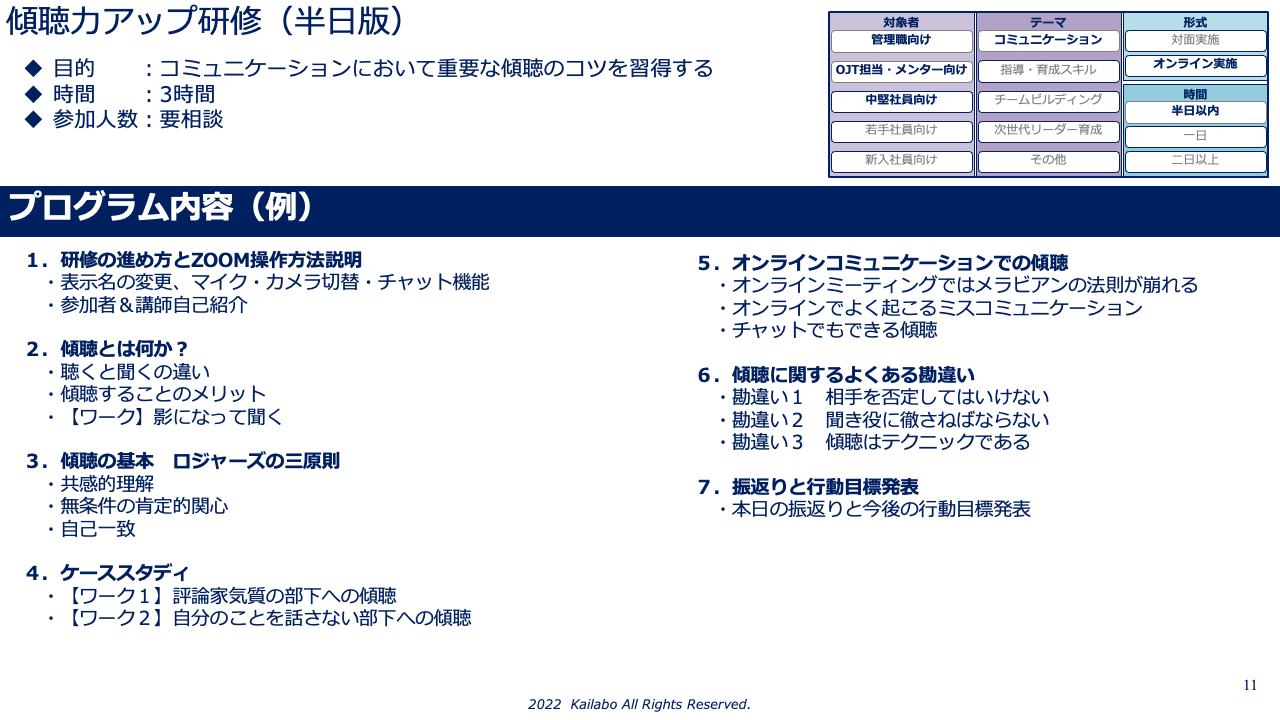

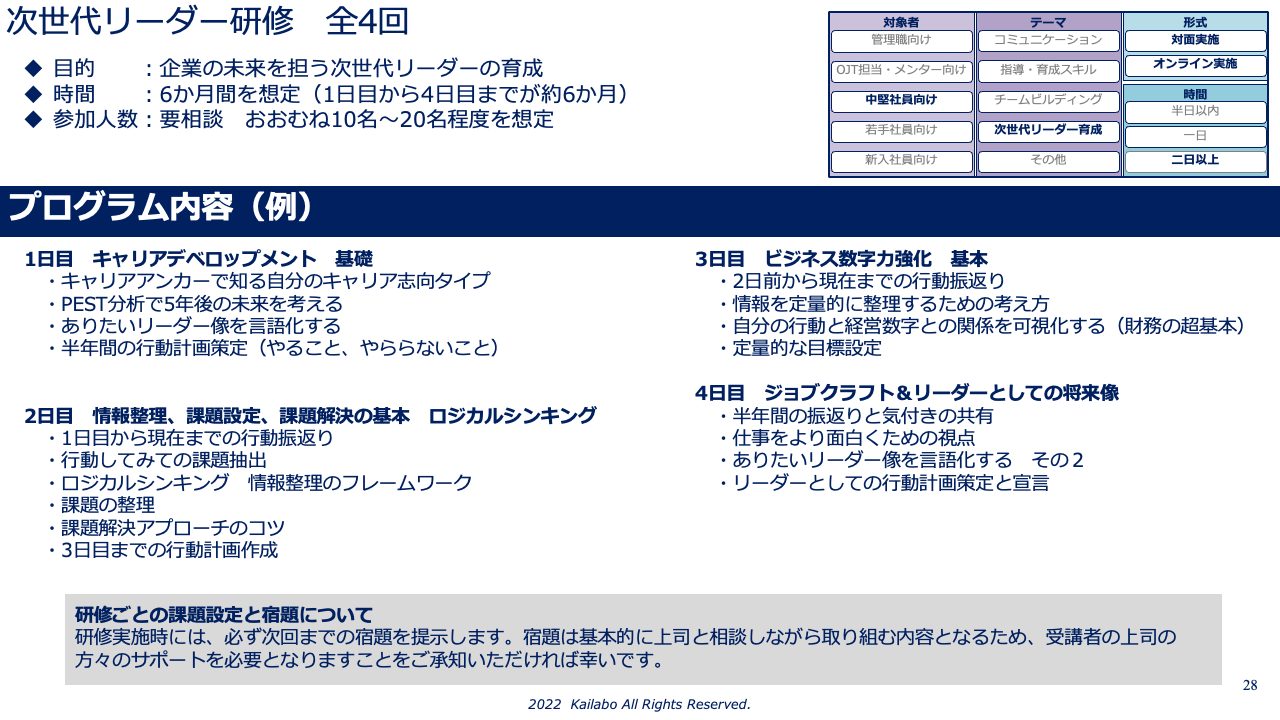

またカイラボでは、新入社員の方向けに、さまざまな研修プログラムをご用意しております。

名刺交換や電話対応といった基本的なビジネスマナーを身につける「ビジネスマナー研修」、社会人としての心構えを養う「ビジネススタンス研修」、社内外問わず円滑なコミュニケーションや報・連・相を習得するための「ビジネスコミュニケーション研修」など企業様へカスタマイズしご提供しています。

詳細につきましては、ぜひ下記記事よりご覧ください。

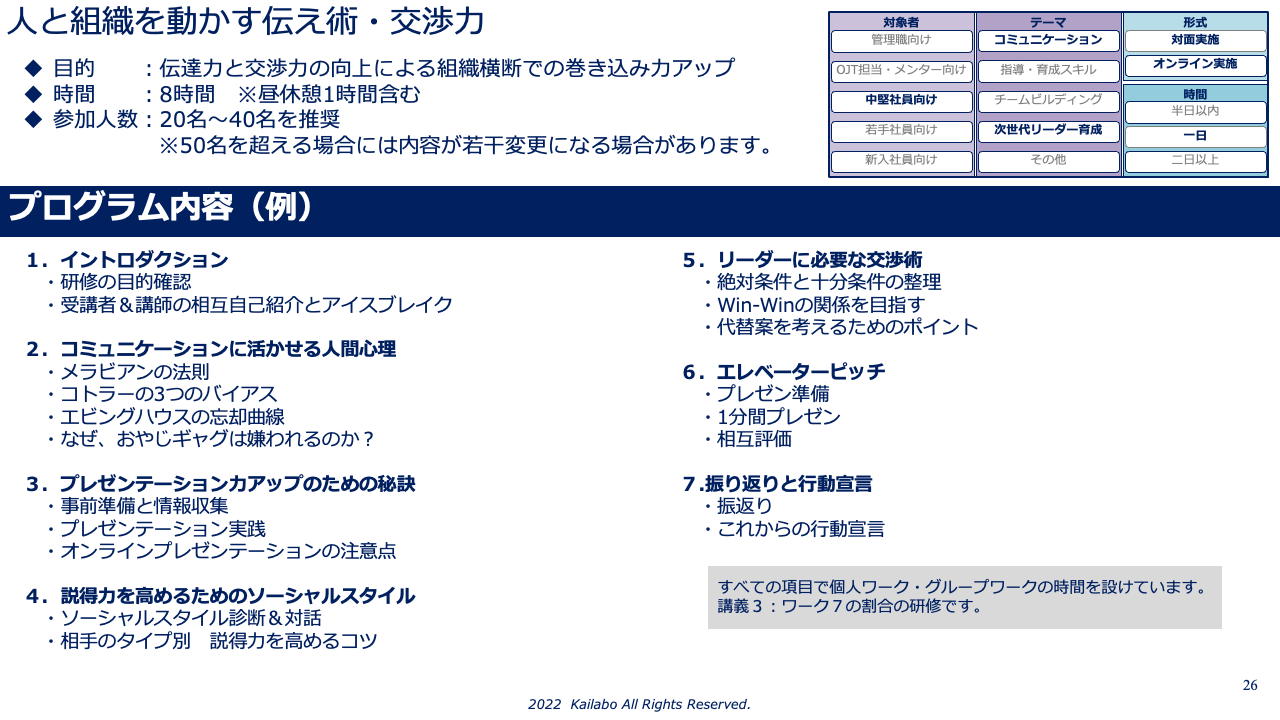

キャリアが見えることも若手の定着には必要

上司や先輩とのコミュニケーションがうまくいかないことのほかにも、将来のキャリアが見えないことで辞めてしまうケースもあります。

そんなケースへの対策もいくつか考えられます。

- 入社直後だけでなく、入社半年、1年後、2年後など定期的なキャリア相談を設置

- 上司や先輩が「自分なりのキャリア観」を語れるような準備

- 既存のキャリアパス以外にも多様なキャリアパスを社内に用意

キャリアに関する内容は、会社の人事制度が関連するものも多く、簡単に変えることができないケースも多いと思います。最初から大きな変更をするのではなく、できることから徐々にスタートしていくのがおすすめです。

まとめ:離職率の数字に振り回されず、本質を見極めよう

2021年卒の離職率は、ここ数年の中では比較的高いものの、過去20年というスパンで見れば特段に高いとは言えず、むしろ平均的な水準に落ち着いています。

「最近の若手は…」と嘆くのではなく、

- なぜ辞めたのか

- どうすれば続けられたのか

- 定着する組織の条件とは何か

を問い直すことが、企業の未来に向けた確かな第一歩になるはずです。

離職率という“結果”の背後には、必ず“原因”があります。その構造に光を当てることが、人材定着の真のアップデートにつながるのです。

関連記事・おすすめリンク

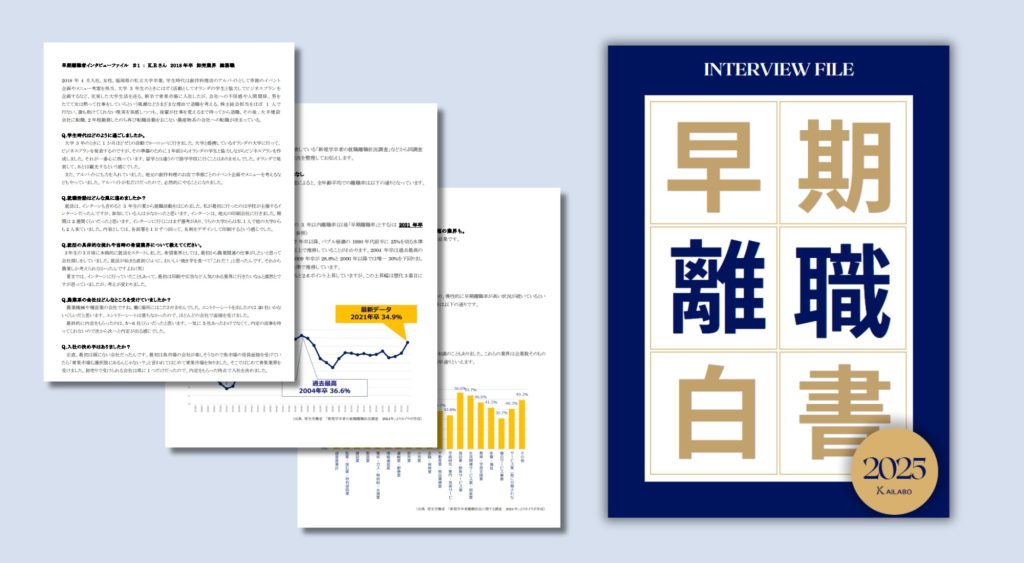

また、新卒で就職後3年以内に離職した方を対象にインタビューを行い、離職に対する生の声を載せた早期離職白書も発行しています。

以下にて無料でダウンロードできますので、ご興味があれば是非ご覧ください。

また、離職を防止するための部下への具体的な声掛け方法など、書籍『若手が辞める「まさか」の理由』のなかで紹介しています。よろしければこちらもご覧ください。

書籍情報

『若手がやめる“まさか”の理由』

著者:井上 洋市朗(カラボ)

出版社:秀和システム

発売日:2025年2月11日

定価:1,760円(税込)