こんにちは、カイラボの秋山です。

今回は、2025年度からカイラボの新入社員研修を導入いただいた株式会社NTTデータCCSにお伺いし、研修導入の背景や研修の成果についてお話をお聞きしました。

お話しいただいたのは、NTTデータCCS人事部の荒谷様と星野様。

同社では、カイラボのパートナー企業であるTAC株式会社のご紹介で、2022年度からトレーナー研修を導入していただいています。その流れで2025年度からは、新入社員研修もカイラボにお任せいただきました。

写真左から、NTTデータCCS荒谷様、星野様、カイラボ代表取締役 井上、秋山

本記事の要約

今回導入いただいた新入社員研修の概要

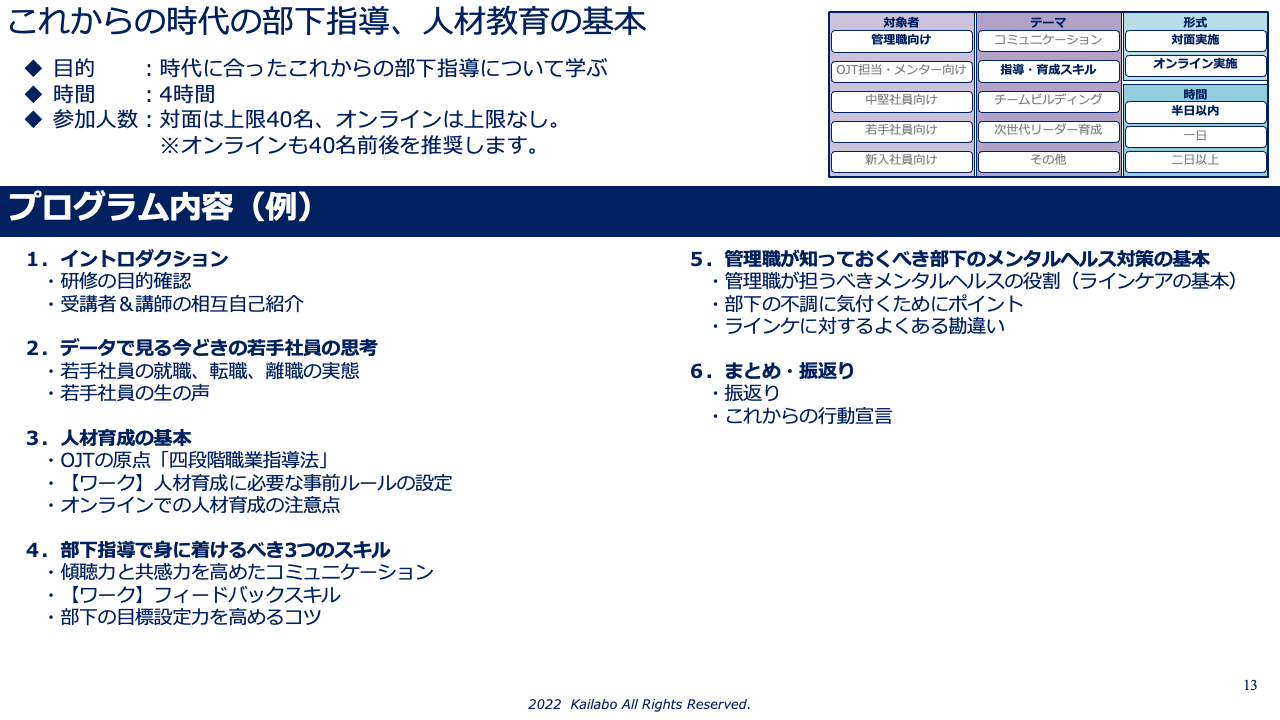

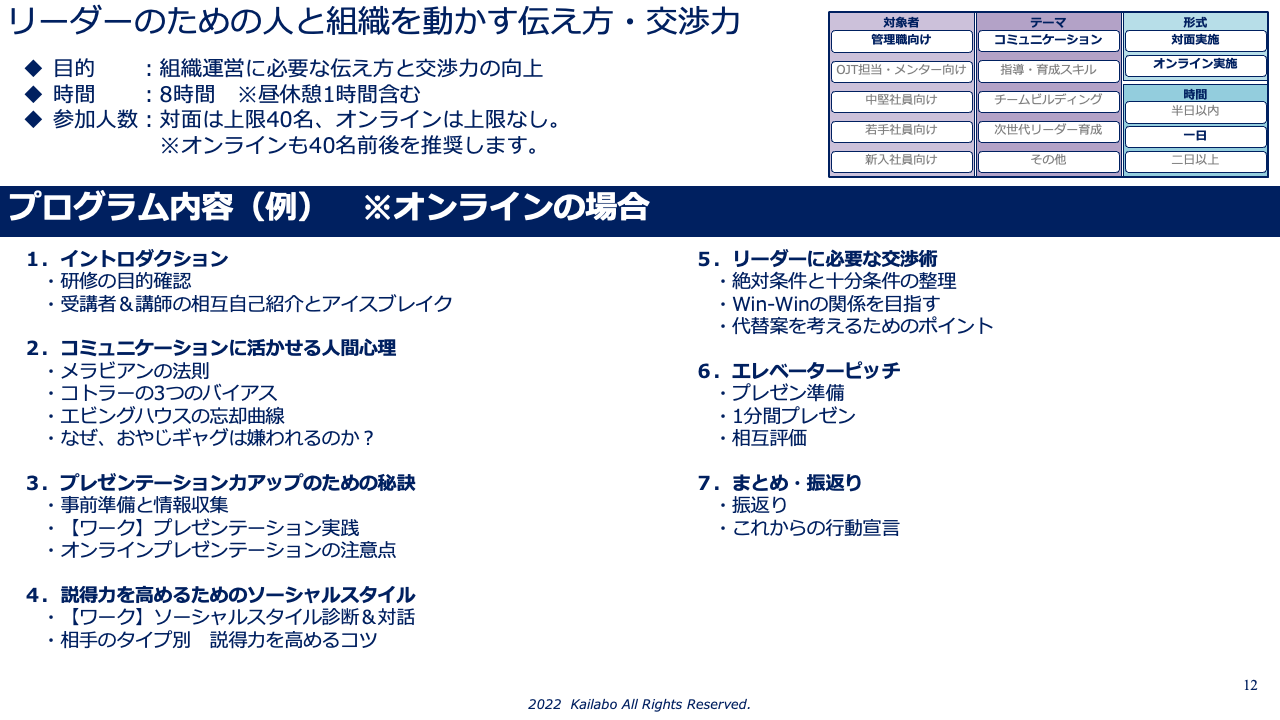

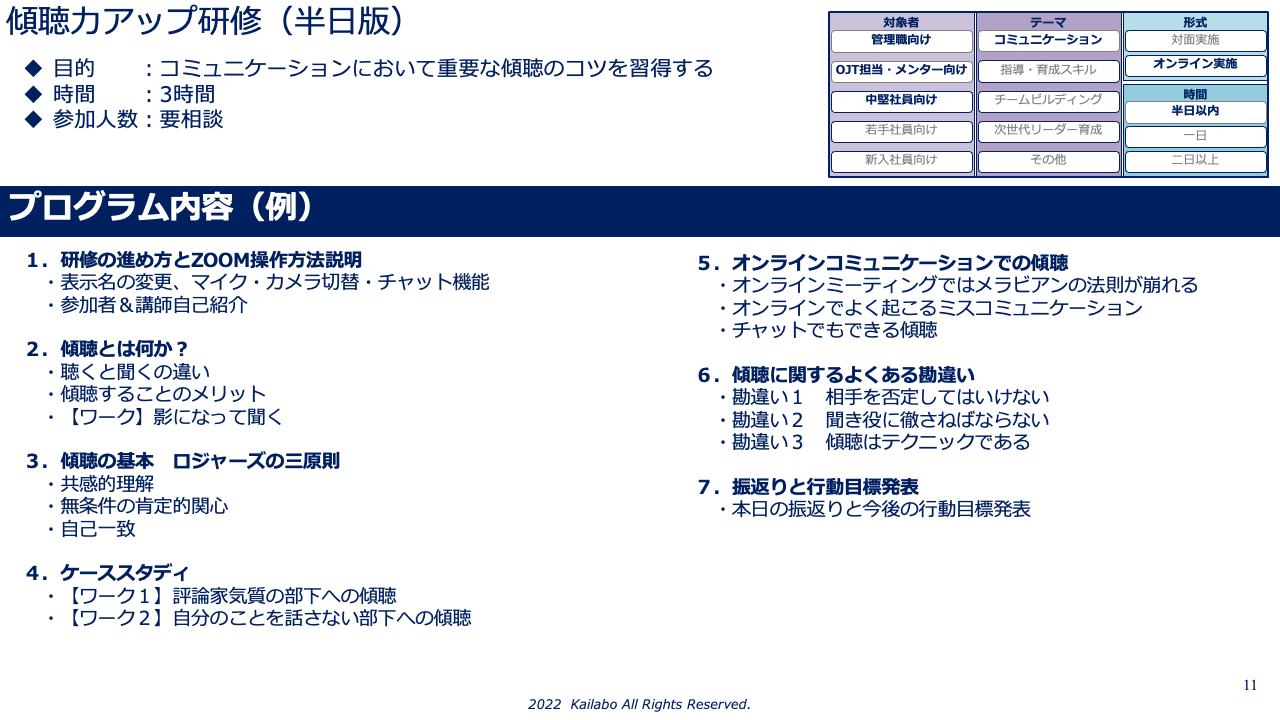

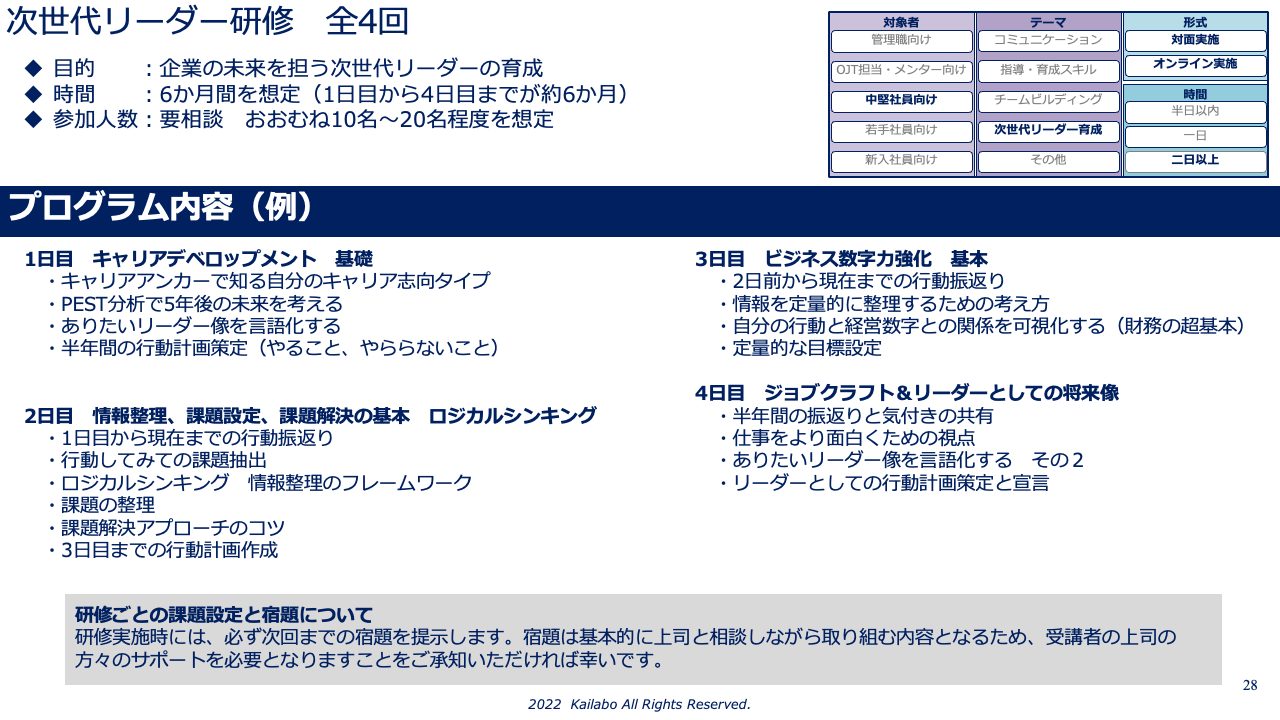

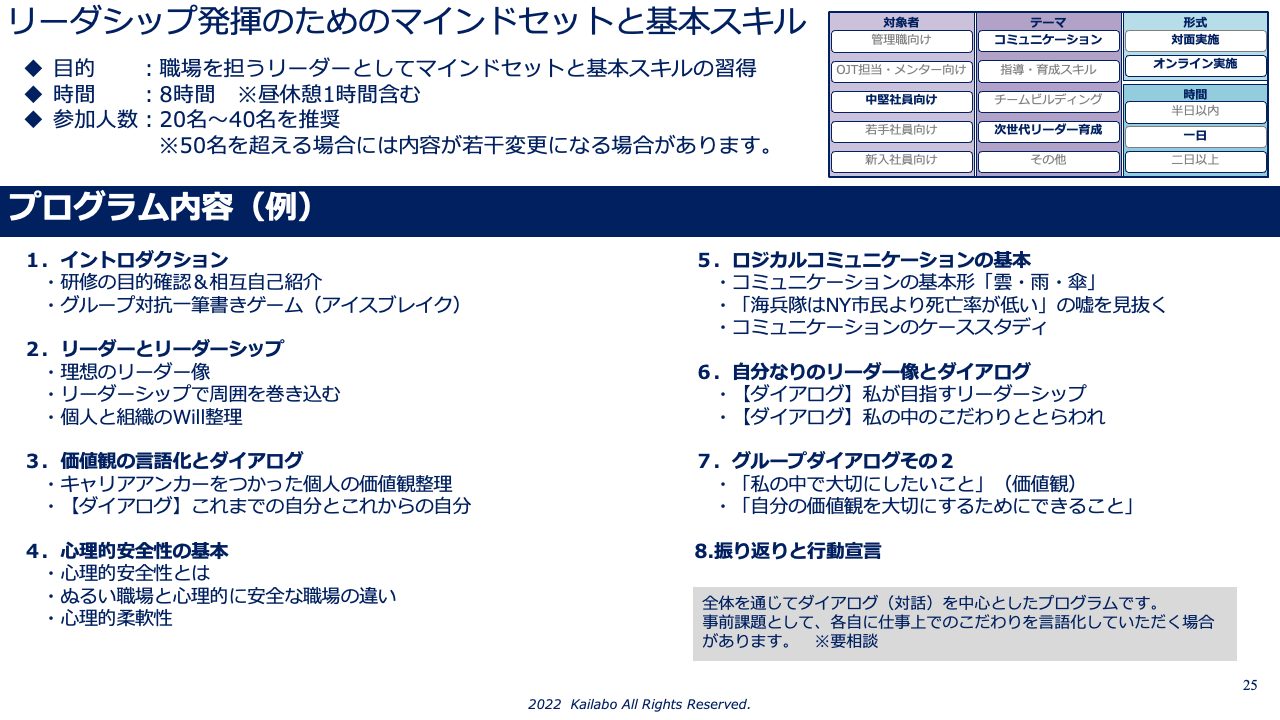

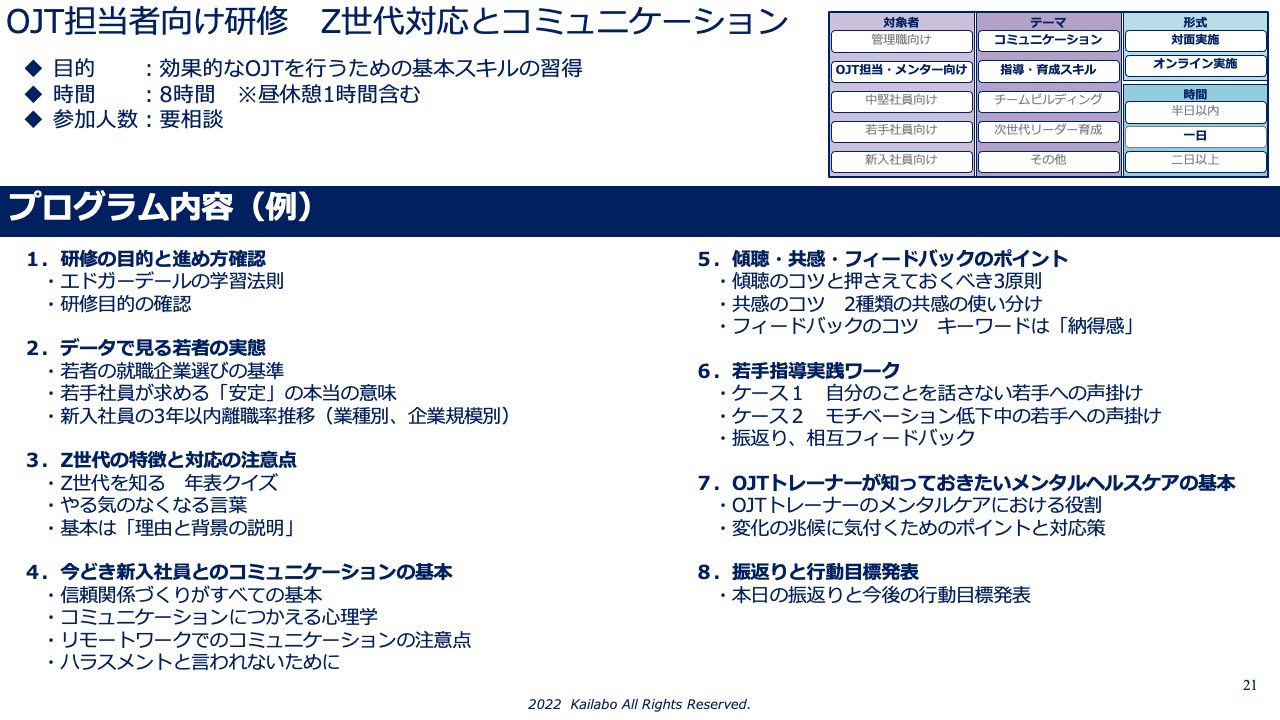

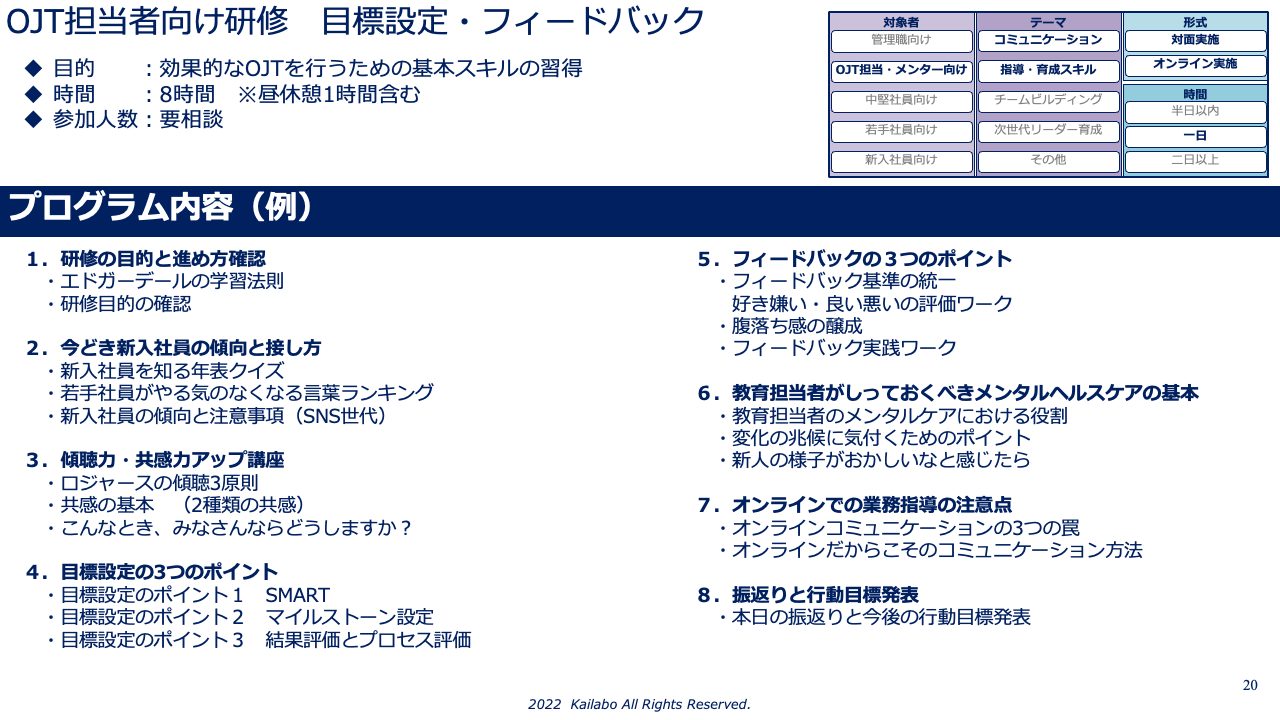

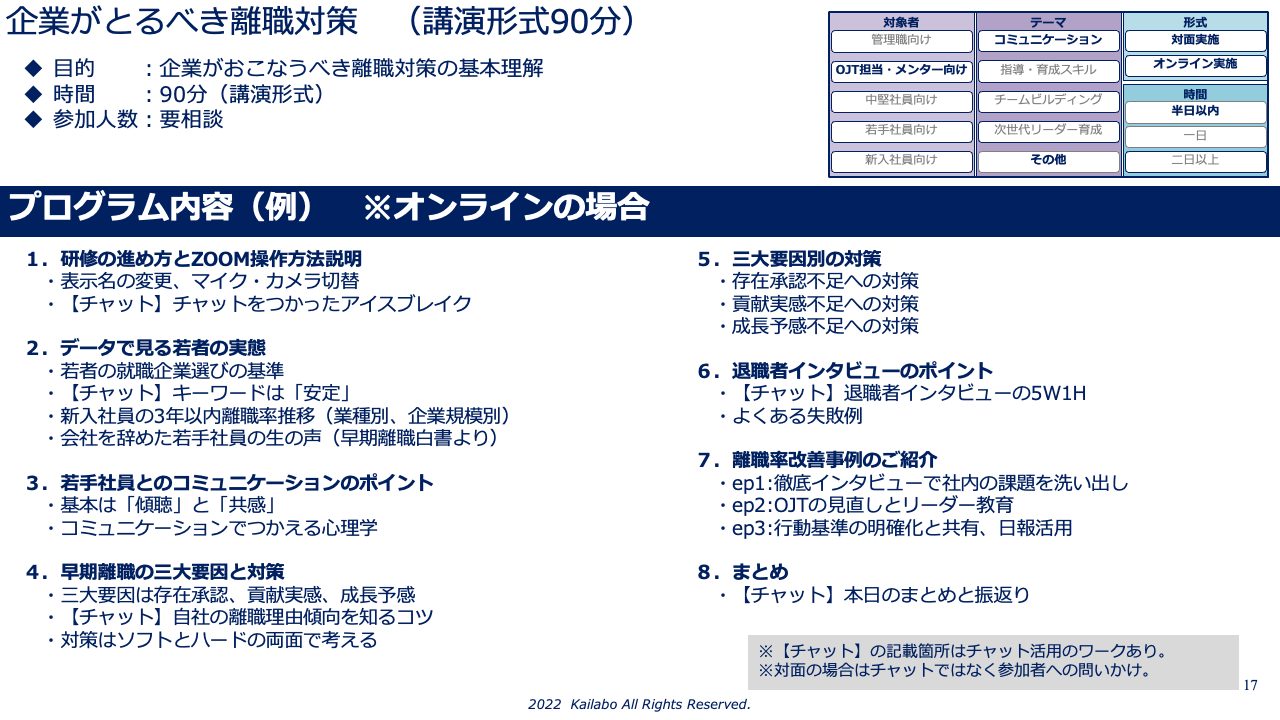

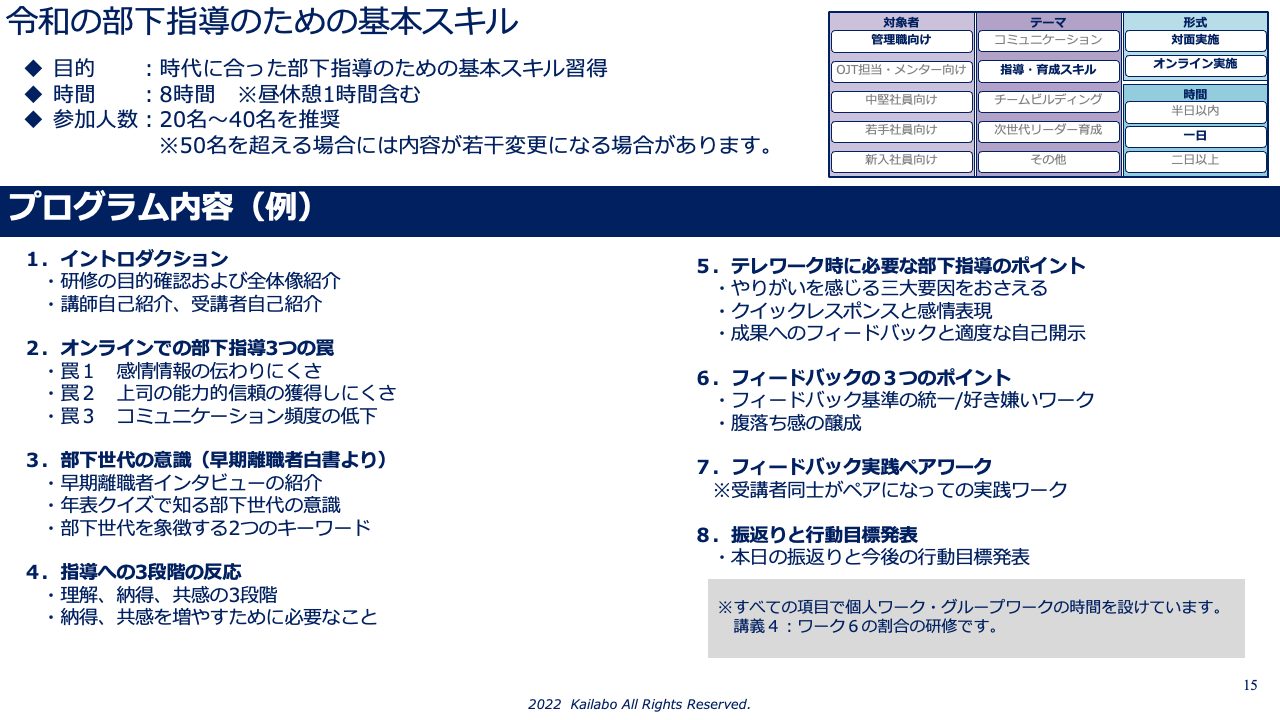

2025年4月に4日間、6月に1日の計5日間でご導入いただき、新入社員全35名を対象とした対面形式で実施しました。

NTTデータCCSの新卒採用は基本的にエンジニアとしての採用ですが、文系・理系、大卒・大学院卒など様々な経歴の方が入社されていることが特徴です。そのため、社会人のマナーや仕事の進め方などの知識、スキルにバラツキがある前提でのカリキュラム設計を行いました。

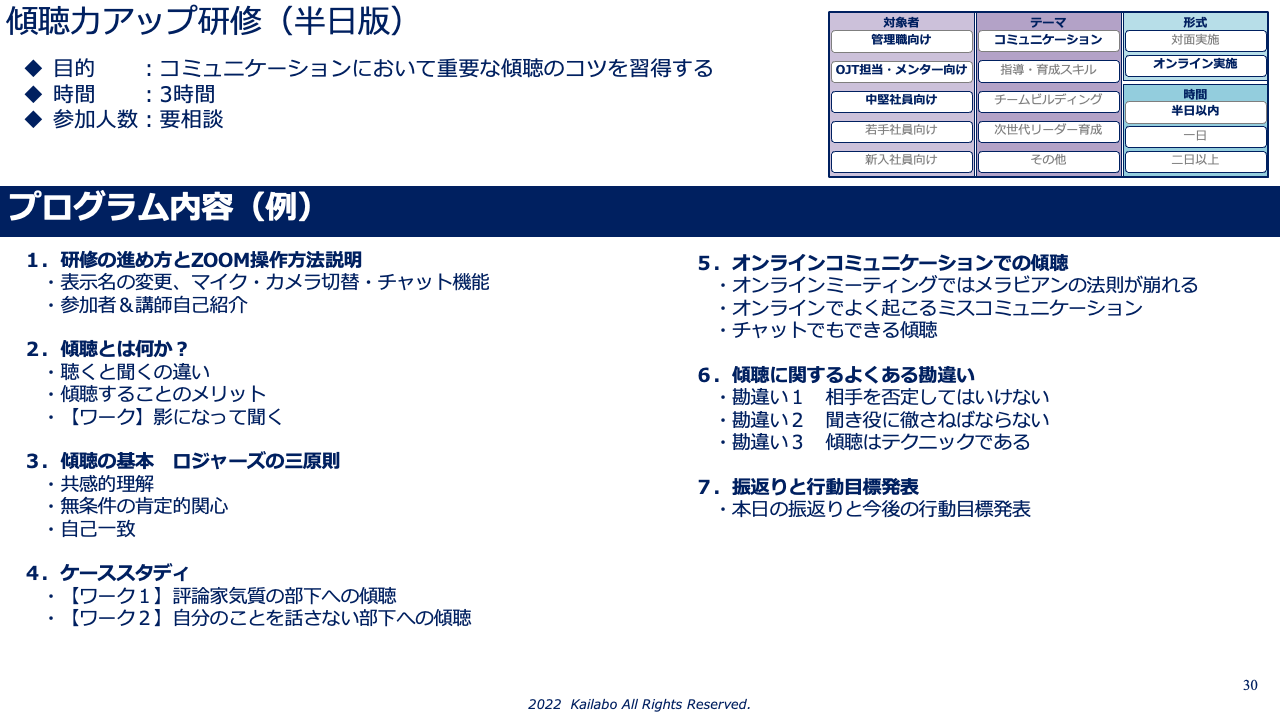

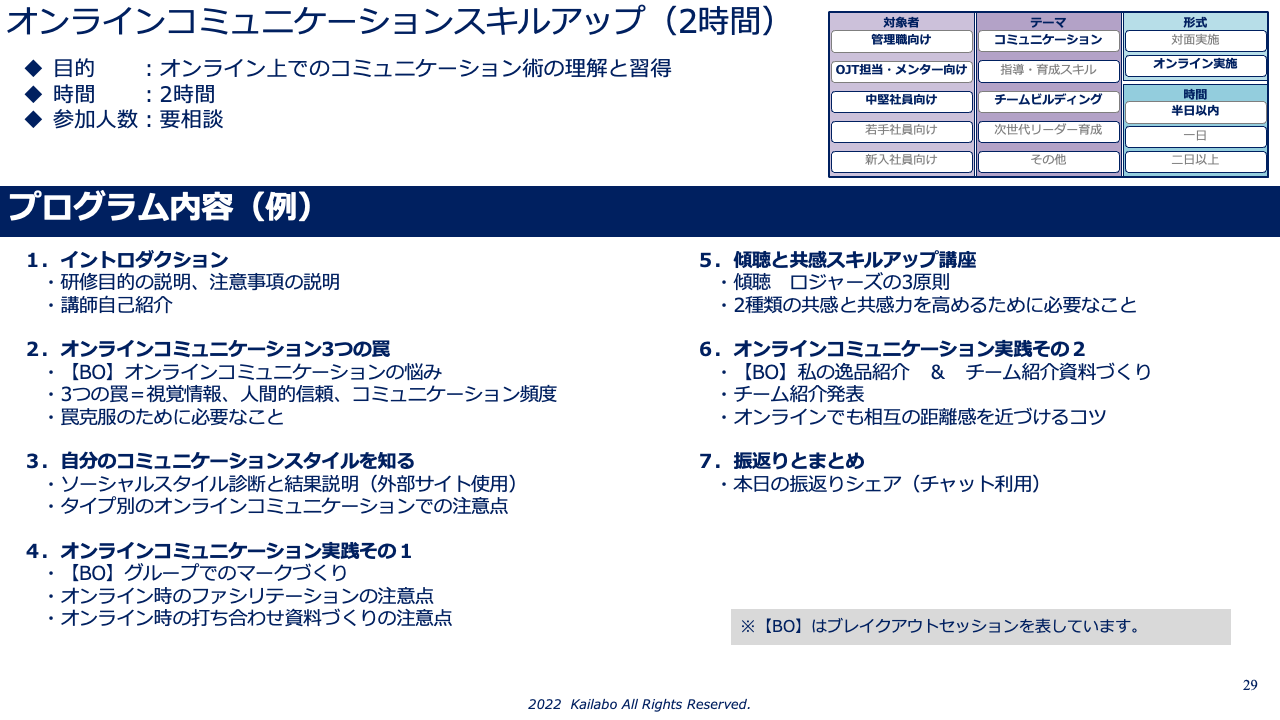

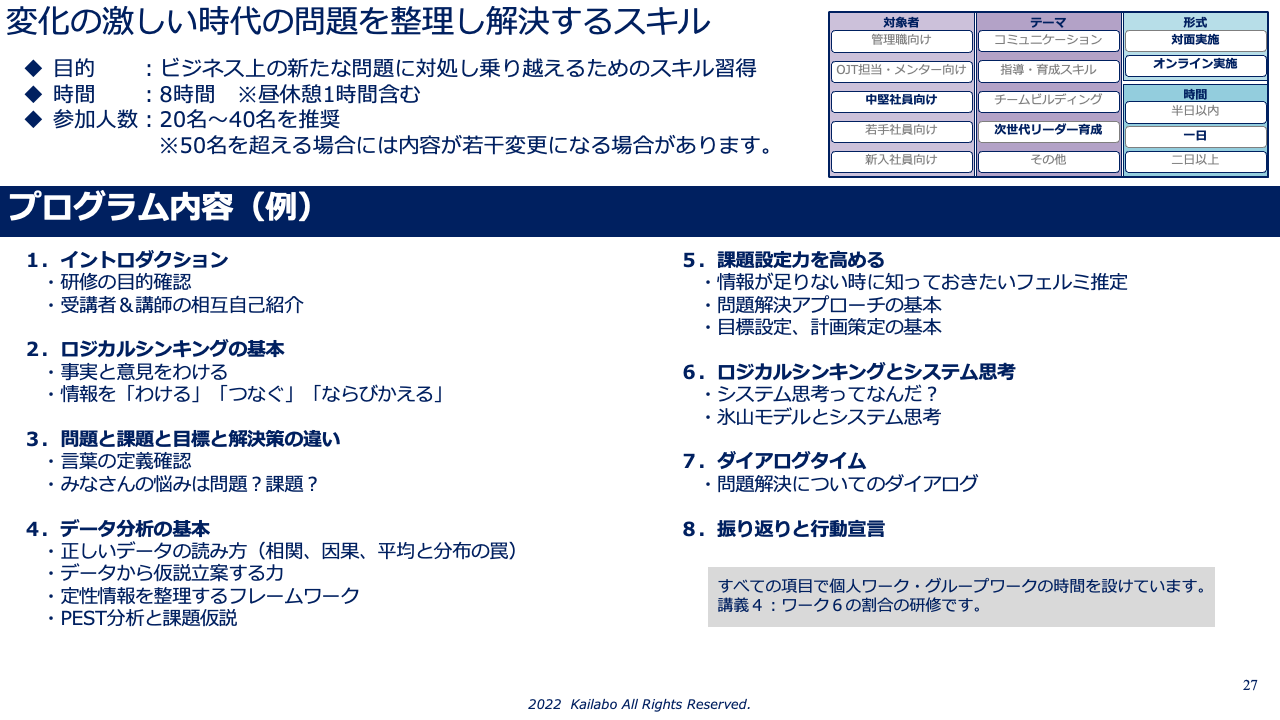

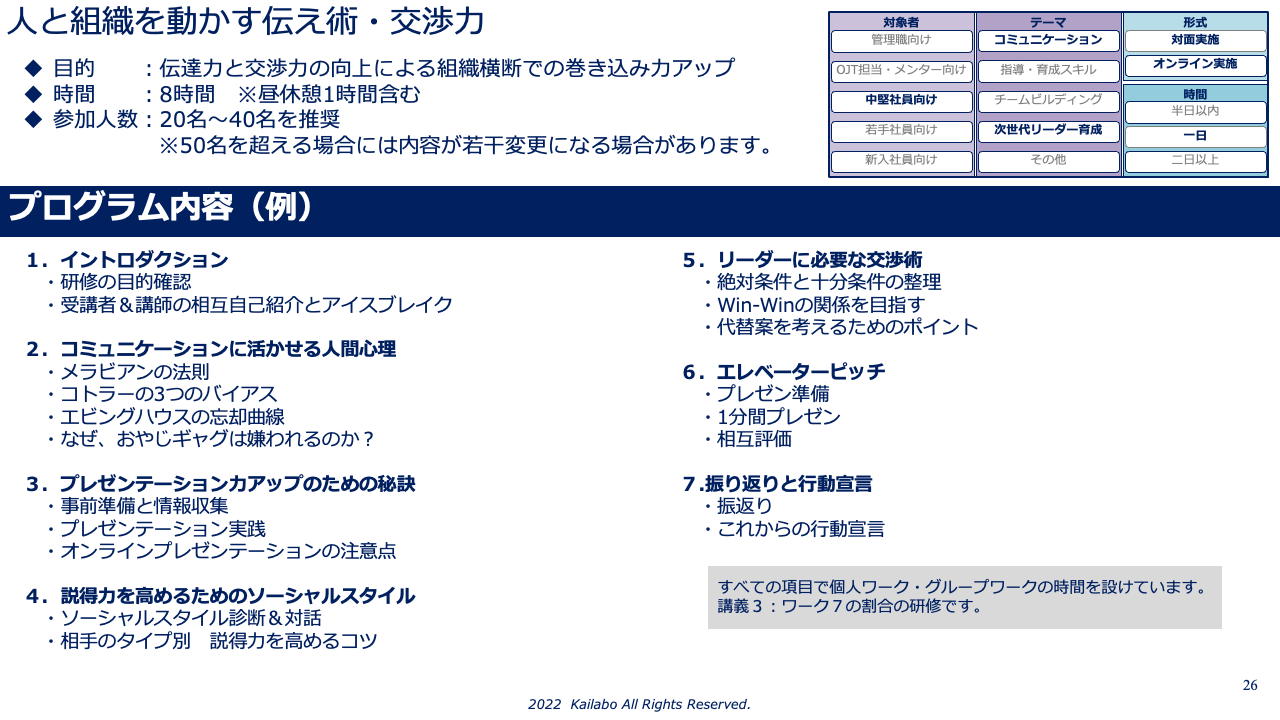

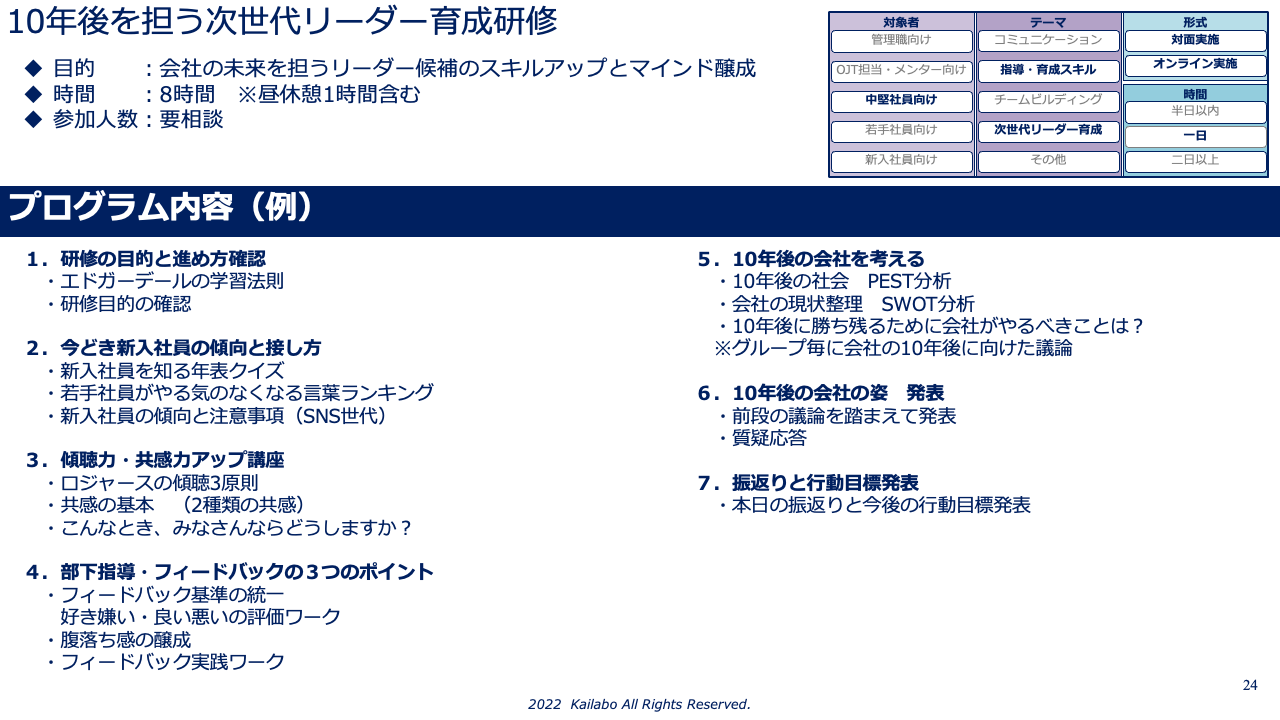

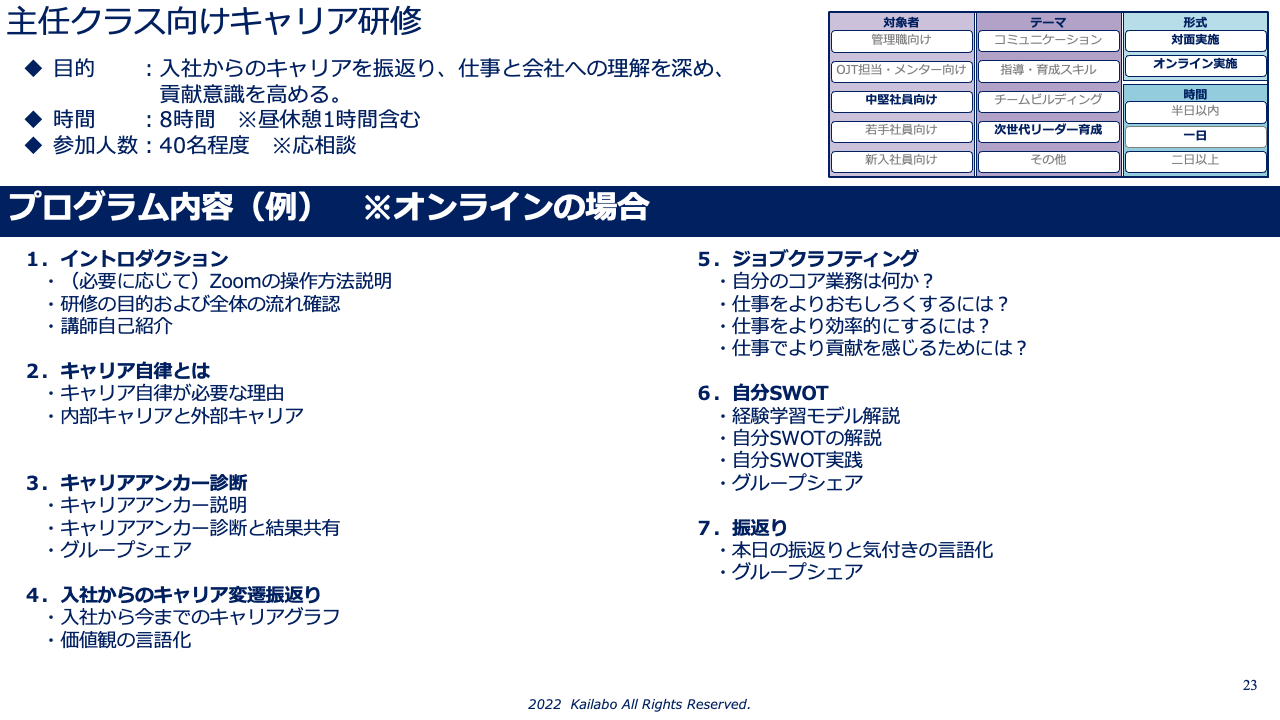

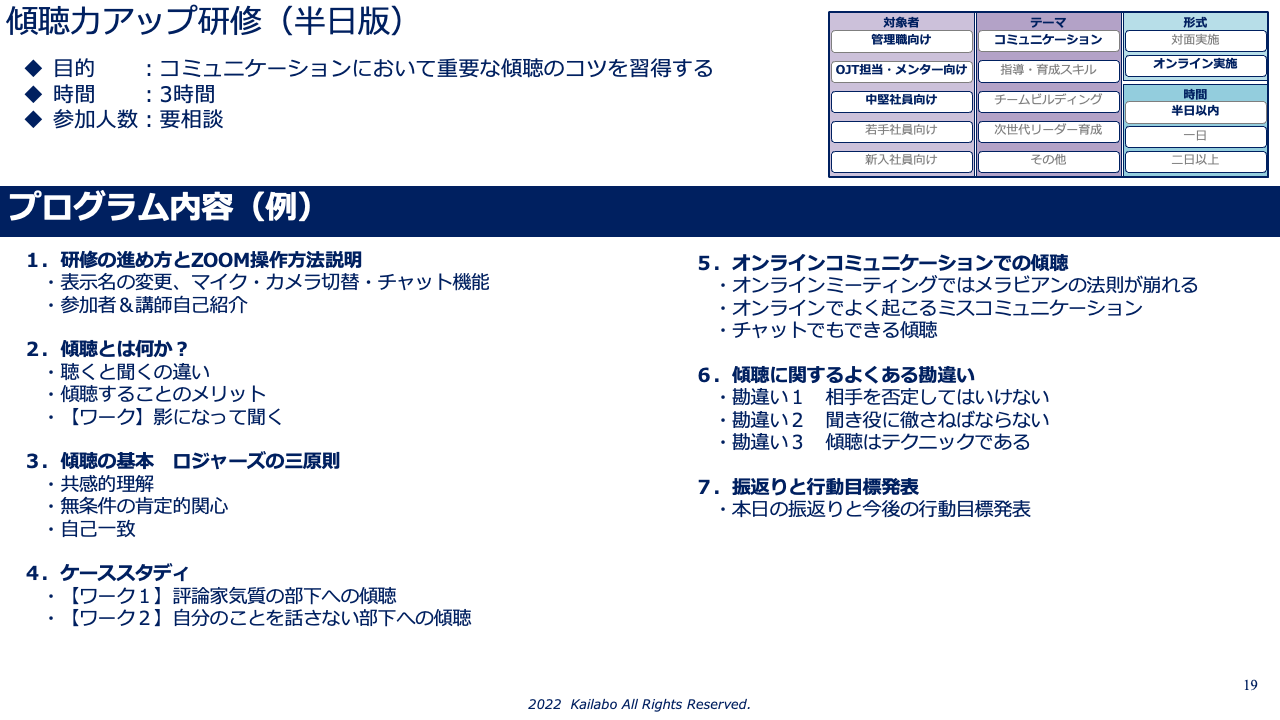

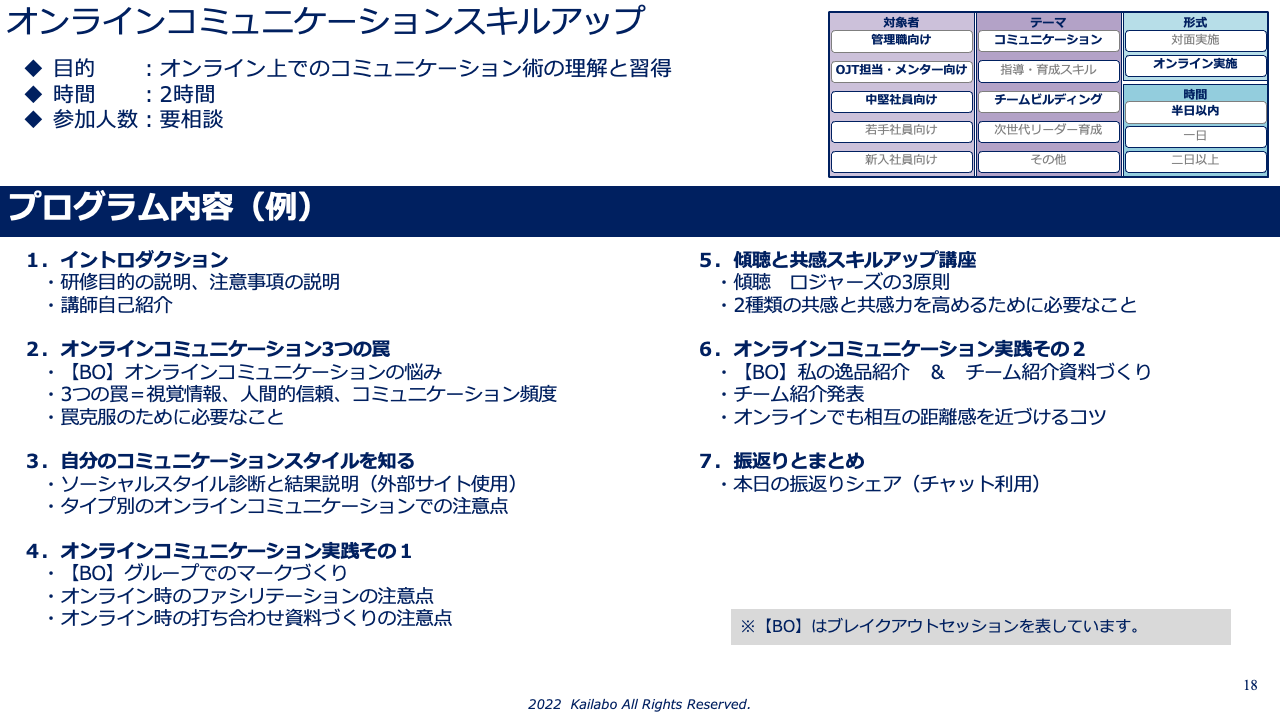

5日間の研修テーマはそれぞれ以下の通りです。下記の新入社員研修に関するお問い合わせはこちらからお問い合わせください。

今回は実際に研修を導入いただいたお客様の声を中心にご紹介します。現場のリアルな反応をぜひご参考にしてください。

昨年までのオンライン中心の集合型研修に対する違和感

―2022年度よりトレーナー研修をカイラボにご依頼いただいていますが、今年度からは新入社員研修も導入いただきありがとうございました!今回、お任せいただくことになった背景や理由を教えていただけますか?

荒谷氏:理由を端的に言えば、今までの新入社員研修に対して「違和感」があったからです。

―今までの新入社員研修に対する違和感とは、具体的にどのようなことですか?

荒谷氏:2020年にコロナ禍で研修がオンラインに切り替わったのですが、5年経った今でもオンライン前提であることに「違和感」がありました。

オンラインだと、対面で感じられる「こんな仲間がいるんだ」という空気感が伝わってきません。昨年、ある講師がオンラインで80人に向けて話している場面を見たときも、「講師と受講者の間に距離感があるな」と強く感じました。講師と受講者の間にワクワク感がない気がして。

そのとき、「自分がやりたい研修って、こうじゃない」と改めて思いました。結局のところ、“受講者のニーズ”、つまり「新入社員の気持ちに本当に寄り添えているのか?」と。

実際、昨年の研修でも「良かったが、100点ではない」といった声があり、「このままでは100点、ましてや120点の研修なんて作れない」と危機感を持ちました。従来のオンライン中心の研修には限界があると実感したのです。

だからこそ今年は、新入社員の気持ちに寄り添うため研修を見直すことにし、カイラボさんに依頼しました。

対面型の信頼感と豊富な接点が決め手に―カイラボの新入社員研修を選んだ理由

―オンラインは便利な反面、限界もありますよね。対面での新入社員研修を提供する会社は数多くあると思いますが、そんな中でカイラボをお選びいただいた理由を教えていただけますでしょうか。

提案段階で、特に印象に残ったコンテンツや「ここが他社と違った」と感じたポイントなどはありましたか?

荒谷氏:カイラボさんとはこれまでに内定者イベントやトレーナー研修など複数の接点があり、新入社員研修もお願いすれば導線としても自然な流れだと感じていました。

トレーナー研修は3年前から導入しており、NTTデータCCSの社風や雰囲気を理解いただいている点も信頼につながっています。

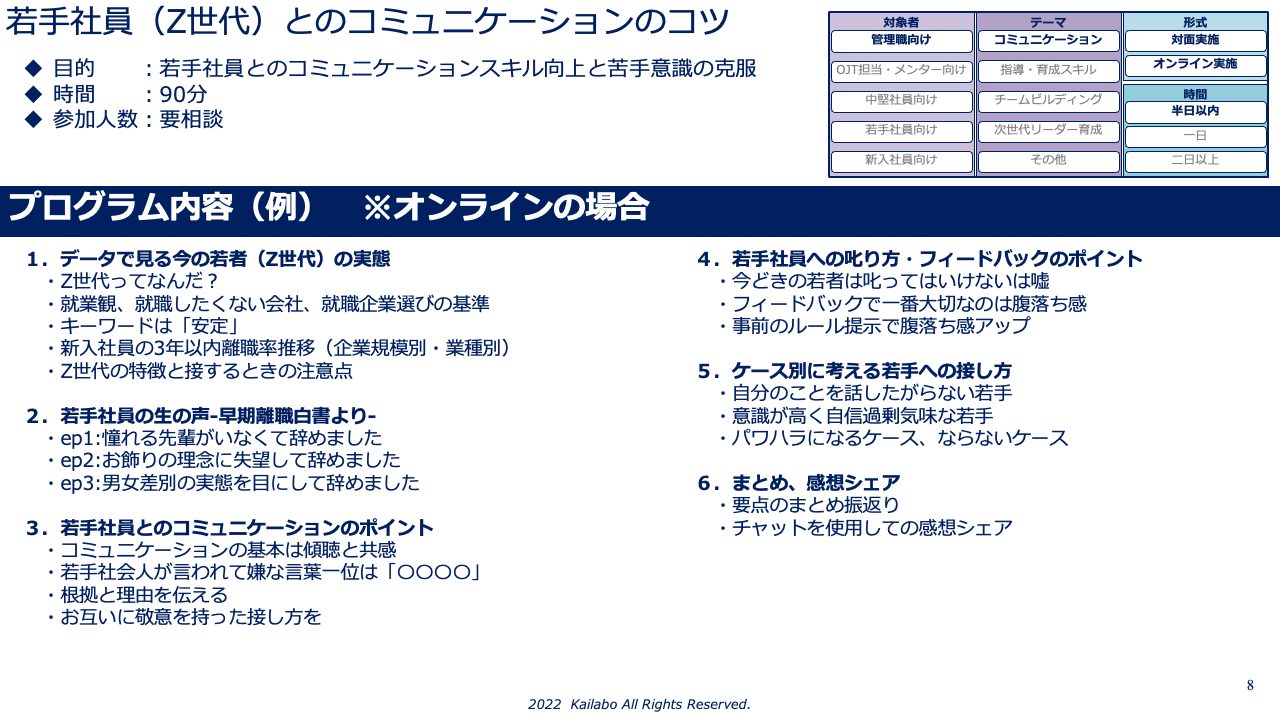

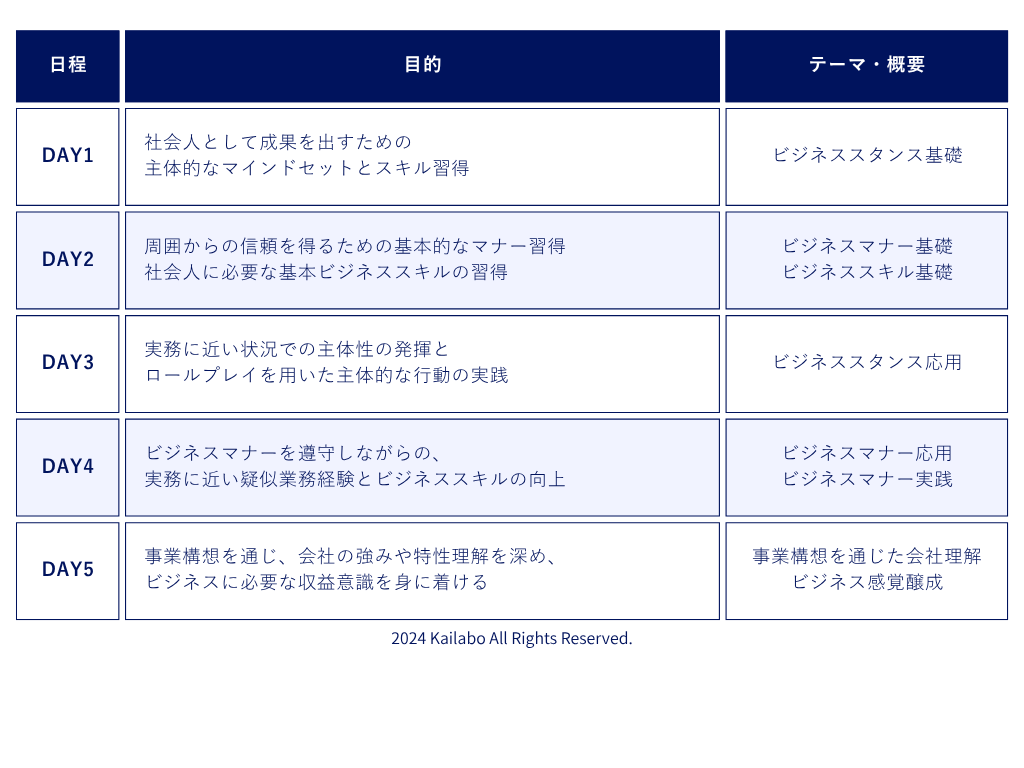

トレーナー研修の評価が非常に高かったことも決め手のひとつです。研修の内容に「刺激」があり、Z世代への理解が深いと感じていました。その実績が、今回の依頼の後押しになりました。

―トレーナー研修での”刺激”というのは、主にワークの内容ですか?

荒谷氏:そうですね。ワークが豊富で実践的な内容が多く、「新入社員とどう距離を縮めるか」といった具体的なテーマも扱ってくれるため、とても実用的です。講師の井上さんは、普段から若手社員や学生と接しているからこそ出てくるような、市販の教材にはないリアルなエピソードも多く、非常に納得感がありました。

また井上さんの著書からも、育成に対する確固たる信念を持っていることが伝わってきましたし、自然と「カイラボさんなら安心して任せられる」と思えました。

事前の“種まき”で、研修に対する期待値を高める

―実は今回、研修前に井上の“人物像”も共有してくださっていたとお聞きしましたが

荒谷氏:せっかくの対面開催ということもあり、研修前には新入社員向けに講師である井上さんの人物像をあらかじめ共有していました。

―事前にご共有いただいたのは井上の講師プロフィールでしょうか?

荒谷氏:そうです。「2年目で退職した」「挫折経験がある」といったリアルな背景を伝え、「この人が“鬼”になるよ」と声がけすることで、研修へのワクワク感を自然と引き出せたと思います。

こうしたアプローチは、従来の一方向的なオンラインの集合型研修では難しいものでした。

さらに「数年後のトレーナー研修にもこの講師が出てくるよ」と伝えることで、育成の継続性もイメージできたと感じます。“寄り添い型”の研修は、これからの人材育成にますます重要な存在になると実感しています。

研修内容が実務にも定着――成果発表会で見えた成長の兆し

―実際に去年と比べて新入社員の変化があれば教えてください。実際に接していて、「今年の新入社員、いままでとちょっと違うな」と感じたことがあれば、お伺いしてもよろしいですか?

荒谷氏:最も大きな変化は、「学んだことを実際に使おうとする姿勢」がはっきり見られたことです。

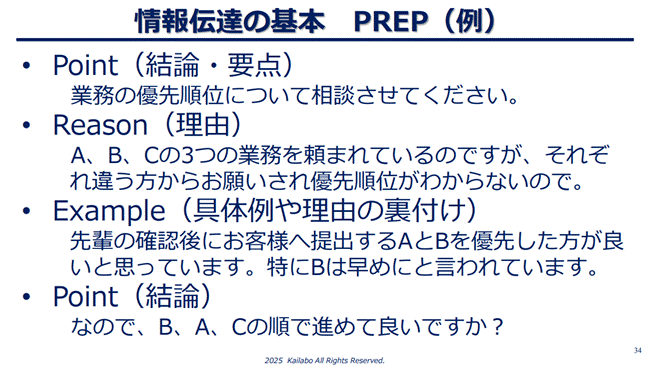

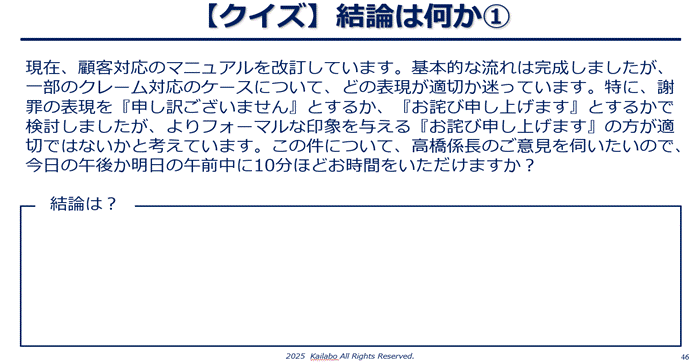

たとえば、3ヶ月を振り返り、今後の抱負を語る「成果発表会」では、3分間のスピーチの中で“結論ファースト”や“PREP法”といった、研修で学んだフレームワークを自然に活用している姿が目立ちました。

―研修の中だけで終わらずに、研修後も活用してくれているのですね!

荒谷氏:中でも、講師の井上さんの言葉を意識して使おうとしている姿勢は明確に表れていて、良い意味での変化だと感じています。私も日頃から「うまい人のやり方は全部盗め」と伝えているのですが、今まではそこまで吸収しようという動きは少なかったと思います。管理職からも「今までにない言葉が出てきたね」といった声もあり、研修内容が実務へ浸透していることを実感しました。

―ありがとうございます。「受講者の行動変容につながらない研修は無意味」これはカイラボの基本スタンスであり、井上も日頃から強く言っていることです。だからこそ、研修の学びが実務に活かされていると伺えて、私たちとしても本当に嬉しく、大きな励みになります。

あえて“リアルな厳しさ”を取り入れる意味

―今年度の新入社員研修を振り返り「こうしておけばよかった」また来年度は「もっとこうしてほしい」などご要望があれば、ぜひお聞かせください。

荒谷氏:来年も今年と同じスタイルで実施してほしいです。今年の新入社員達にはしっくりきていましたから。様々な新入社員の研修の様子を見たいです。あとは井上さんが研修で使うサングラスの種類を増やしてほしいぐらいですかね(笑)

※講師は厳しい先輩を演じる際に、ロールプレイ中だとわかりやすいようメガネやサングラスを使用します。

星野氏:私は、もう少し厳しい内容でもよかったと思います。実際に参加して、「これは斬新だ」と感じる場面が多くありました。たとえば、“厳しい先輩に報連相する”というシチュエーションを想定した研修なんて、これまであまり見かけなかったので。

現場の空気を再現したやり取りは、実務に直結すると思います。配属後のギャップを減らすのに効果的で「思っていたよりつらい」と新入社員が感じることを防げるのではないかと。

今後の課題は「人数増加」と「リアル開催の維持」

―今後、人材育成や新入社員研修をどんな風に進めていきたいか、計画があれば教えてください。

星野氏:新入社員研修は、学生から社会人へと意識を切り替える大切な機会だと考えています。研修を受けたことで、「気が引き締まった」「もっと頑張らなきゃいけないと自覚した」とか。受講者に“ハッとする瞬間”が生まれるのは非常に価値があると思います。

こうした研修は、今の時代には少し厳しく映るかもしれませんが、だからこそ、あえて“気づき”や“自覚”を促すような設計をこれからも続けていきたいと考えています。

荒谷氏:今後も対面開催を基本に、受講者のニーズに寄り添える研修を続けていきたいですね。ただ、採用人数の増加が見込まれる中で、フォロー体制や研修運営のあり方には課題を感じています。

現状の35名程度であれば満足度を高く保てていますが、人数がそれ以上になると、会場の確保やコスト面の負担も大きくなり、今の体制では難しくなる可能性があります。

今後は、講師を2名体制にする、あるいは日程を分けて2回に分割開催するなど、参加者の満足度を維持しながら運営できる方法を検討していく予定です。

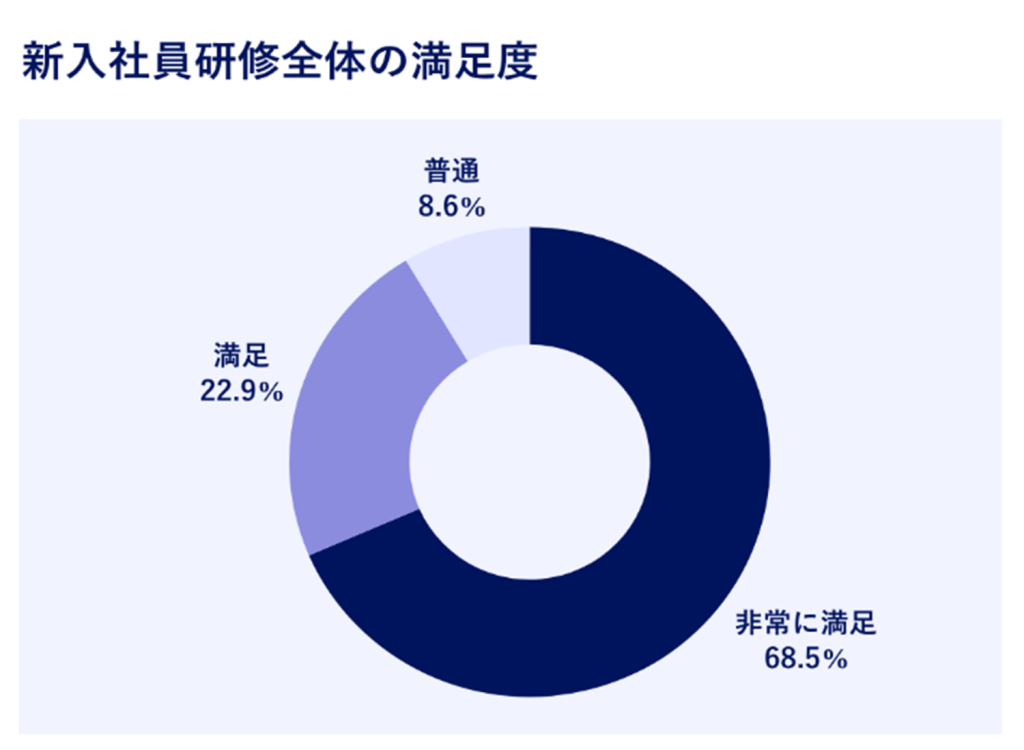

アンケートの結果 新入社員研修全体の満足度90%以上

4月の4日間の研修終了後に受講者アンケートを実施しています。アンケートの結果、満足度(非常に満足+満足)は91.4%でした。

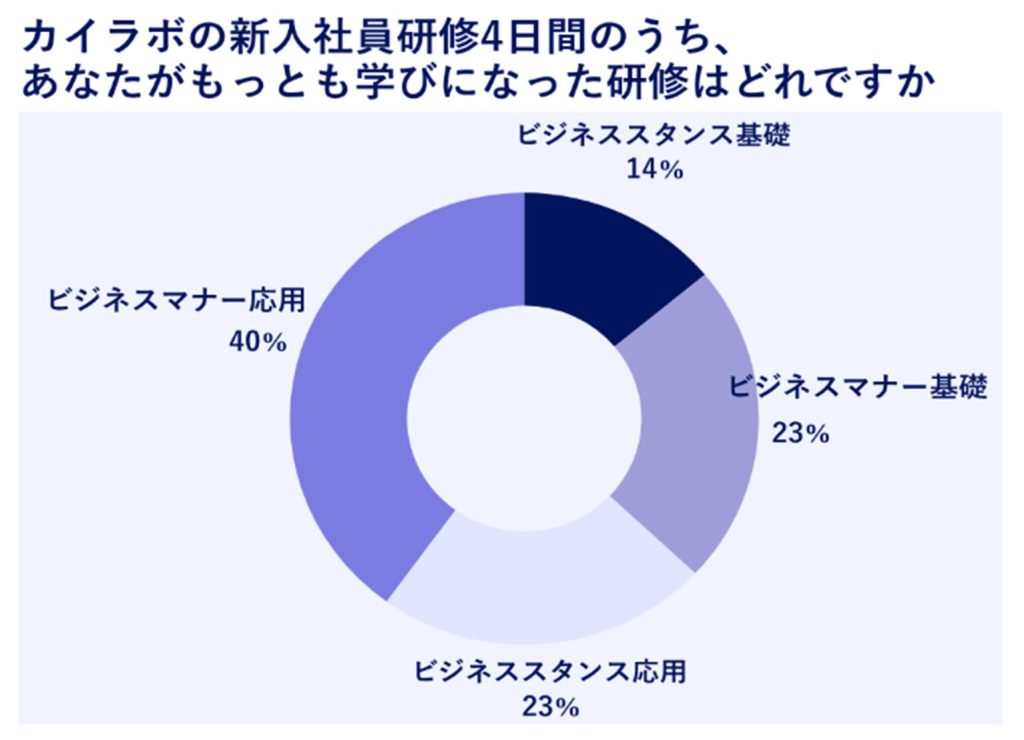

また、最も学びになった内容は「ビジネスマナー応用」が40.0%でトップとなっています。

新入社員へのアンケートの一部をご紹介いたします。

新入社員研修が学びになったと感じた理由を教えてください。

これまでに学んできた内容を活かしながら、グループのメンバー全員で一つの課題に向き合う過程を心から楽しむことができました。また、成果を出そうと必死に努力する気持ちや、うまくいかず悔しいと感じる経験も、これまでで最も強く味わうことができました。

自分に足りていない部分が明確になったことで、今後の学びや仕事において、成長の余地や周囲から吸収すべき点を知ることができました。また、周囲のレベルを知ったことで、「これから皆の力を追い抜いていこう!」というモチベーションも高まりました。

仮説思考トレーニングでは、事実と解釈を混同して考えてしまう癖があることに気づき、その考え方を学ぶことで非常に勉強になりました。さらに、交渉では「相手視点を持つ」「考える視点を変える」といった意識の違いが、良い交渉につながることを学びました。グループワーク後のプレゼンテーションでは、自信をつけることもできました。

今回の研修で一番印象に残った内容とその理由をご記入ください。

「質問する際は、自分なりの解決策もあわせて伝えること」

自分では純粋に質問しているつもりでも、解決策を提示せずに質問すると、「何も考えていない人」と受け取られてしまう可能性があることに気づきました。

身だしなみ・ビジネスマナー・所作

学生時代にはあまり意識していなかったものの、社会人になると細かな所作や見た目も評価対象になることを学びました。

講師を相手にしたビジネスコミュニケーションのロールプレイ

座学だけでは知識が定着しづらいと感じていましたが、実践を通じて学ぶことで、その重要性や使いどころを具体的にイメージできるようになりました。