カイラボでは、日々多くの企業での研修を行っています。講師は代表の井上が務めることも多いですが、パートナー講師にお願いしていることもたくさんあります。

たくさんの企業研修を見てきた、私たちカイラボ編集部の視点から、初めて研修講師をやる人が事前準備の際にぜひ押さえてほしいポイントをお伝えします!

前編では「事前準備の仕方」「話し方のポイント」に絞ってお伝えしました。

今回の後編では「進行の仕方」「資料作成の注意点」をお伝えします。

この記事における「研修講師」とは、外部でプロとして登壇する方だけでなく、社内で新入社員や若手社員に対して研修を行う「社内講師」も含みます。

※この記事の内容は、カイラボのYouTube動画「はじめて研修講師をやる人が絶対押さえるべきポイント 進行編(場のコントロール)」と「研修講師の資料作成の注意点! スライドは正確さよりも〇〇やすさ」でも解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

本記事の要約

研修進行のポイント:場のコントロール術

研修の成功や目的達成には、「場のコントロール」が非常に重要です。

場のコントロールとは、受講者である多数の人たちがいる状況で、講師が意図した通りに場を動かすこと、あるいは意図的にコントロールを手放し、一定の枠内で自由に意見が出される状態を作り出すことを指します。

講師がコントロールすべき要素は多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の5つです。

・話すスピード

・沈黙

・目線

・表情

・言葉

この5つの要素をうまくコントロールすることで、講師と受講者との信頼関係をつくっていくことが重要です。

今回はこの中でも、沈黙、表情、言葉の3つに焦点を当てて解説をしていきます。

1. 沈黙のコントロール

「沈黙」は、悪い意味で使われることが多いですが、「間(ま)」をつくるために非常に重要です。

漫才や伝統芸能では「間がいい」「間が悪い」という表現があるように、相手に何かを伝える際には「間」の良し悪しが相手に意図が伝わるかどうかに影響します。

沈黙が有効な場面は主に3つあります。

- 問いかける時

受講者に「どう思いますか?」「なぜですか?」「質問はありますか?」と問いかけた後、すぐに答えを求めるのではなく、少し間を置くことで、受講者が考える時間や言葉を発する準備をする時間を与えます。

- 重要なことを言う直前

「ここ重要だから覚えておいてくださいね」と前置きした後、一拍置くことで、受講者の注目を集め、これから話す内容が重要であることを印象付けます。

- 自分を落ち着けるため

緊張すると早口になりがちですが、意識的に沈黙を挟むことで、自分自身を落ち着かせることができます。特に慣れていない講師は、沈黙が怖いと感じることがありますが、句読点(、。)の位置で一拍置くような感覚で話すことを意識すると良いでしょう。

沈黙をコントロールすることで、受講者の集中力を高め、講師は緊張を落ち着かせ、受講者に考える機会を与える効果があります。

2. 表情のコントロール

研修時に講師の表情が与える影響は非常に大きいです。表情の基本は笑顔です。冷静さを演じるために感情を表に出さないで話す方もいますが、おすすめしません。

笑顔は「私はあなたの味方ですよ」というメッセージが伝わり、受講者との信頼関係を築きやすくなるからです。

これはミラー効果と呼ばれるもので、人は目の前の人と同じように行動しようとします。なぜなら、同じ行動をとることで無意識に安心すると言われているからです。講師が笑顔でいれば、受講者も笑顔になりやすく、場全体の雰囲気が良くなります。

特にオンライン研修では、無意識に怖い顔や無表情になっていることが多いので、注意が必要です。Zoomなどのツールでは自分の表情を確認しやすいため、講師側も自分の顔が映るような設定にしておくことがポイントです。

もしそれが難しい場合は、鏡を置くなどして、意図的に表情に注意を払うようにしましょう。

3. 言葉のコントロール:問いかけの力

言葉のコントロールのなかでも特に「問いかけ」は、受講者に考えてもらい、言葉のキャッチボールを生み出すことで、双方向性の研修や学びの場を作るために不可欠です。一方通行の研修は受講者の理解を深めにくいからです。

ただし、問いかけは工夫しないと、受講者が答えられない、あるいは期待しない答えが返ってくるという事態に陥ることがあります。

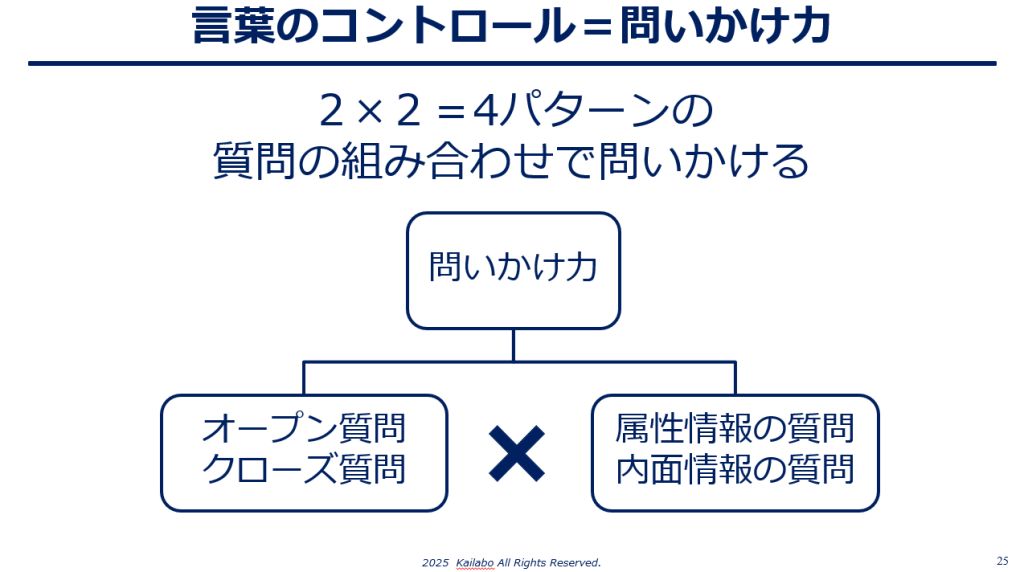

そこで、問いかけのパターンを「クローズ質問」「オープン質問」「属性情報」「内面情報」という2×2の4つの組み合わせで考えると良いでしょう。

- クローズ質問: 回答に制限がある質問で、「はい/いいえ」や選択肢で答えられるもの。

- オープン質問: 回答に制限がなく、自由に記述する質問。

- 属性情報: 事実に関する情報で、出身地や学歴、客観的事実などが含まれる。

- 内面情報: 価値観や仕事へのスタンスなど、主観的な情報。

一般的に、「クローズ質問 × 属性情報」が最も回答しやすく、次に「オープン質問 × 属性情報」や「クローズ質問 × 内面情報」が続き、「オープン質問 × 内面情報」が最もハードルが高いと言われています。

研修の冒頭でいきなり「皆さんはどう思いますか?」とオープンな内面情報を問いかけるのは、受講者にとって非常にハードルが高い場合があります。意図的にそうすることもありますが、使い方は慎重にするべきです。

効果的な問いかけのフレームワークとして、「分かったこと」と「もっと知りたいこと(分からなかったこと)」を整理して書いてもらう方法があります。これにより、受講者から自然に疑問や質問を引き出すことができ、講師はそれに応じたフィードバックをすることができます。

資料作成の注意点:正確さよりも「わかりやすさ」

研修資料作成でよくある間違いは「正確に、細かく書こう」とすることです。カイラボではオススメしていません。研修資料作成の原則は「正確さよりも、わかりやすさ」です。

研修資料は、後で読み返されることがほとんどないため、「しっかり読めば分かる」では意味がありません。受講者にその場でどれだけ印象に残り、理解されるかが重要です。

1. 正確さよりも、わかりやすさ優先

研修の資料は、まず分かりやすさを優先し、その次に詳しさや正確さです。

特に商品知識や業務知識、社内システムを教える際には、細かすぎる情報や例外中の例外までを詰め込むと、受講者は混乱してしまいます。

2. 資料作りのプロセス:「フルコース」を作ってから削る

資料作成の際は、最初に「フルコース」としてある程度の正確さや詳しさを網羅した内容を作り、そこから削っていくのがおすすめです。このプロセスを通じて、受講者にとって「この情報は今必要ないな」「この表現だと分かりにくいな」といった視点で編集作業を行うことができます。

この方法の利点として、一度作成したフルコース資料から、様々な研修テーマや受講者層に合わせて内容を「モジュール化」し、効率的に資料を作成・転用できるようになるという点もあります。

3. 伝え方:「原則」が先、「例外」は後

受講者に何かを伝える際は、「原則が先、例外は後」が基本です。これは英語の教科書のように、まず基本的なルールを学び、その後で例外パターンを学ぶのと同じ考え方です。最初から全ての例外を伝えようとすると、受講者は混乱し、学習意欲を失ってしまいます。

まず「原則3パターンで6割はカバーできる」と伝え、その後で「残りの4割は例外パターンです」と補足することで、受講者は最も重要な基本原則を覚えやすくなります。

4. デザインのポイント

研修資料のデザインは、分かりやすさに直結します。

文字サイズ

基本的に24ポイント以上を推奨します。特にオンライン研修では、受講者がスマホやタブレット、小さな画面で資料を見たり、画面分割で表示されたりすることを考慮すると、24ポイント以下だと見にくくなることがあります。文字サイズを大きくすることで、スライドに書ける文字数が制限され、結果的に分かりやすい表現を考えるトレーニングにもなります。

フォント

基本的に全て統一するのが良いでしょう。

配色

2色程度が無難です。多くの色を使うよりも、シンプルに2色に絞ることで、資料が分かりやすくなり、作成の時間も短縮できます。

余白

十分な余白を取ることで、スライド全体が見やすくなります。文字数を少なくし、余白を多く取ることで、受講者にとって「読みやすい」「見やすい」と感じられる資料になります。

おしゃれさにこだわりすぎない

CanvaやAI生成ツールなどで、無理におしゃれなテンプレートを使う必要はありません。おしゃれなスライドが目的ではなく、「受講者に内容が伝わり、その後の行動が改善すること」が研修の目的です。イラストがなくても、文字と図形のみで十分に内容を伝えることは可能です。

まとめ「伝わる」研修をデザインする

研修では、講師がどれだけ良い情報を伝えられたかではなく、受講者にどれだけ情報が「伝わったか」が重要です。

今回の後編では、研修の進行における「場のコントロール」と、効果的な「資料作成」のポイントについて解説しました。

これら「進行」と「資料準備」のポイントは、「情報の質」と「体験の質」を高め、結果として受講者の理解度アップや目的達成に大きく貢献します。

「伝えること」が目的ではなく、「受講者の理解度アップや知識習得といった目的を達成すること」が研修の役割です。ぜひこれらのポイントを参考に、より効果的な研修を目指してください。‗

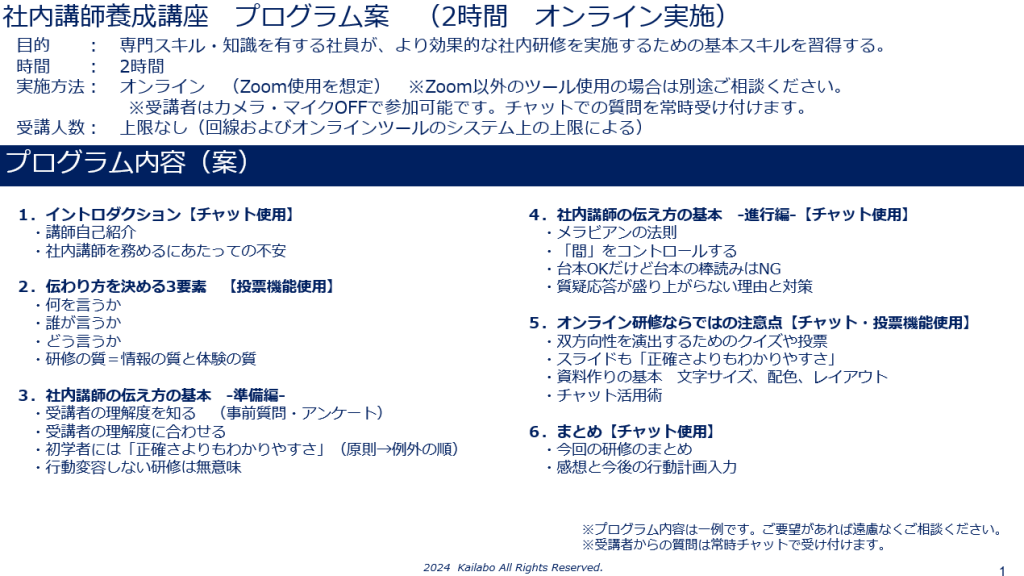

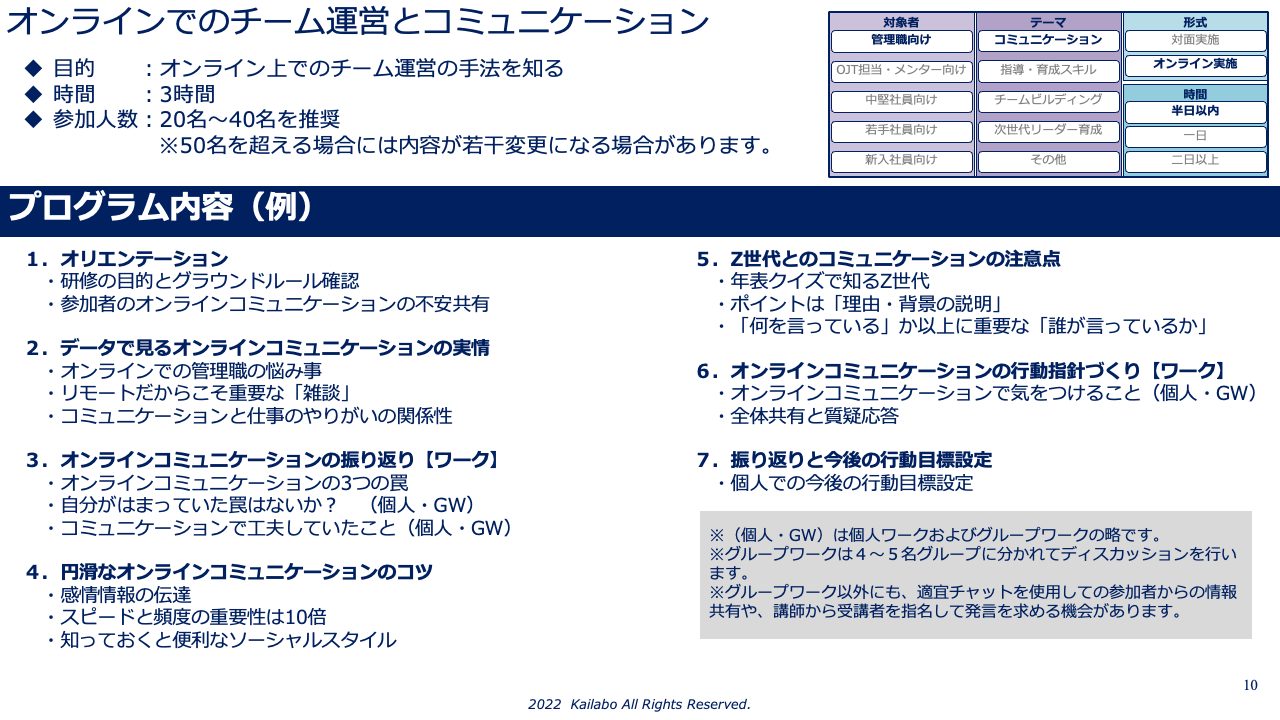

また、カイラボでは社内講師のスキルアップを目指した講師力養成研修を提供しています。

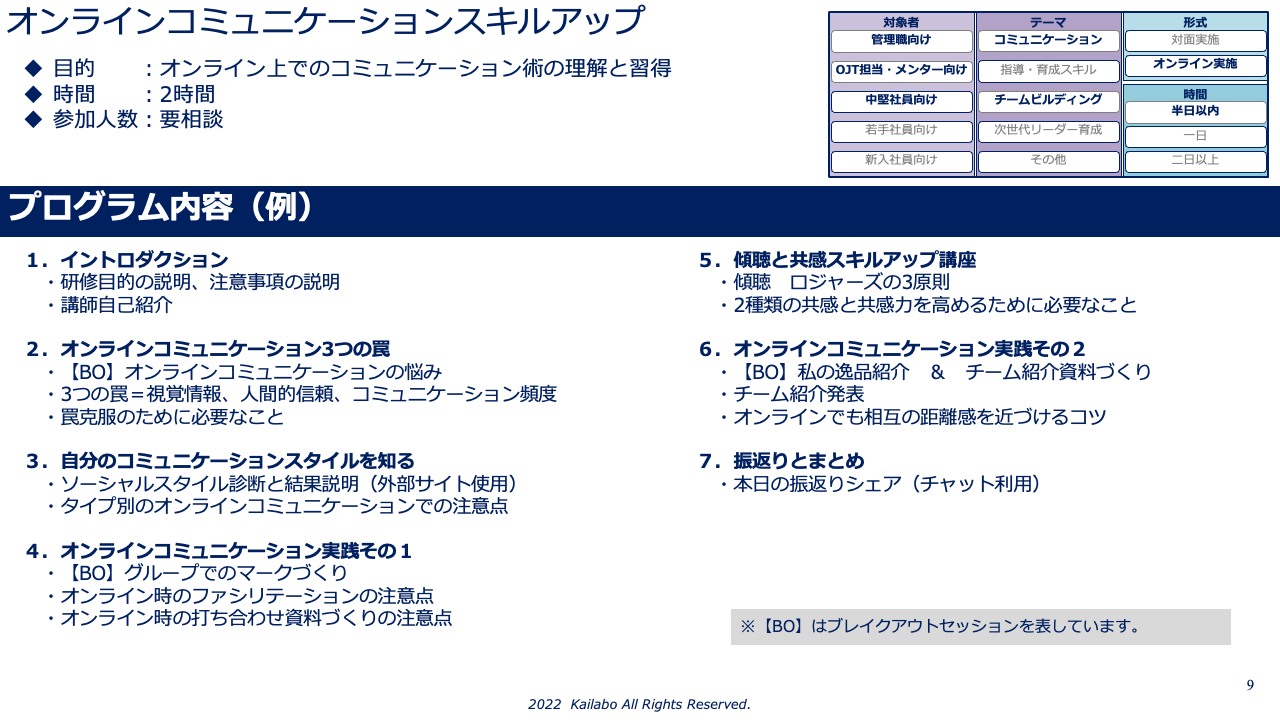

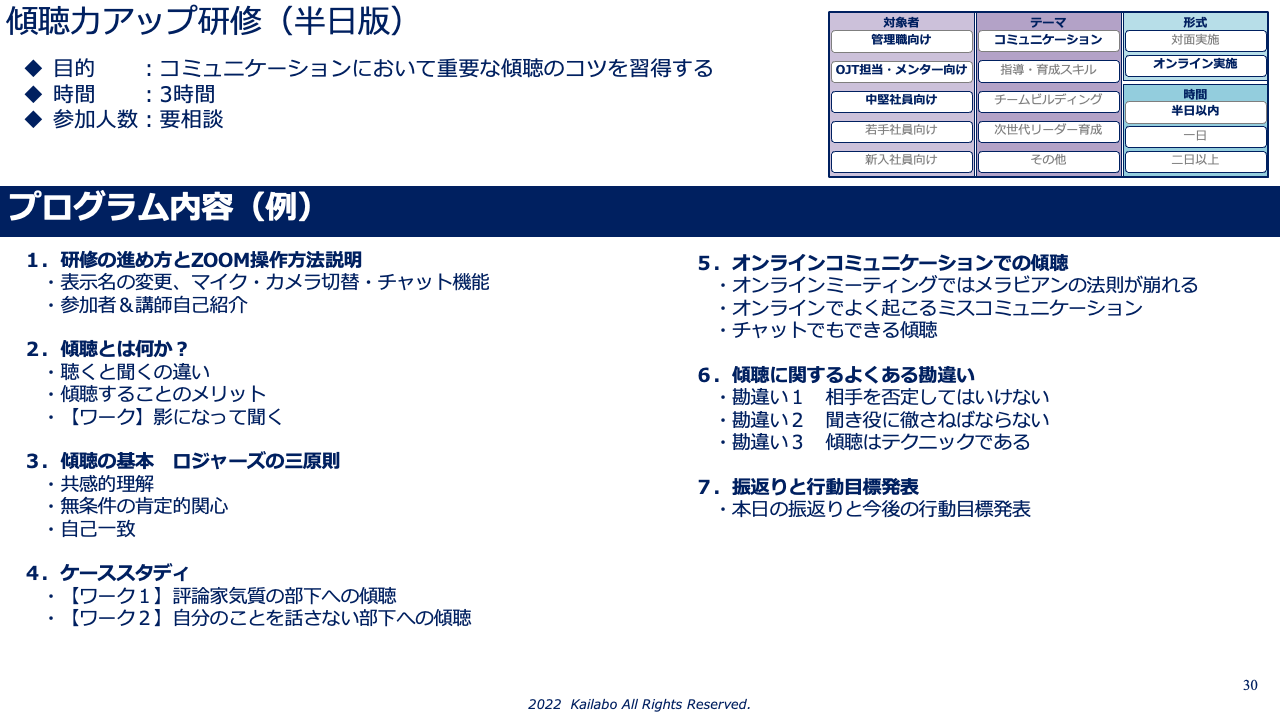

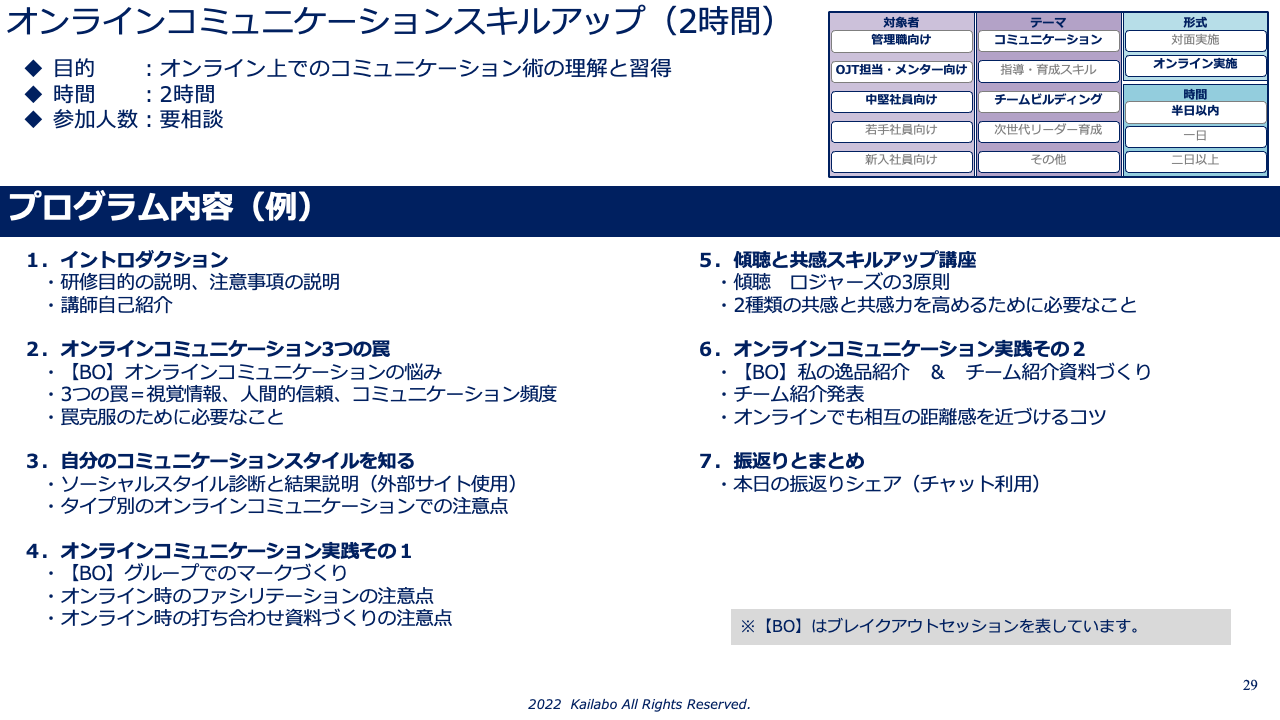

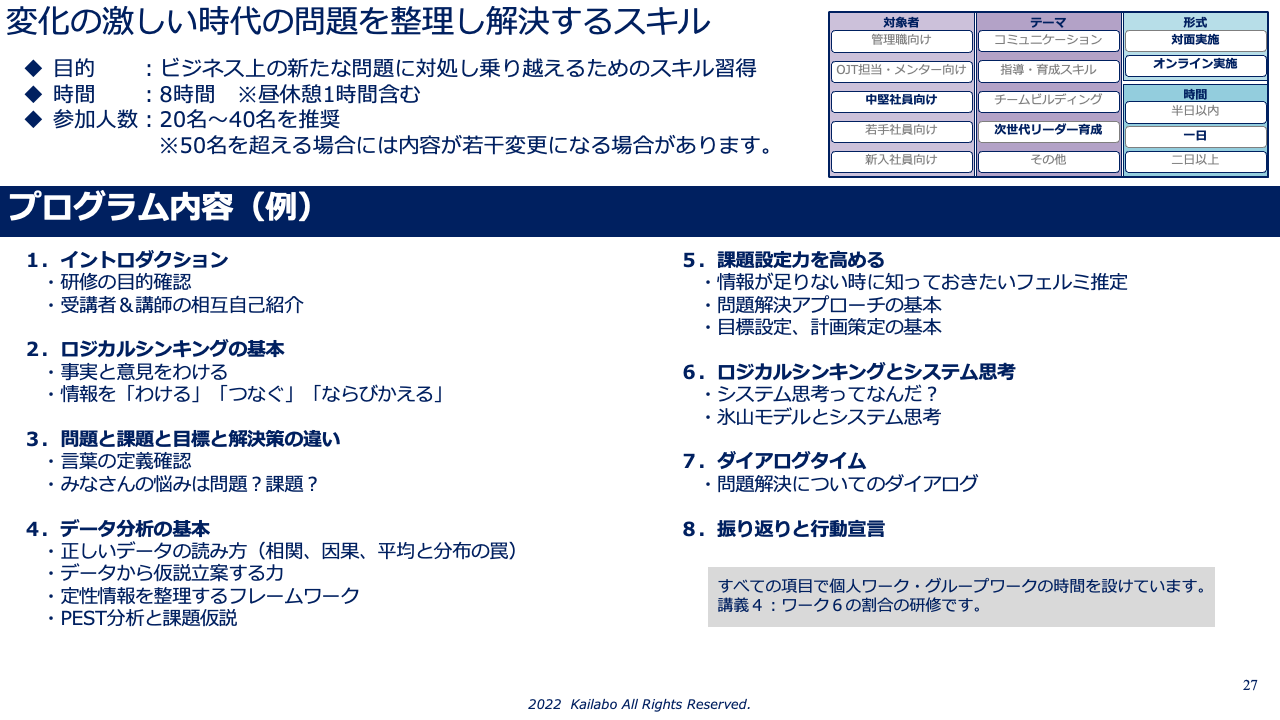

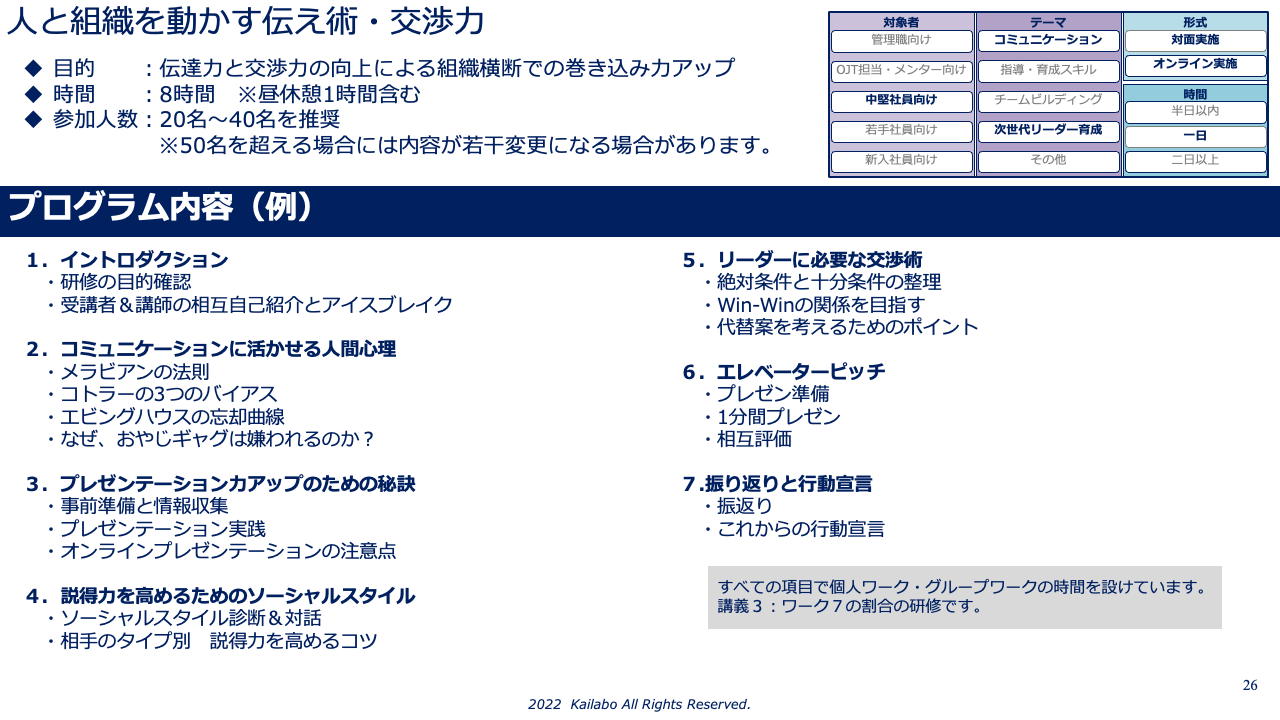

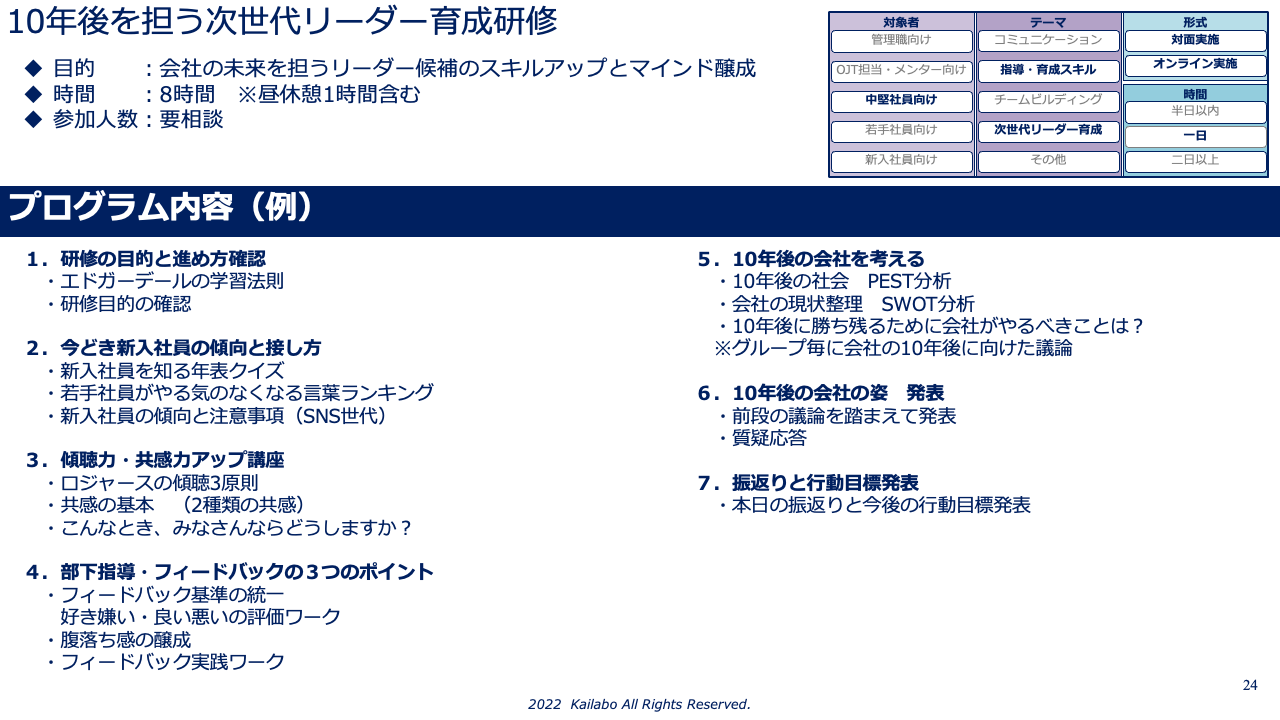

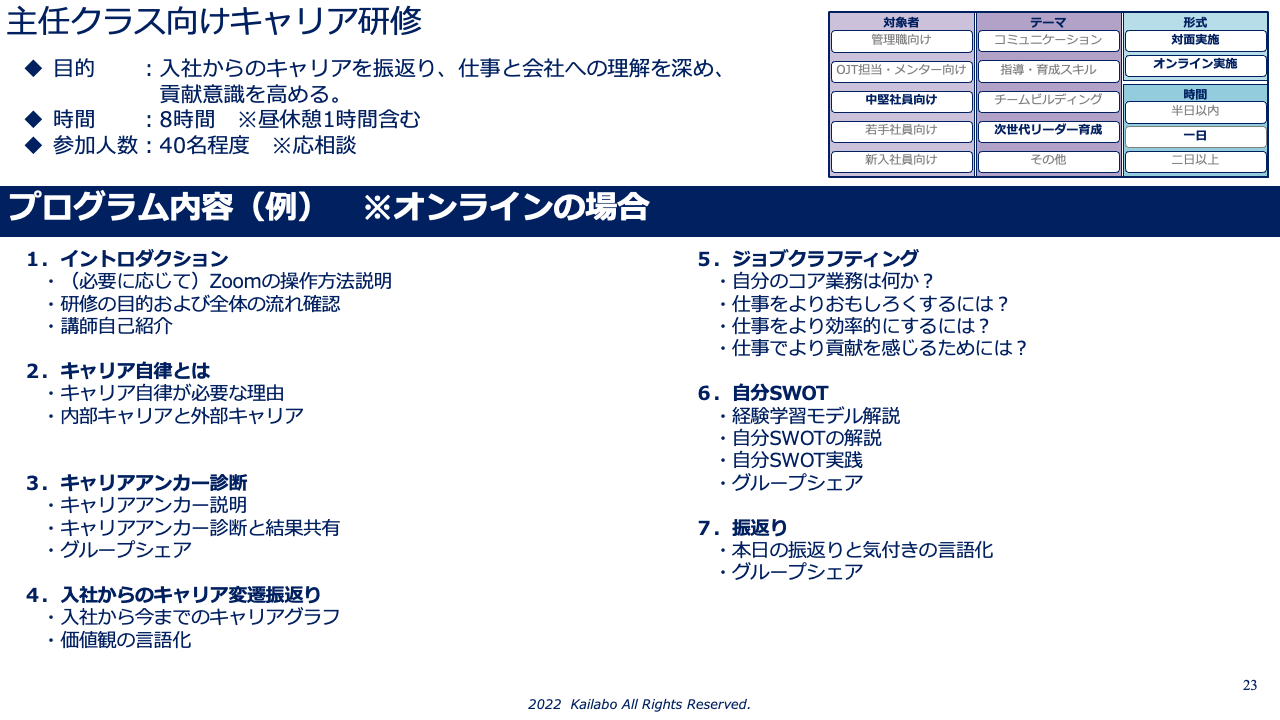

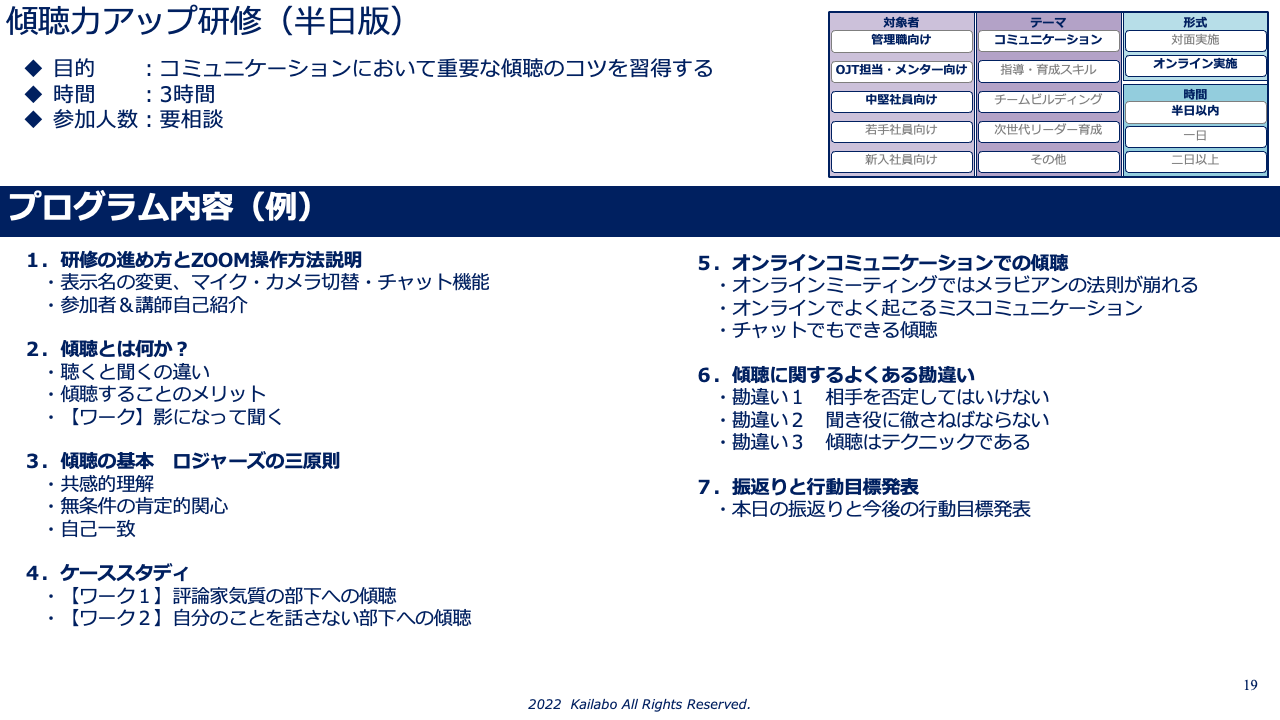

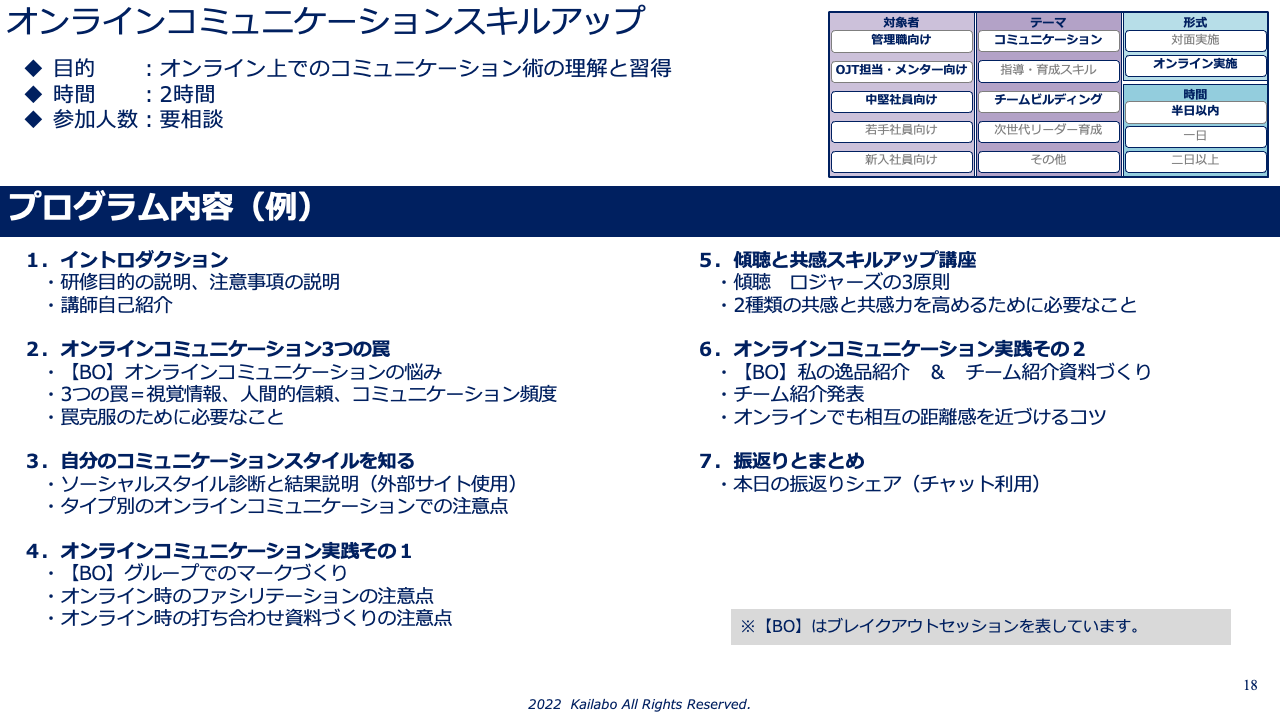

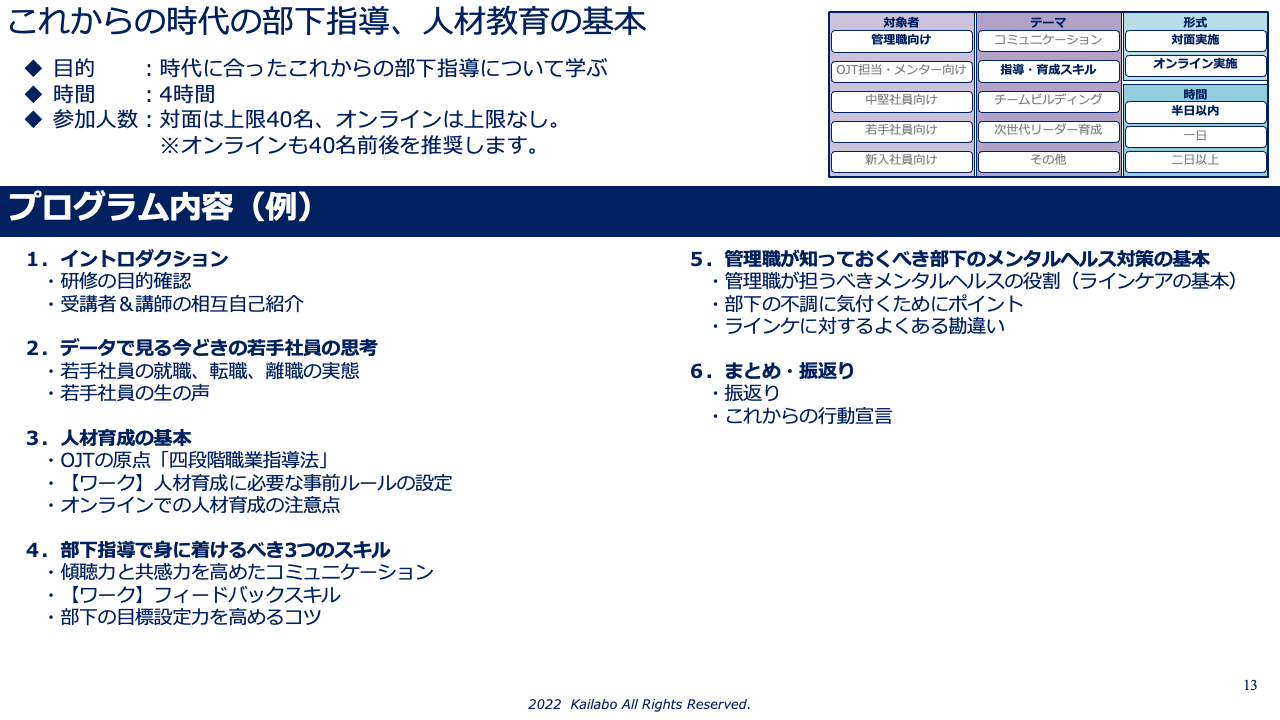

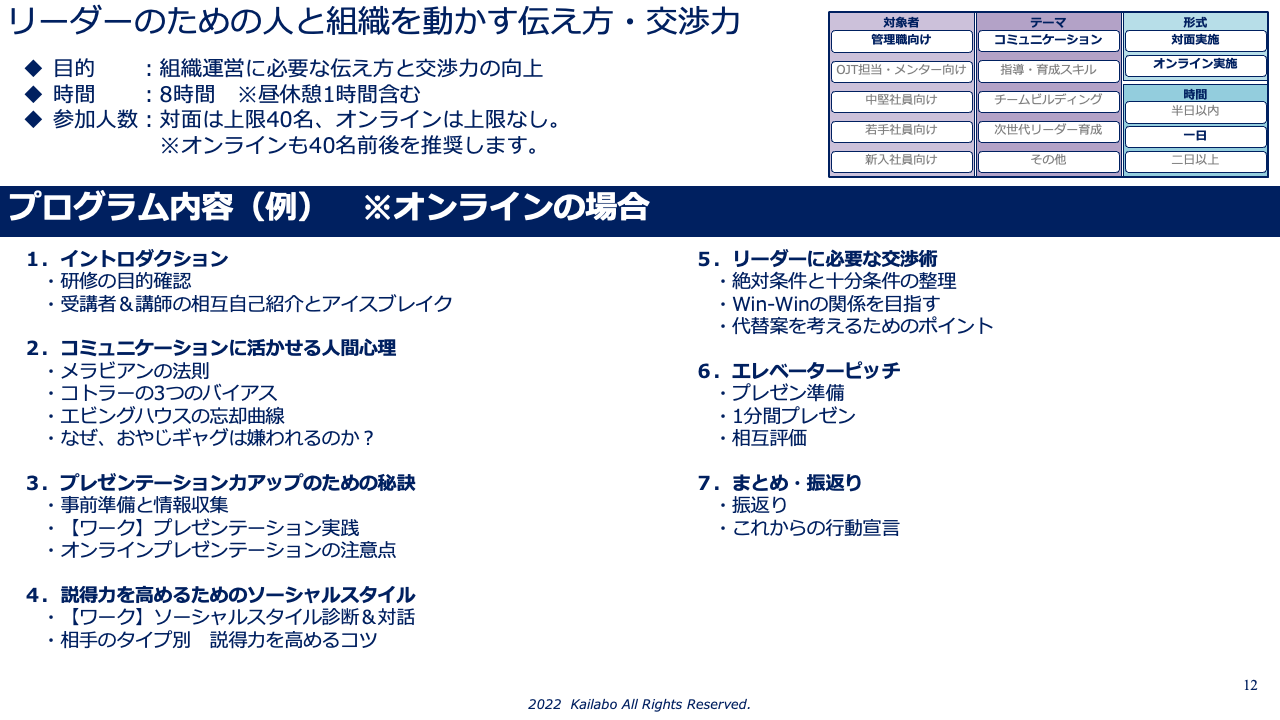

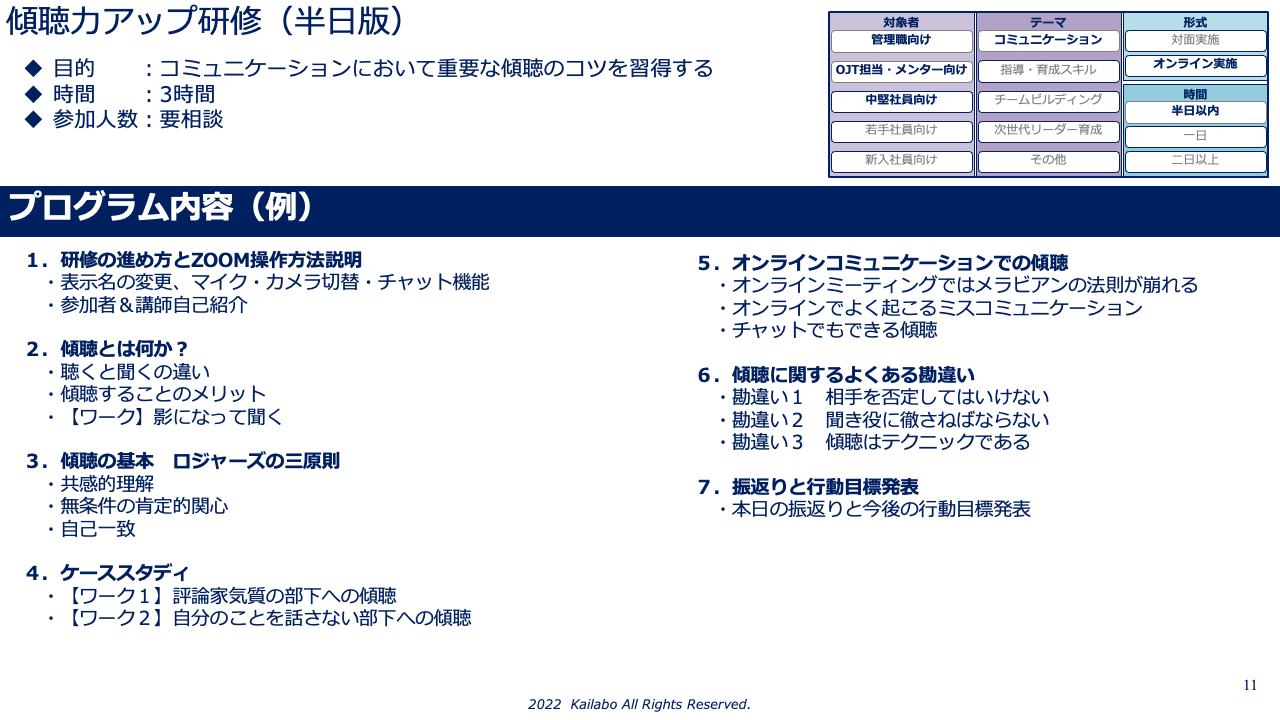

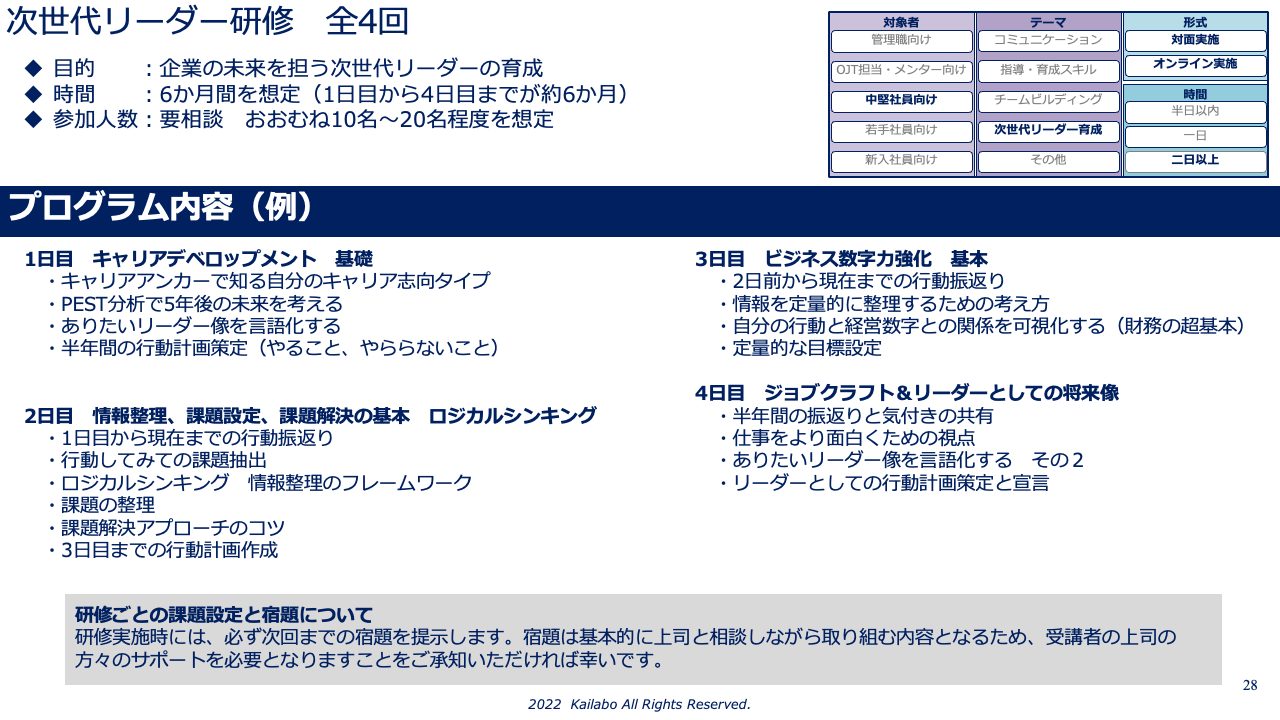

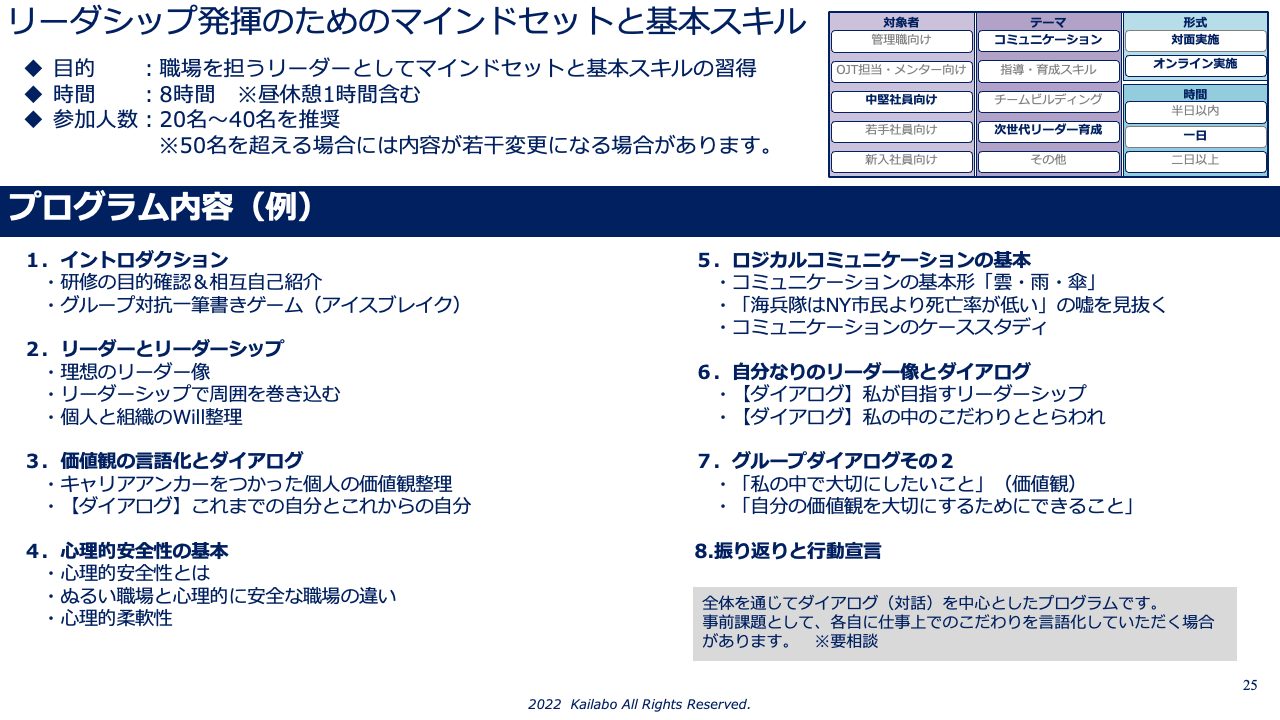

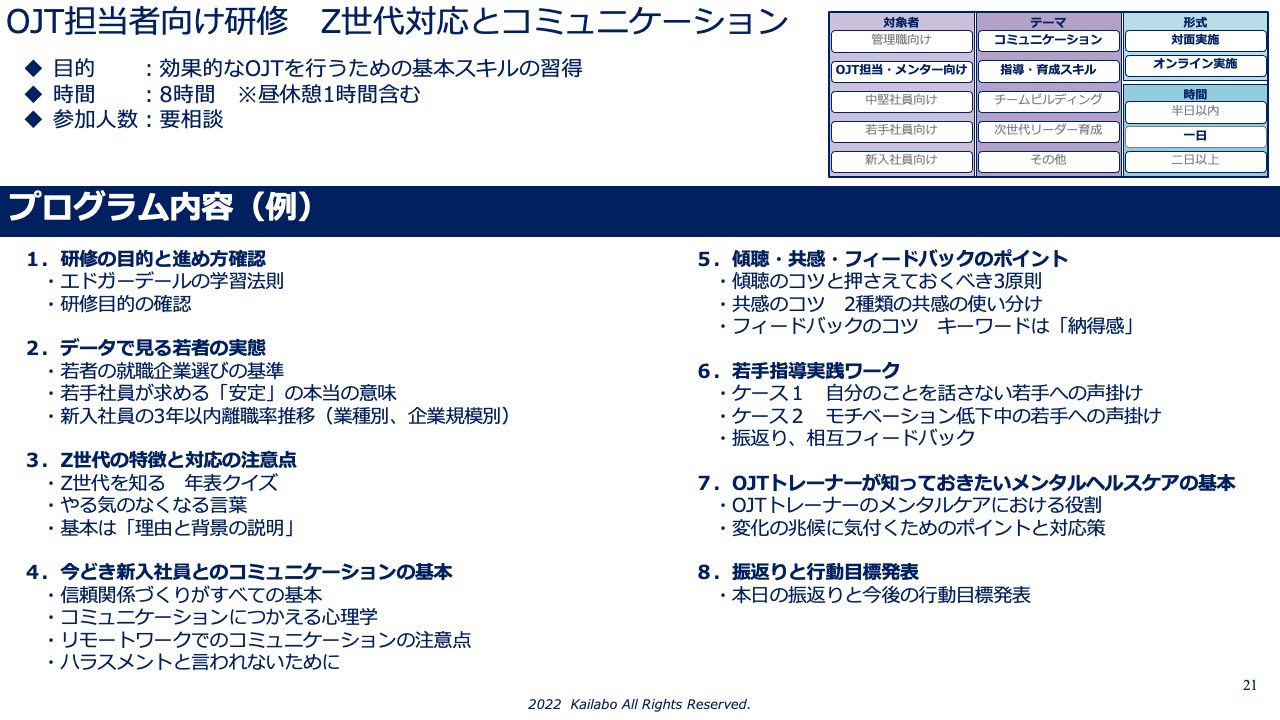

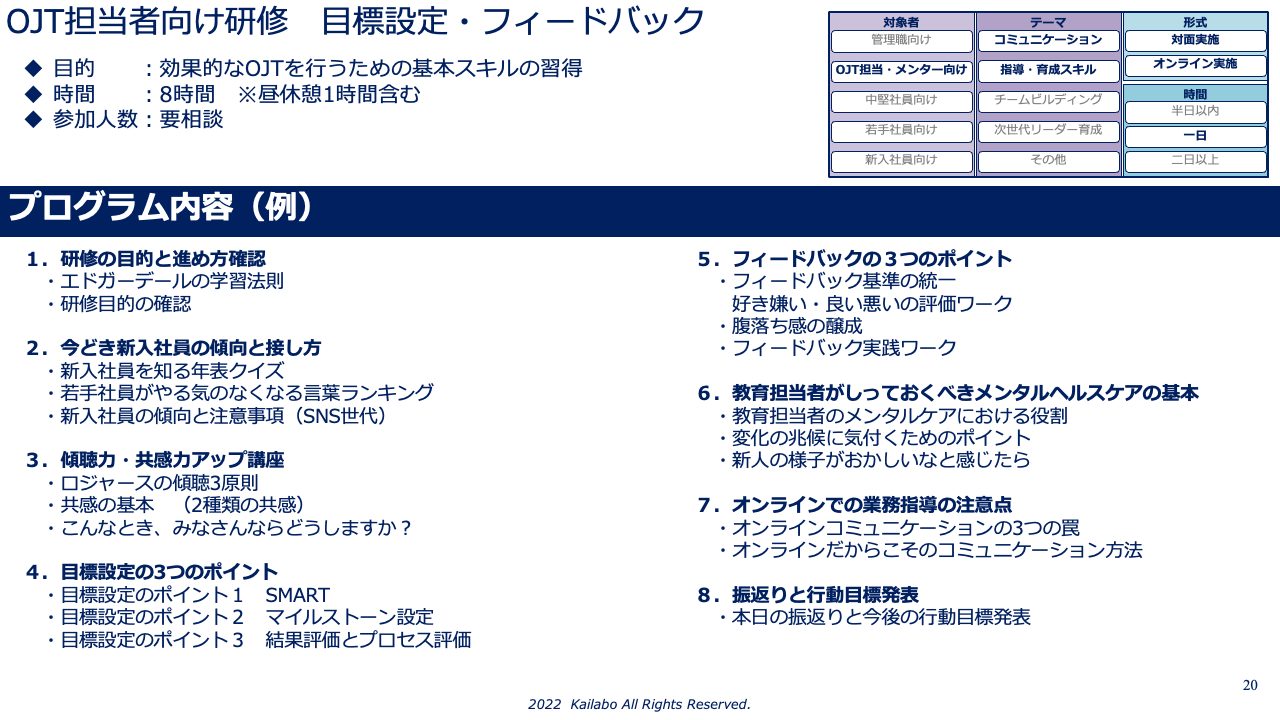

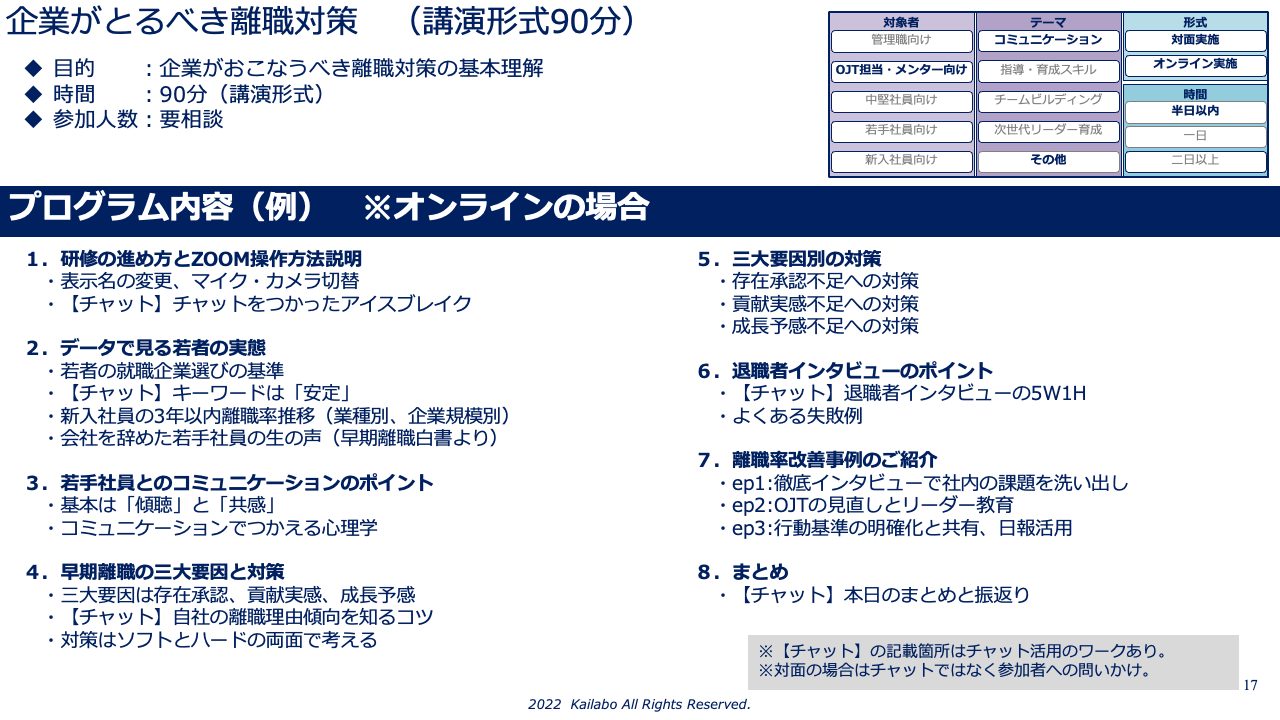

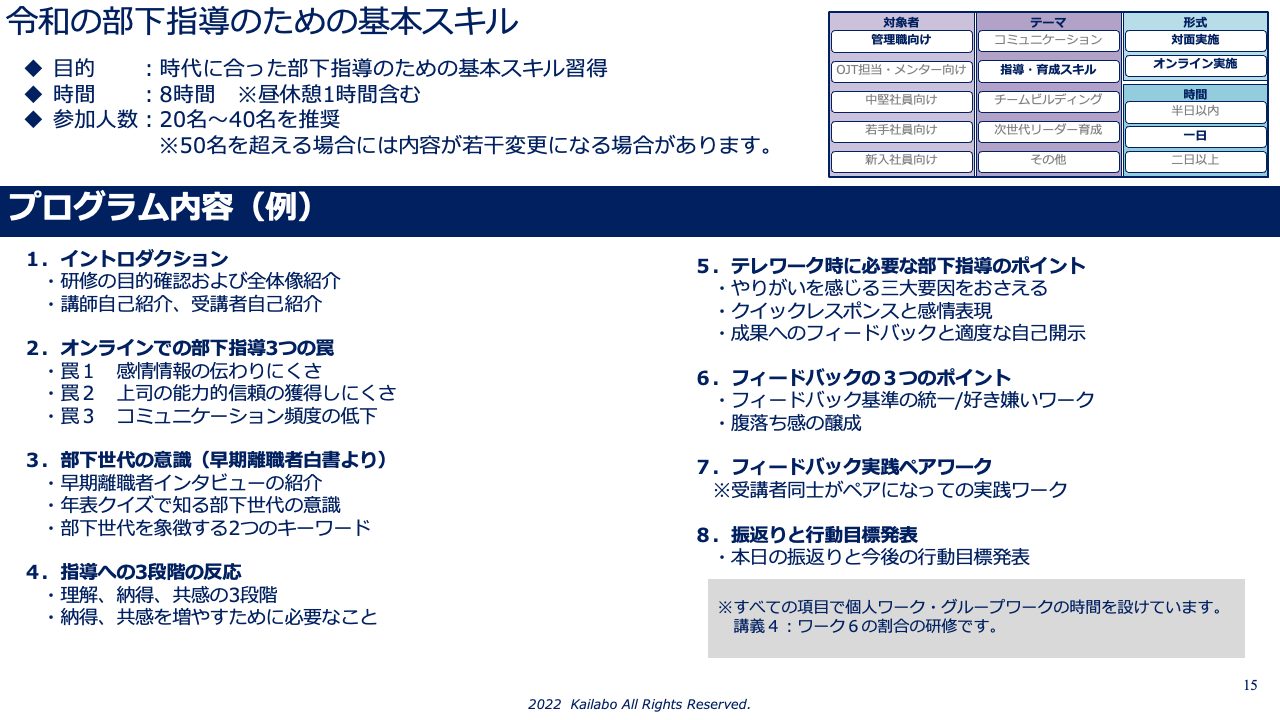

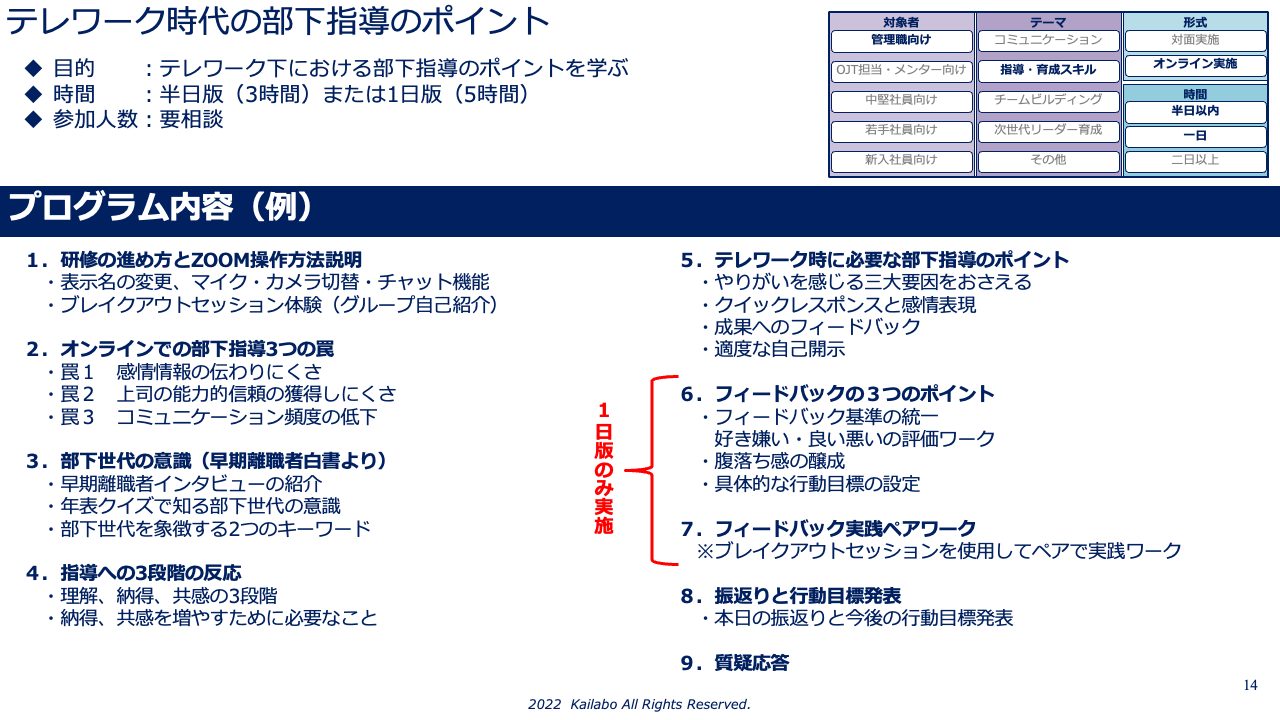

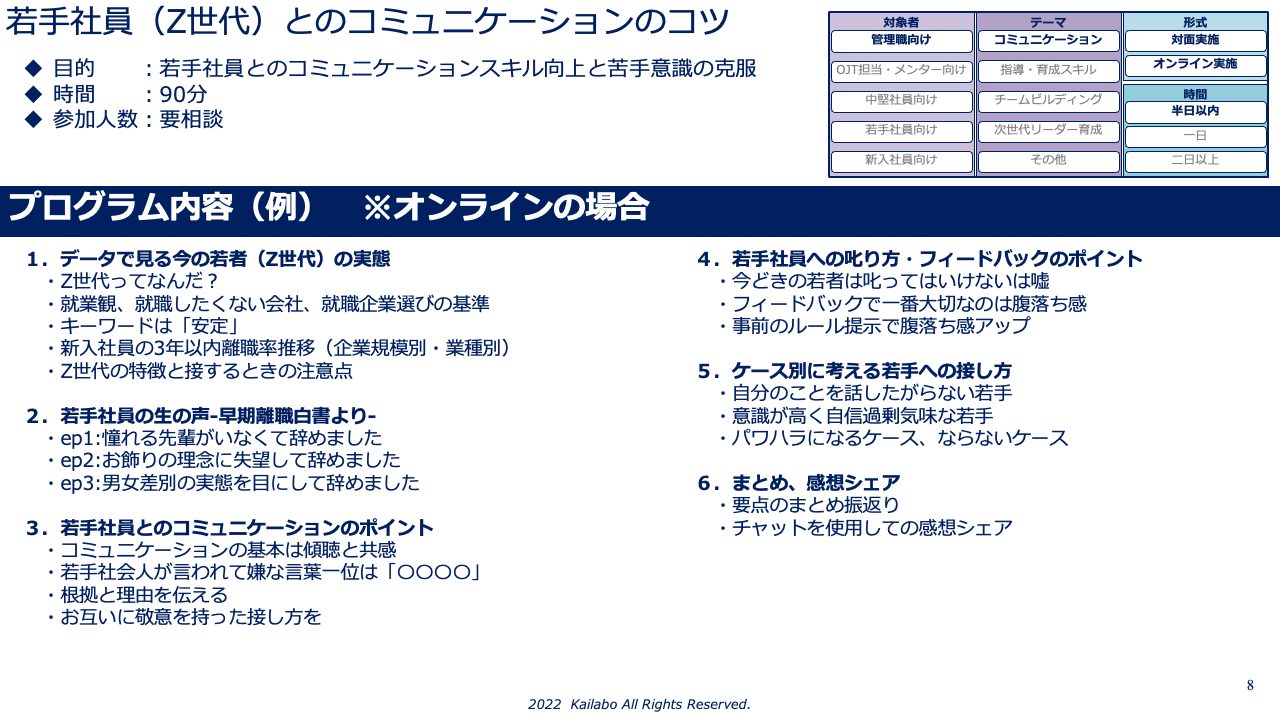

下記はカリキュラムの一例です。お客様に合わせたカスタマイズが可能ですので、気になる方はぜひ下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。