こんにちは!

カイラボの学生インターンの森山です。

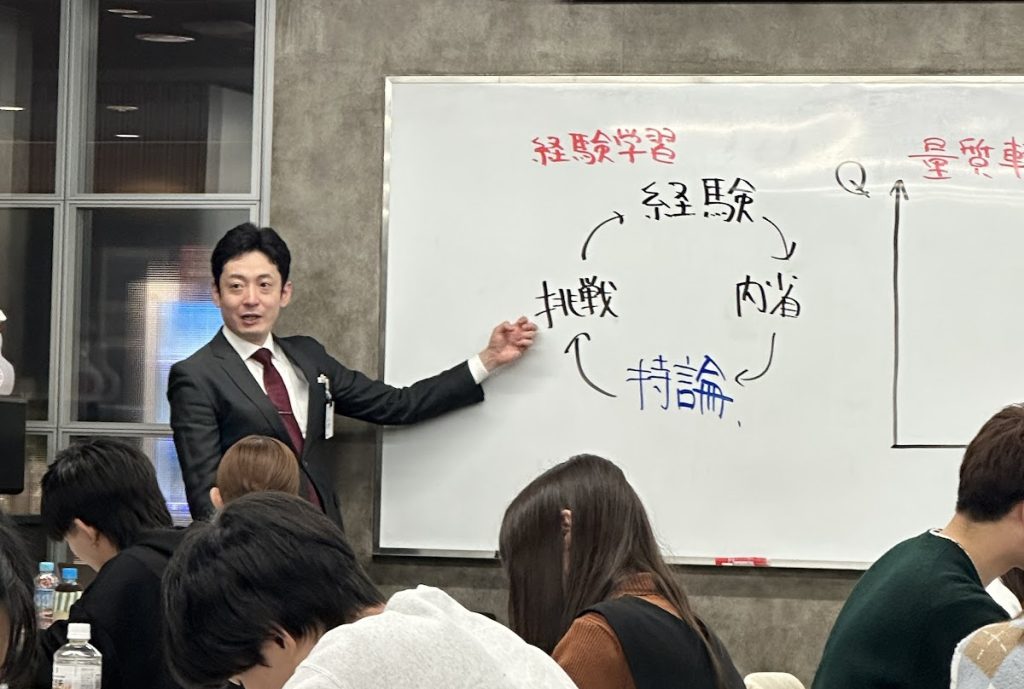

先日、ちょっと特別な見学体験をさせていただきました。同じ内容の研修を、異なる企業に対して異なる2名の講師が別日に担当する様子をそれぞれ見学することができたのです。

2人の講師は、カイラボの代表の井上さんと、パートナー講師の堀井さん。どちらも同じ「新入社員研修」だったのですが、進行や雰囲気、伝え方が大きく違っていて、「教える内容は同じでも、ここまで場が変わるんだ!」と驚きの連続でした。

この記事では、学生インターンの視点から、2名の講師のスタイルの違いと、そこから得た学びをお伝えします!

本記事の要約

スタートの空気感が“研修の色”を決める

まず感じたのは、研修の始まり方から空気が違うということ。

井上さんの研修では、「共通点探しワーク」や「アイスブレイクの自然な誘導」で場がじわじわ温まっていくような印象。受講者のペースに合わせて、少しずつ“発言しやすい雰囲気”を作っている印象がありました。

一方で堀井さんは、冒頭から「本音・本気」で行こう!と強いメッセージを出し、一気に空気を動かしていくスタイルでした。「配慮はするけど遠慮はいらない」と、参加者をプロ扱いしながら背筋をピンとさせるような進行だと感じました。

「価値」の伝え方に、それぞれの学びがある

研修テーマの一つである、「学生と社会人の違い」に対するアプローチも、それぞれの特徴がありました。

井上さんは、「サービスの受け手から提供者へ」という変化をロジカルに伝え、期待を上回ることで信頼を築くという考え方を丁寧に解説。コストと成果の関係や、プロセスと結果それぞれについての減給など、頭に残るわかりやすさが特徴でした。

堀井さんもまた「期待値+α」をキーワードに、「期待を超えないと“価値”にはならない」と明言。さらに、「相手の期待を超えすぎると、その後の期待値が上がるという落とし穴もある」と、期待値のコントロールにも言及していたのが印象的でした。

同じ「価値とは何か?」という問いに対して、井上さんは“構造的に考えさせる”、堀井さんは“リアルな場面を想定させる”、という違いがあったように思います。

どちらも実践的だけれど、切り口が違っていて勉強になりました。

「伝え方」へのこだわりにも違いが

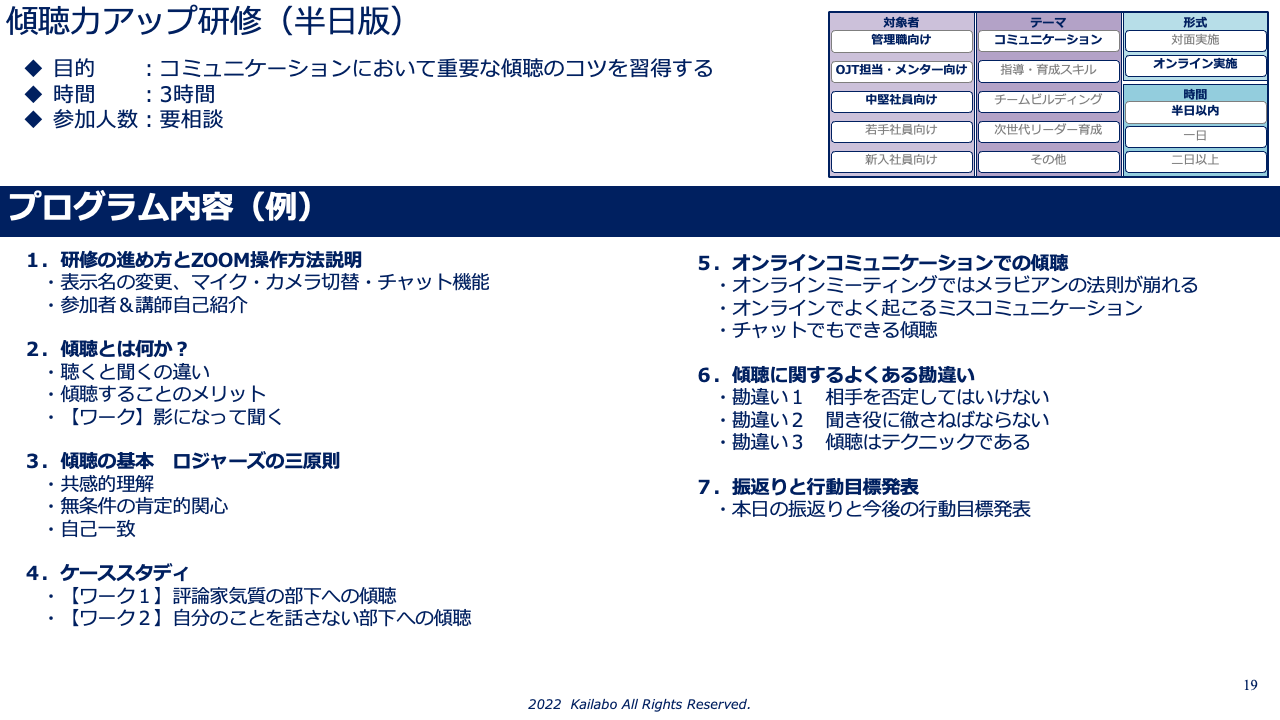

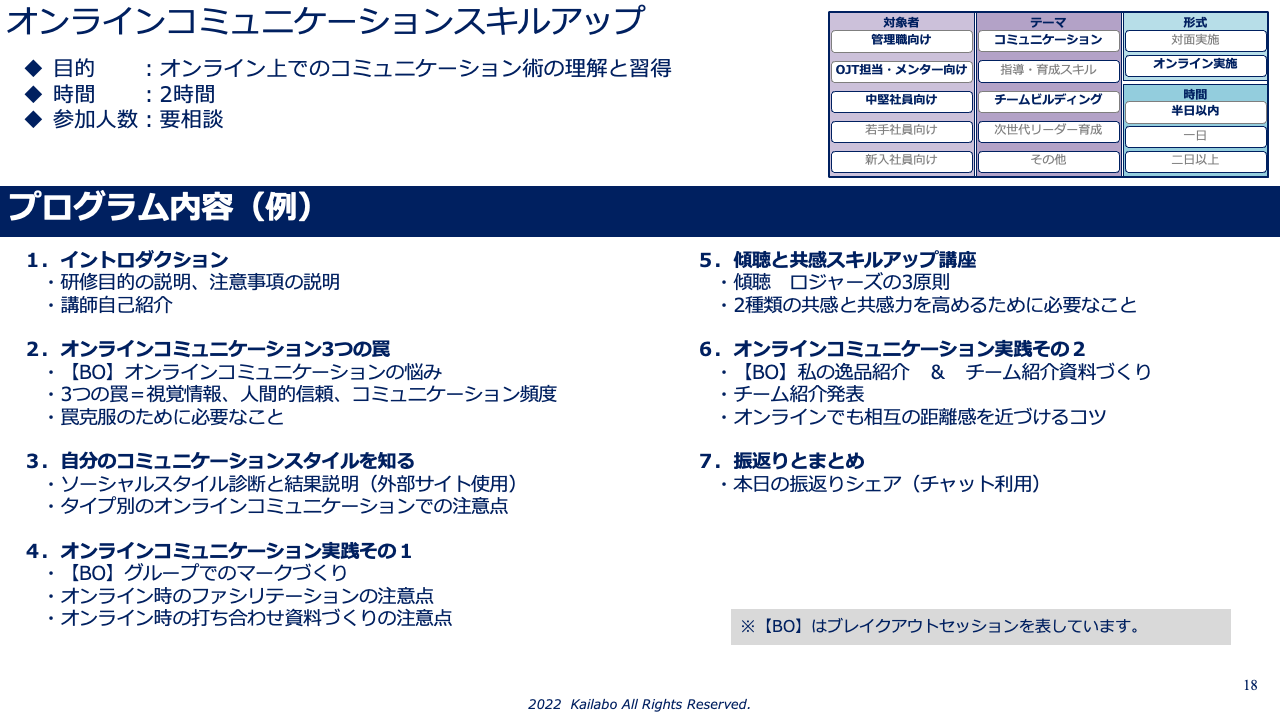

研修では、報連相やビジネスコミュニケーションを扱うパートも多くありました。

井上さんは、「PREP法」や「事実・解釈・解決策」をベースにした“構造的な伝え方”を重視し、ワークの中でも実際のシーンを想定して発言内容を組み立てる練習が行われていました。

堀井さんも同様の理論を扱っていましたが、印象的だったのは「伝えたことの100%と、相手が受け取ったことの100%は違う」という言葉。

その前提に立った上で、「相手の受け取った内容と自分の伝えたい内容を近づける努力」が必要だと伝えており、“伝え方の技術”だけでなく“伝わり方のリアリティ”に焦点が当たっていたように感じました。

また、「クッション言葉」や「電話対応ロープレ」など、堀井さんはビジネスマナー的な要素も強調していたのが印象的でした。

ソーシャルスタイルの使い方にも講師の“色”が出る

カイラボの新入社員研修ではソーシャルスタイル診断(4つのタイプで自分のコミュニケーション傾向を知る診断)を扱います。Webサイト上で14の質問に回答すると自身のソーシャルスタイルがわかります。

ソーシャルスタイル診断はこちらから https://kailabo.com/social-style/

ソーシャルスタイル診断の伝え方にもそれぞれの特徴がありました。

井上さんは、「タイプごとの特徴と接し方のコツ」を論理的に整理しつつ、ワークを通して実感してもらう設計。

堀井さんは、「自分とは異なるタイプとのコミュニケーション」に焦点を当て、観察するような進め方です。タイプ別に集まってポスターを作成するワークでは、それぞれのタイプの特徴や“伝えたい人”と“伝わる人”のギャップを体感することができました。

このソーシャルスタイル診断のワークでも、井上さんは理論で納得感を醸成する方法、堀井さんは体験で腹落ちさせるという進め方の違いが見られ、それぞれの良さを感じました。

比較を通じて見えた「講師のスタイルと場のデザイン」

今回のように、同じ内容を違う講師で体験できる機会はカイラボでもそんなに機会は多くないと聞いています。

お二人の講師の比較を通して強く感じたのは、「講師のスタイルが、学びのスタイルを変える」ということです。

井上さんの研修は、構造的な理解とともに、一つ一つのワークを丁寧に咀嚼できる印象。堀井さんの研修は、具体的な体験に基づき、リアルな場面想定を重要視した印象でした。

そしてどちらも、「学ばせられる」ではなく「自ら学ぶ」姿勢が引き出されていたことが印象的で、比較を通して「場づくり」の重要性に気づけたことが今回の大きな学びでした。

研修スタイルの違いが生まれる理由は、現場に合わせて柔軟に対応をしているからこそ

同じ研修でも講師によってこんなにもスタイルが違うんだ!と驚いたのですが、後日、井上さんが研修スタイルの違いが生まれる理由に言及しているのを聞いて納得しました。

まったく違うスタイルで研修を進めているのは、お客様の特性や受講者の反応に合わせ、受講者の学びが最大化するように柔軟に対応しているからだということです。

井上さんが担当したのは半導体商社で技術系(理系)の方もいる会社です。

一方で堀井さんが担当したのはアニメ制作の会社で、職種もバックグラウンドも様々な方が集まる会社です。

また、研修の開催日程も入社式の直後だった堀井さんと、入社から2週間ほど経ったタイミングでの登壇だった井上さんと、違いがありました。

事前に決まった内容を台本通りに進行するのではなく、その場の状況に合わせてワークの内容や伝え方も変えているのが、カイラボの研修の特徴なのだとよくわかりました。

カイラボのSNSのご紹介

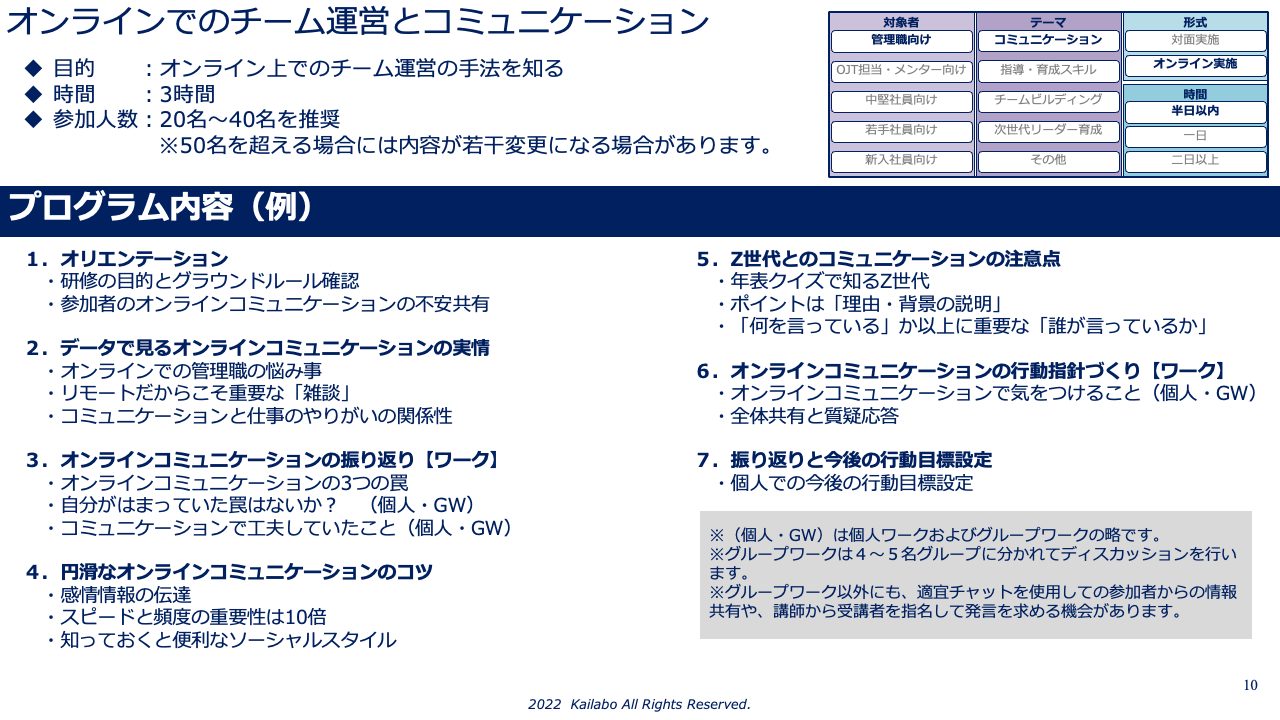

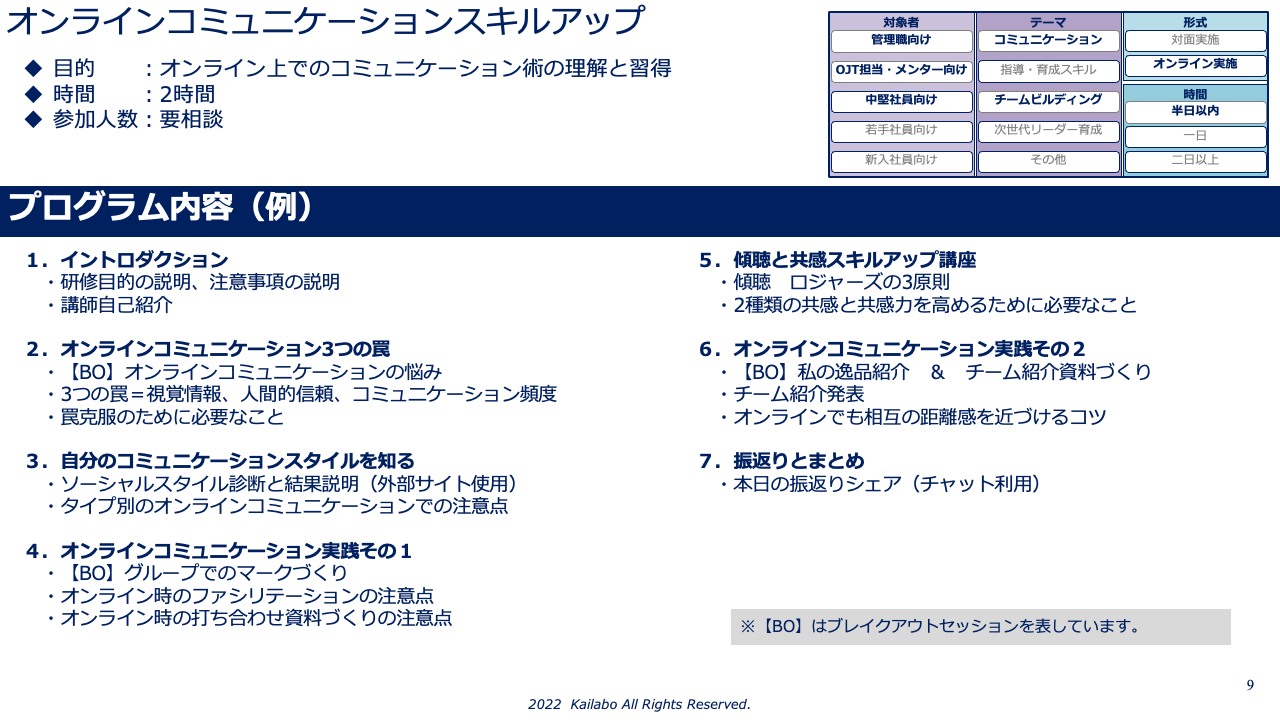

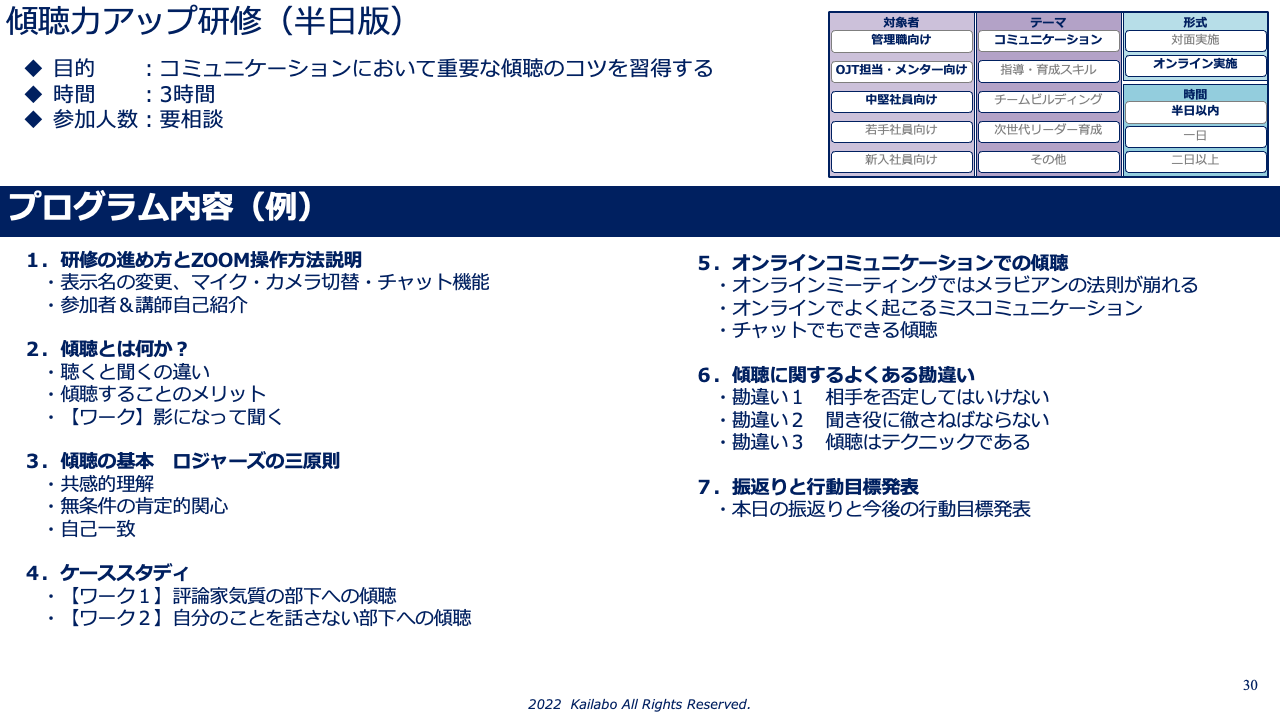

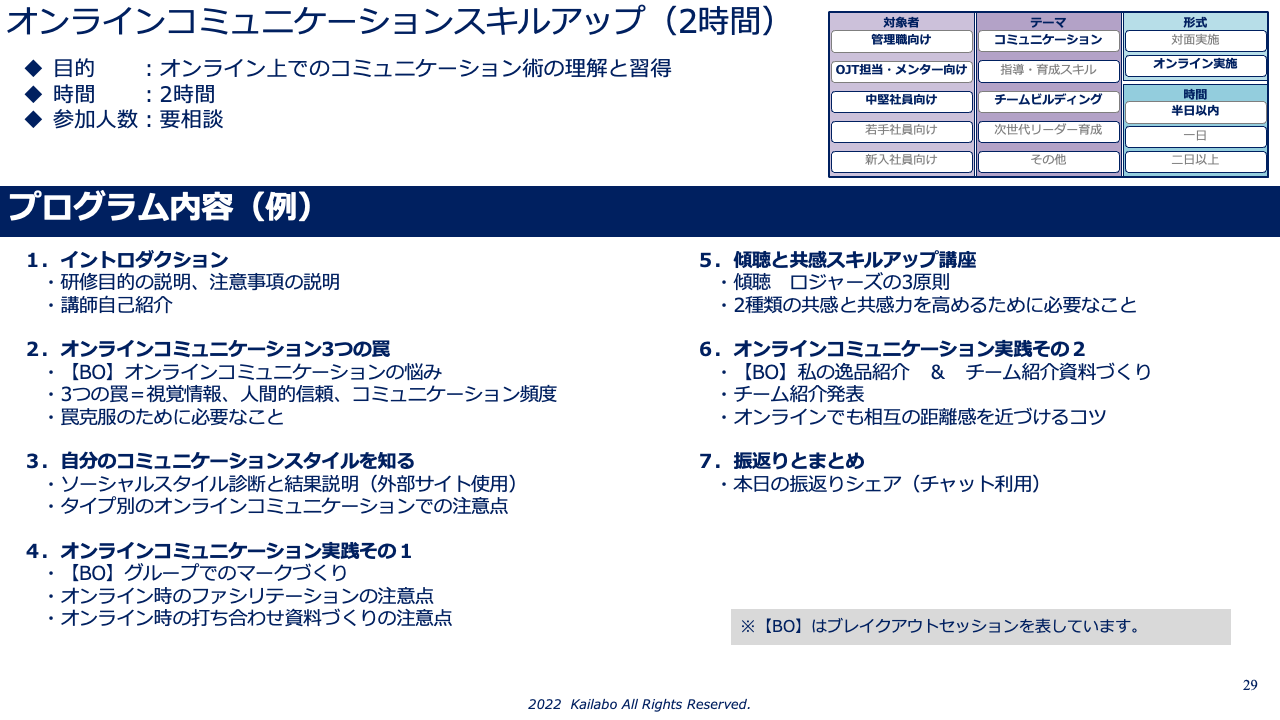

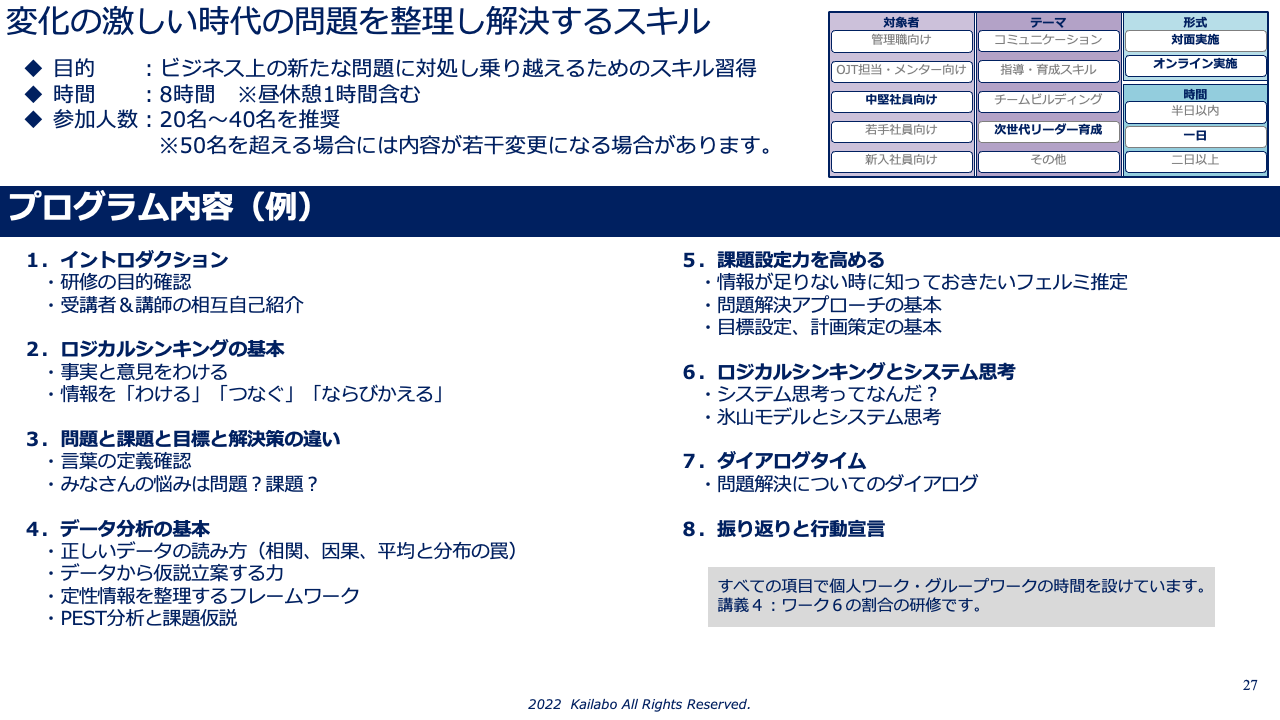

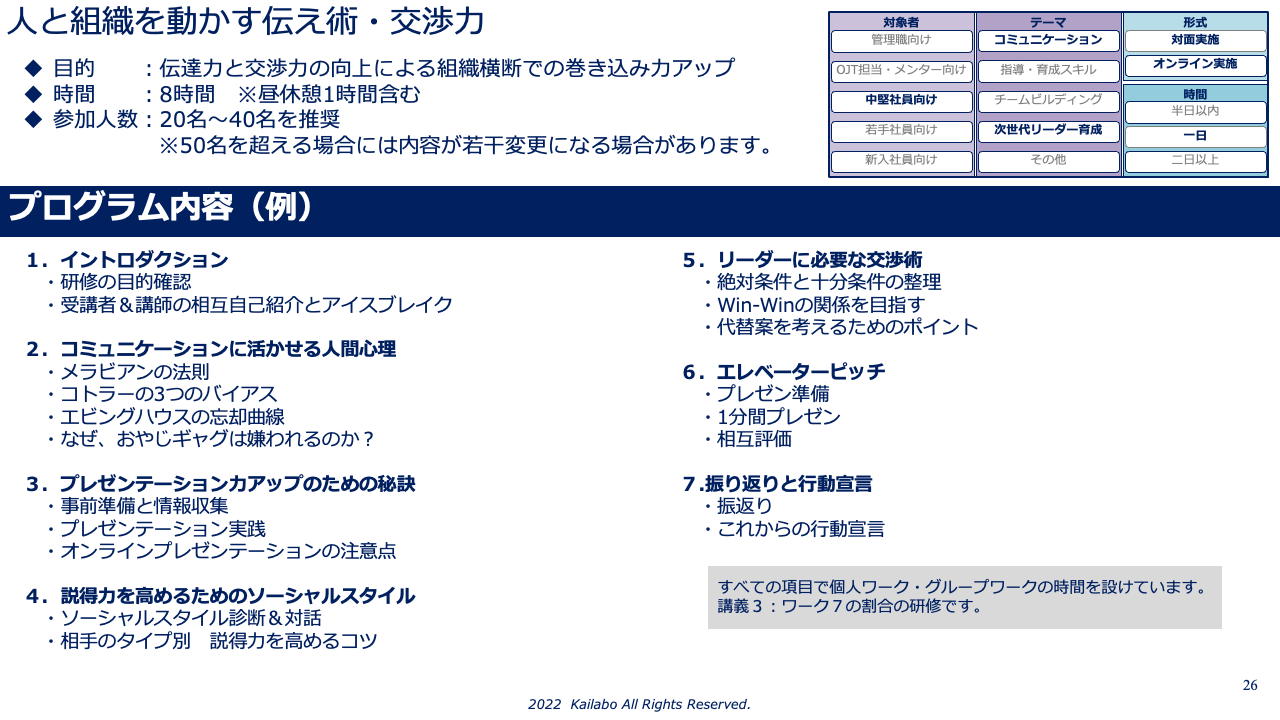

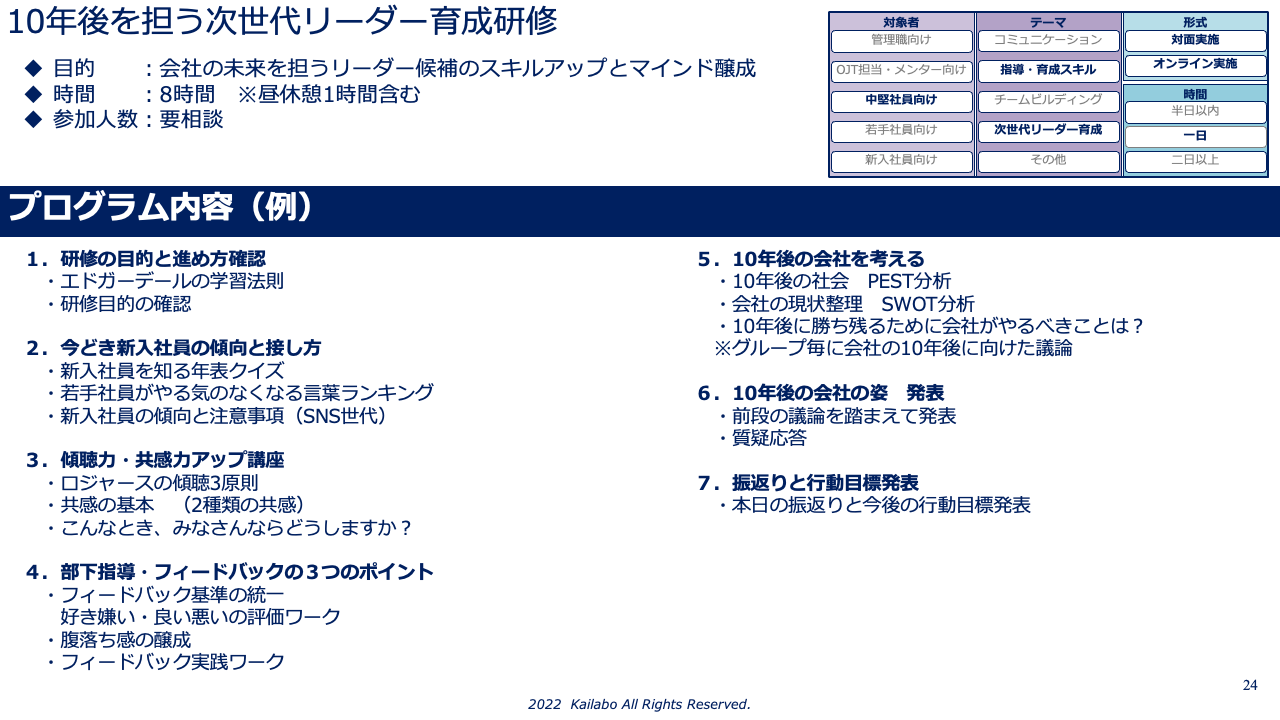

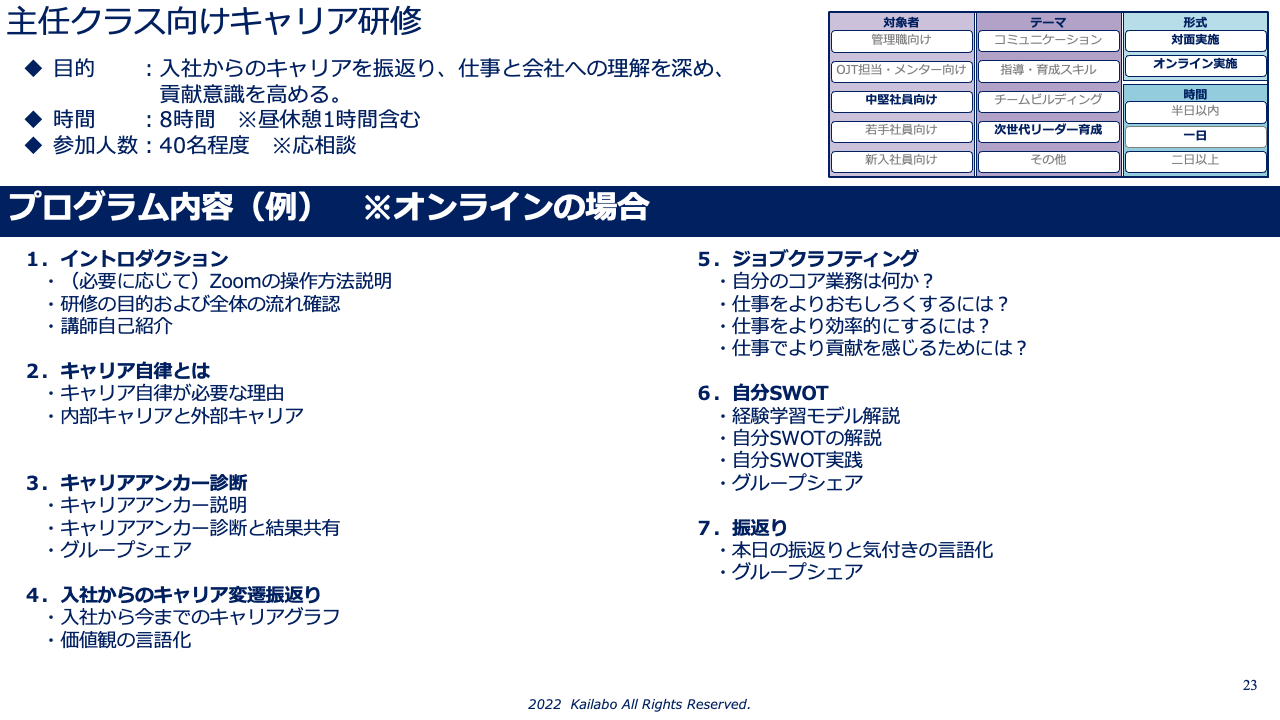

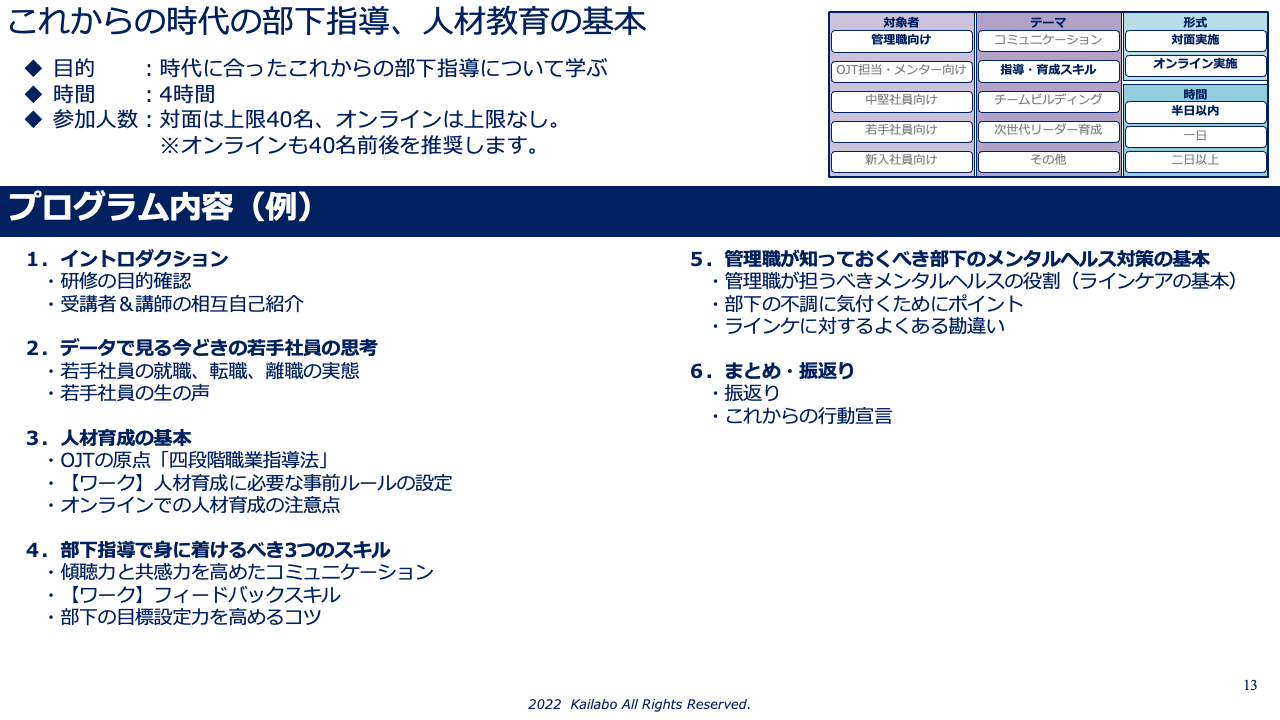

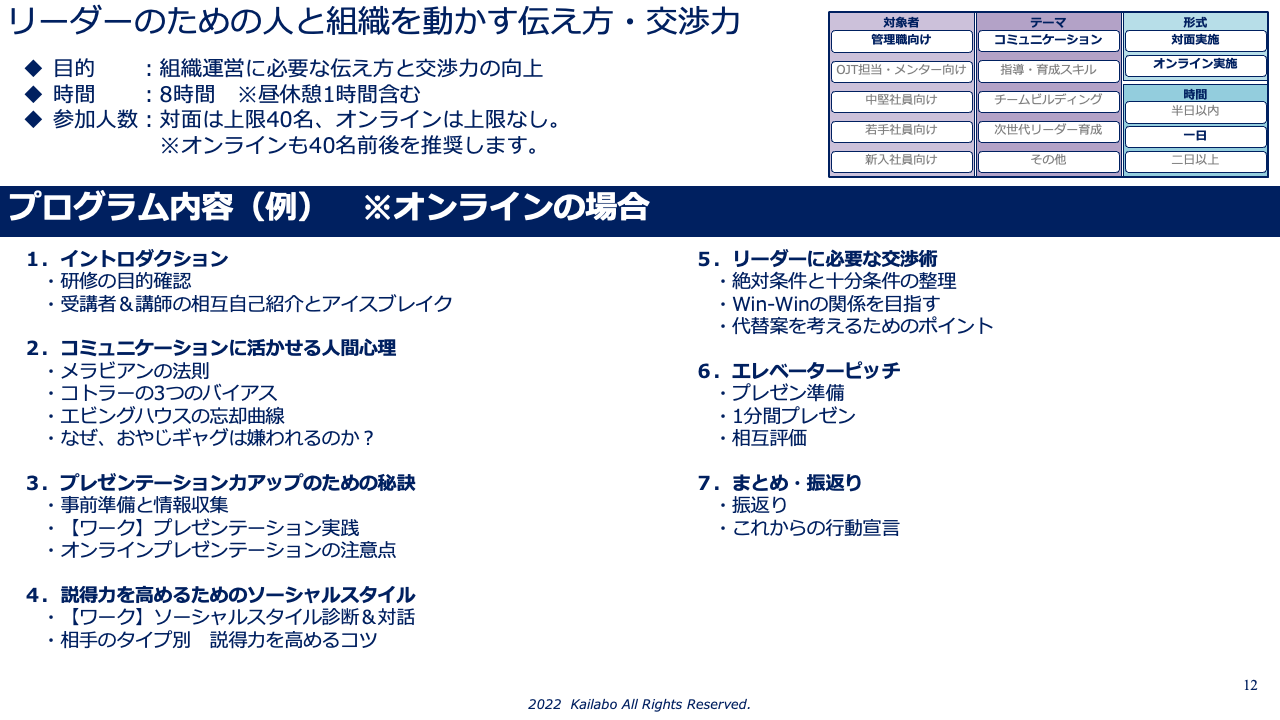

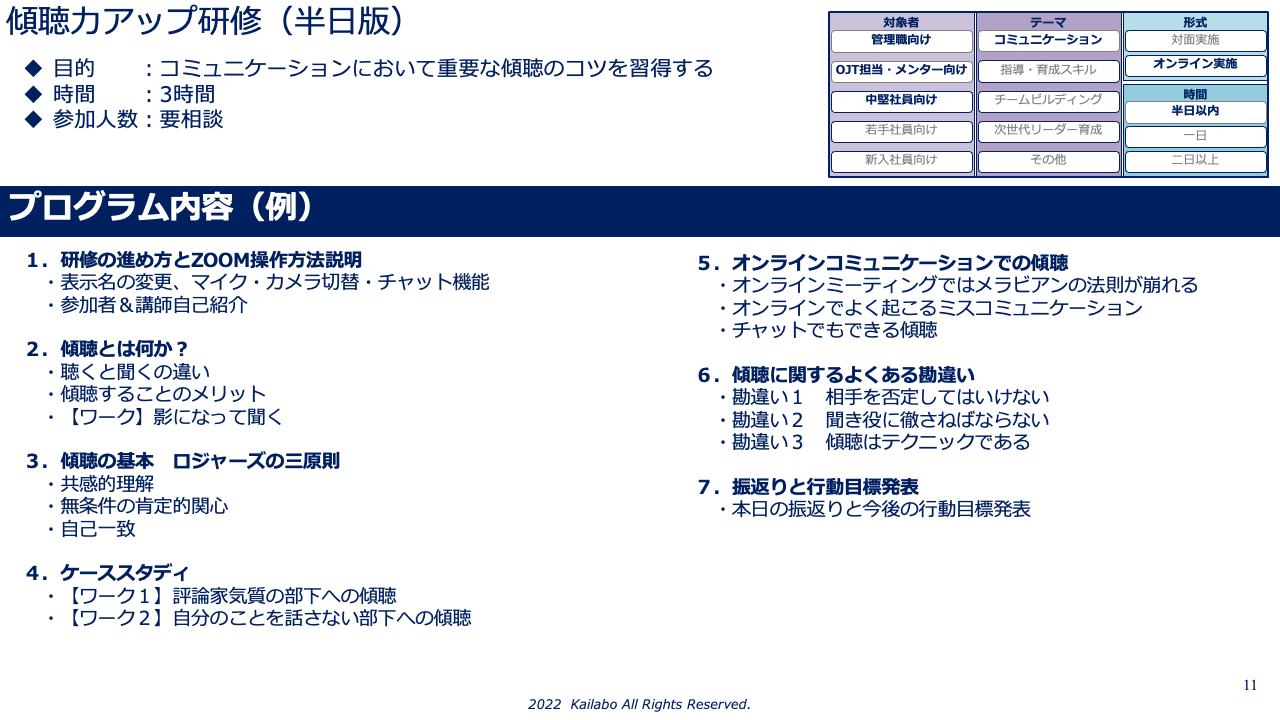

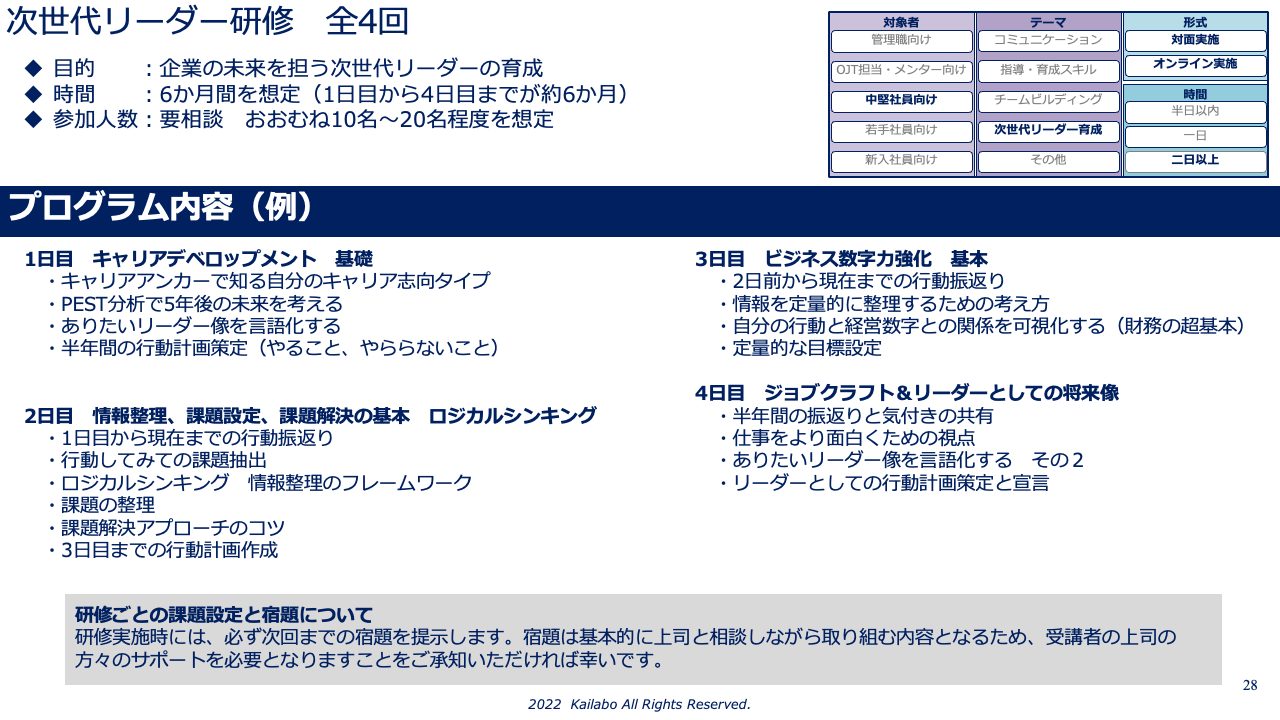

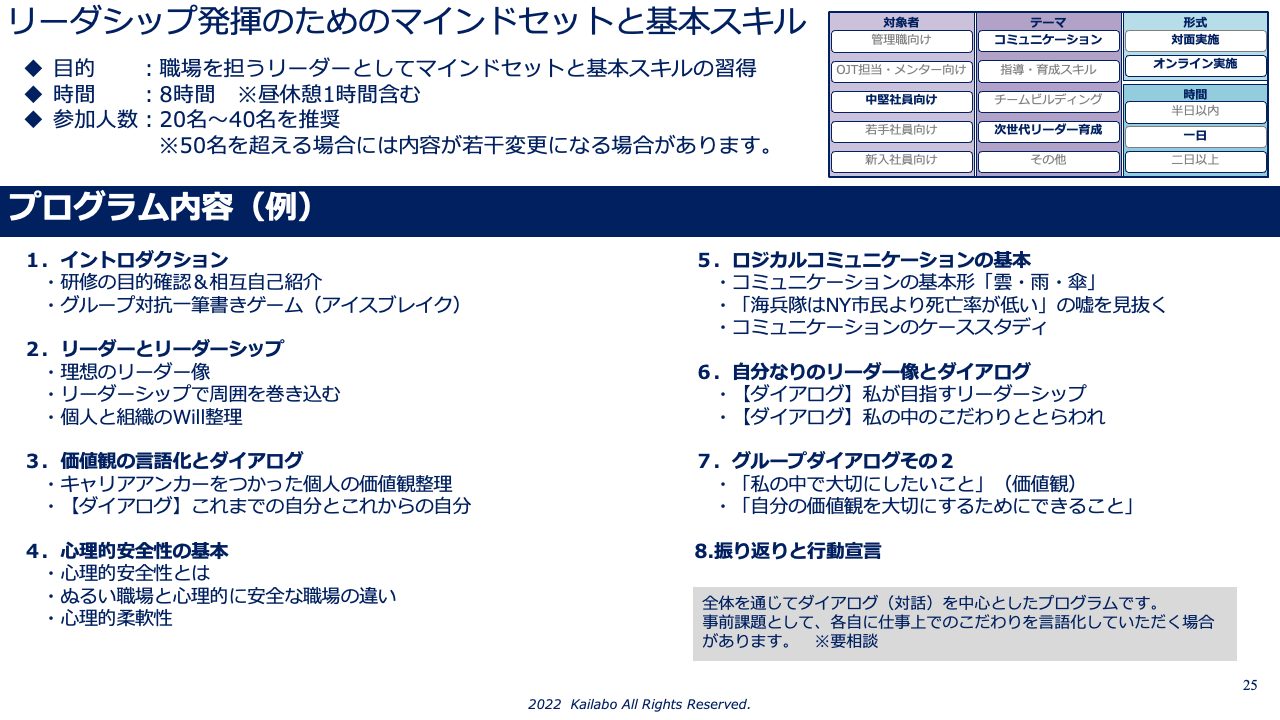

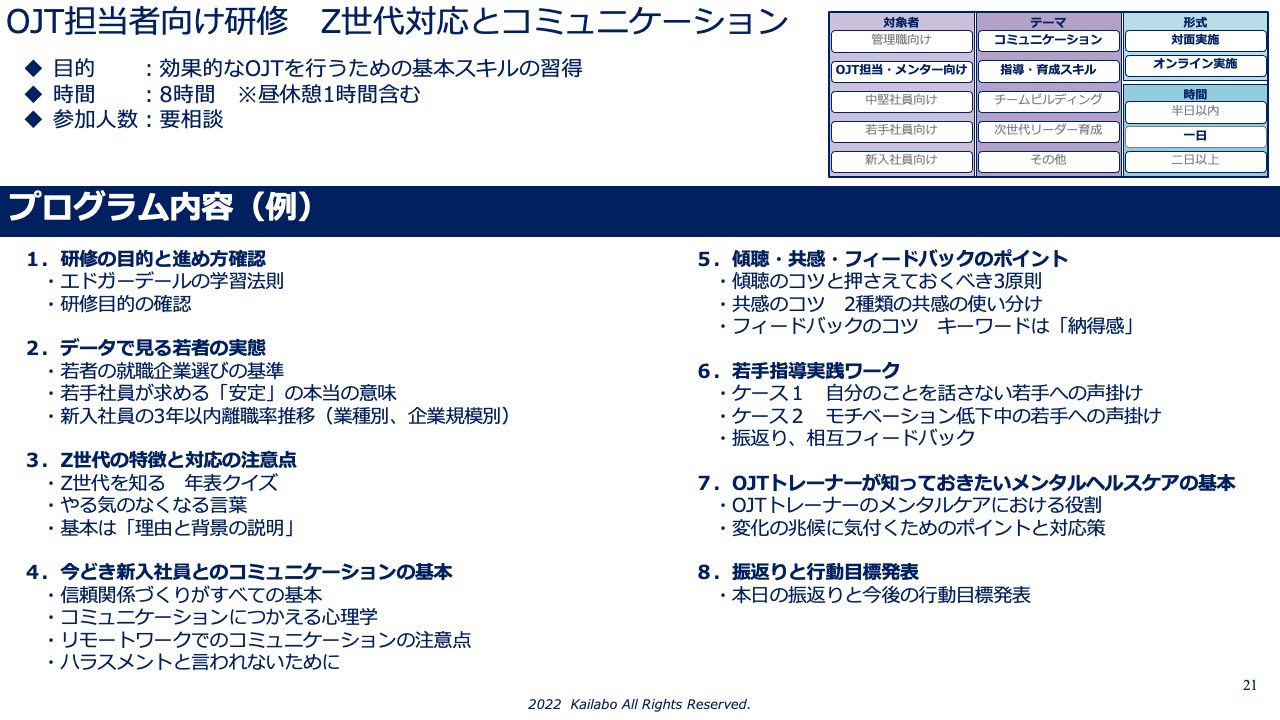

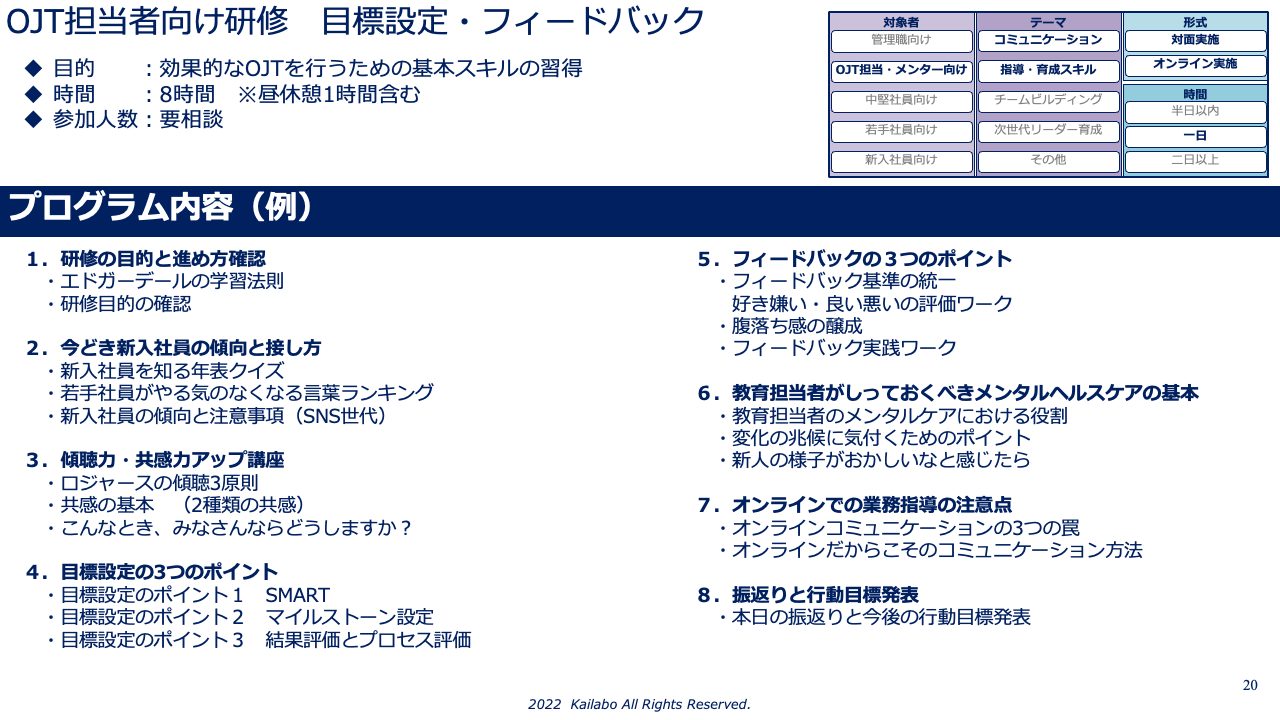

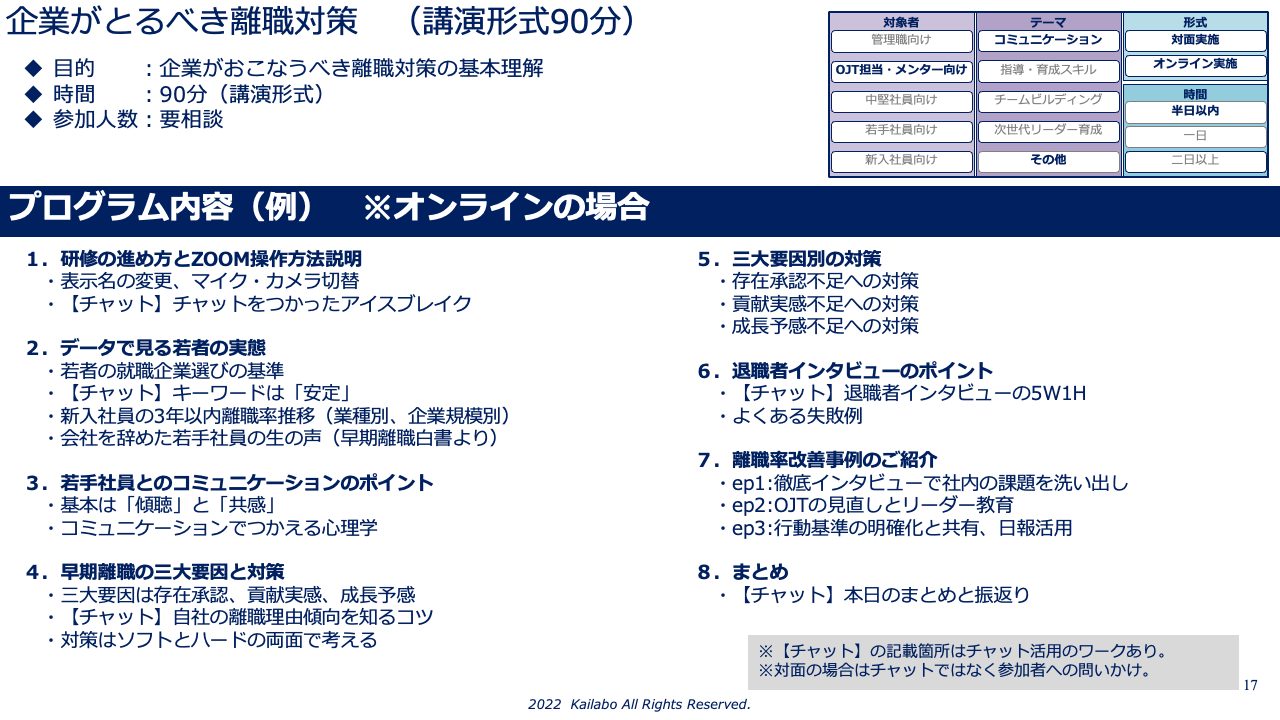

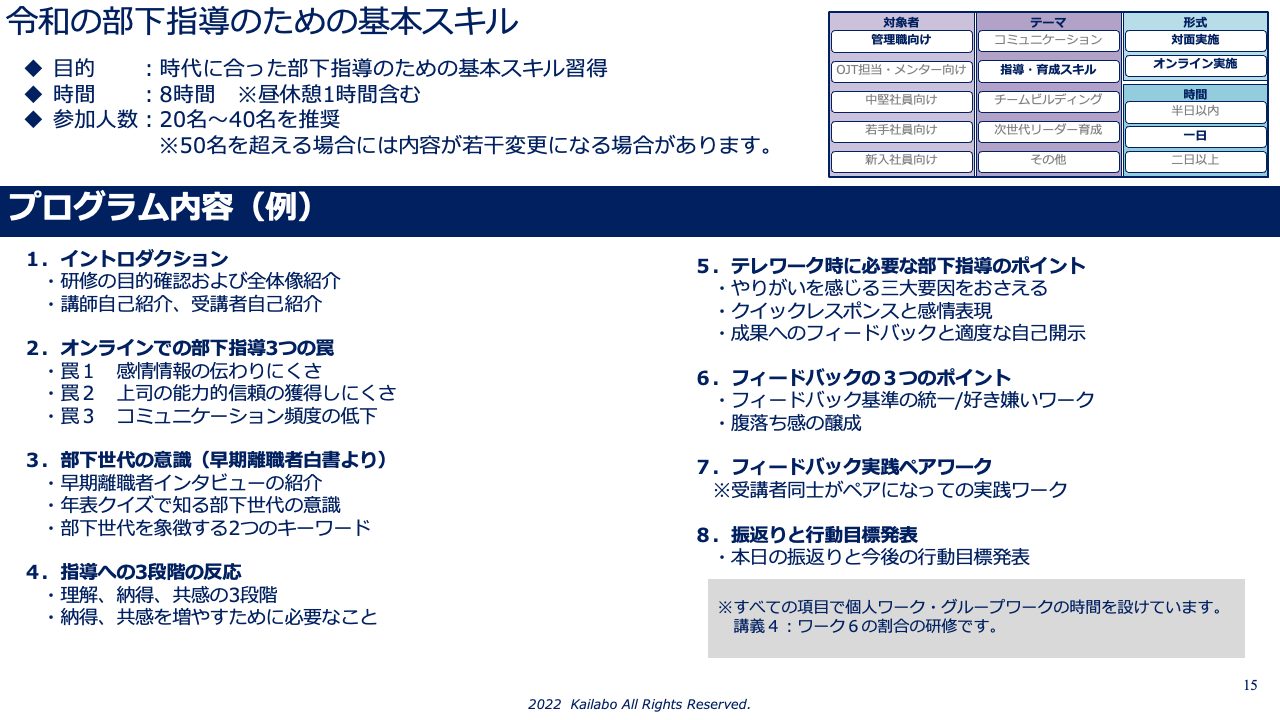

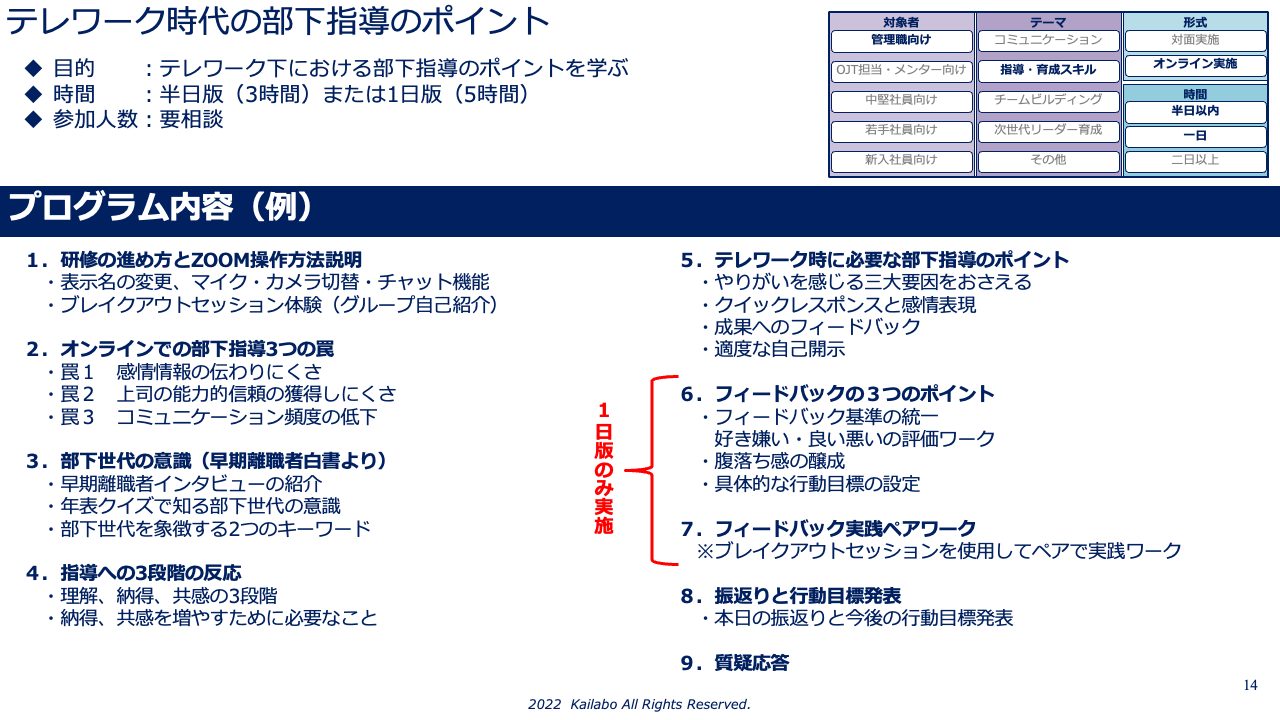

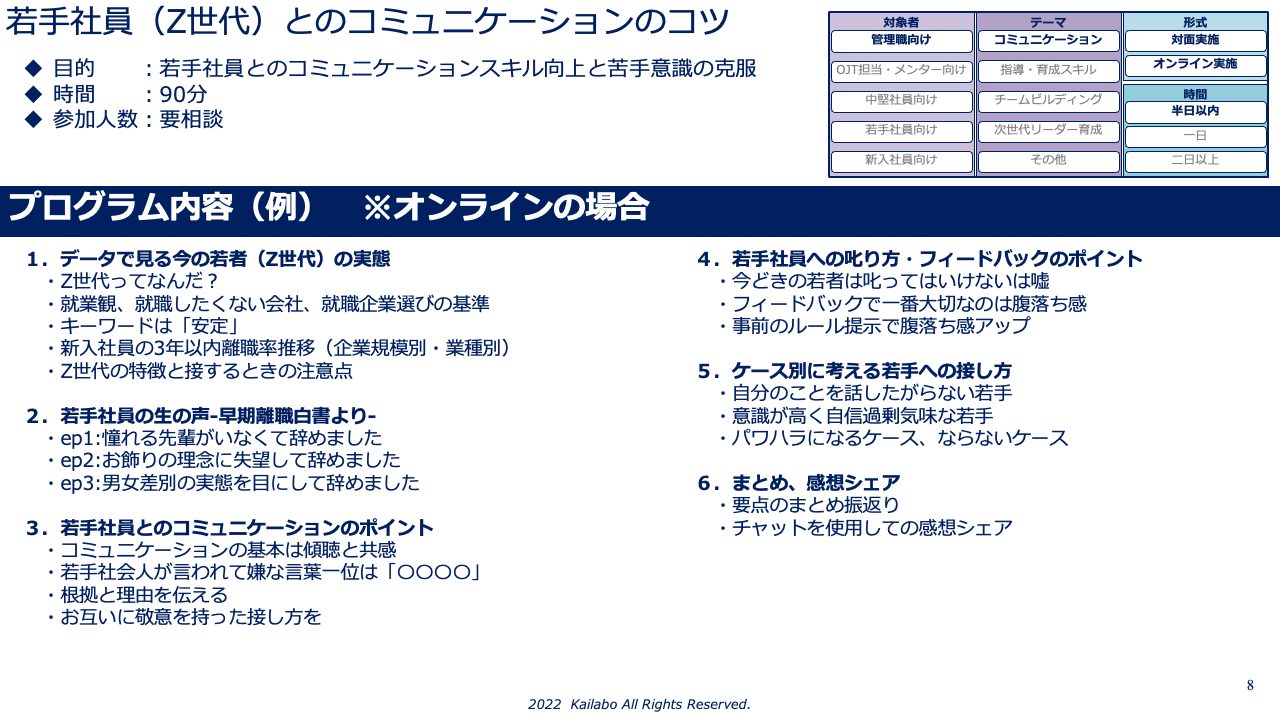

カイラボでは新入社員研修のほかに、内定者研修、メンター研修、管理職向け研修と様々な研修を行っています。他の研修についてもどんどんストーリーで紹介していこうと思いますので、是非、フォローよろしくお願いします!

カイラボのInstagram https://www.instagram.com/kailabo_/カイラボのYoutubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCkoyxNqqShJU-favnXgqZFg